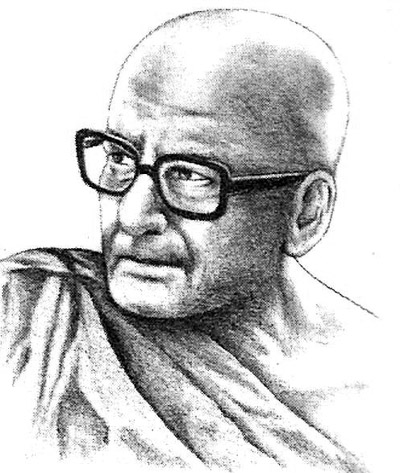

भदन्त आनन्द कौसल्यायन[Hindi,PDF 203KB]

आत्मकथा के कुछ अंश भला हो सिस्टर निवेदिता का! उसने कहीं लिखा है कि यदि देश की सेवा करनी हो तो पहले अपने देश का परिचय प्राप्त करो। उसके लिए आवश्यक है कि घर-घर घूमो, गाँव-गाँव घूमो, नगर-नगर घूमो, शहर-शहर घूमो। मैं नहीं कह सकता कि मुझसे अपने देश की कुछ सेवा बन पड़ी अथवा नहीं, किन्तु सिस्टर निवेदिता के उस कथन की कृपा से मैं घूमा खूब हूँ।

भला हो सिस्टर निवेदिता का! उसने कहीं लिखा है कि यदि देश की सेवा करनी हो तो पहले अपने देश का परिचय प्राप्त करो। उसके लिए आवश्यक है कि घर-घर घूमो, गाँव-गाँव घूमो, नगर-नगर घूमो, शहर-शहर घूमो। मैं नहीं कह सकता कि मुझसे अपने देश की कुछ सेवा बन पड़ी अथवा नहीं, किन्तु सिस्टर निवेदिता के उस कथन की कृपा से मैं घूमा खूब हूँ।

मेरे घूमने का उद्देश्य केवल देश-दर्शन था और साधनों के नाम पर एक प्रकार से शून्यवाद। पैदल चलना और माँगकर खाना, इन्हीं दो को मैं अपने उन दिनों के घुमक्कड़ी जीवन की आधारशिला कह सकता हूँ।

हाँ, साथ में थी ‘हीरोज़ एण्ड हीरो वर्शिप’ अँग्रेज़ी किताब। उसका मुझ पर कम उपकार नहीं।

जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस शाम को मैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएँ देखकर लौटा था। पैदल तो चला ही करता था किन्तु प्राय: रेल की पटरी के किनारे-किनारे, जिससे कभी-कभी रेल की सवारी का जुगाड़ भी लग ही जाता।

सामान्य तौर पर मैं भोजनोपरान्त ही किसी दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया करता। शाम तक चलते रहकर किसी भी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर-खाने में जा-रहता। जब अधिक संध्या हो जाती तो छोटे-छोटे स्टेशनों पर प्राय:स्टेशन मास्टर के ही कमरे में जाकर बड़ी ही साधुता से पूछता - “क्या आप मुझे यहाँ बैठकर लैम्प के प्रकाश में थोड़ी देर कुछ पढ़ते रहने की आज्ञा देंगे?” किसी का क्या बिगड़ता था। सामान्य साधु से लोग पढ़ने-लिखने की बहुत आशा नहीं रखते। मेरे अपने वस्त्र भी एक धेले के राम रज में रंगे ही थे। प्रकाश में बैठकर पढ़ने की आज्ञा कौन नहीं देगा? प्राय:सभी दे देते थे। किन्तु, पाँच-दस मिनट भी न बीतते होंगे कि उनकी उत्सुकता उन्हें चैन न लेने देती। कभी तो वे केवल पूछते भर, “महाराज, क्या पढ़ रहे हैं?” कभी स्वयं उठकर झाँकते। जब उन्हें पता लगता कि मैं एक अँग्रेज़ी किताब पढ़ रहा हूँ और वह भी कोई सामान्य स्कूली किताब नहीं है तो मैं तुरन्त ‘दया भाजन’ से तरक्की करके ‘आदर भाजन’ बन जाता। थोड़े ही प्रश्नों के बाद वे भोजन के बारे में पूछते। मैं समय, स्थान, पूछने वाले की सुविधा-असुविधा का ध्यान धर यथा-योग्य उत्तर देता।

उस दिन शाम को ज्वराक्रान्त होने के कारण मैंने भोजन नहीं स्वीकार किया। थोड़ा गर्म पानी पीकर रह गया। स्टेशन मास्टर ने मेरी आगे की यात्रा के बारे में पूछा। बना-बनाया जवाब तैयार था, “कल प्रात: काल नासिक की ओर चल दूँगा।”

“अभी एक गाड़ी जाती है उससे क्यों नहीं चले जाते?”

“मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं।”

“उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, आप चले जाइए।”

सारा संसार यूँ ही ‘सुविधावादी’ है, और उस पर उस दिन मुझे कुछ ज्वर भी था। मैंने रेल की यात्रा करना स्वीकार किया। पैदल चलना कुछ सिद्धान्त का विषय तो था नहीं। यह था केवल रुपए-आने-पाई का। रात के नौ बजे या दस बजे रेल आई। स्टेशन मास्टर ने कहा, “चलिए स्वामी जी।” उन्होंने मुझे एक डिब्बे में बिठाया और गार्ड को मेरे बारे में कुछ कह दिया। मैं निश्चिन्त था।

इसी तरह पहले भी एक-दो बार रेल बाबुओं की कृपा से मुझे रेल की मुफ्त की सवारी का चस्का लग चुका था। एक बार एक रेल बाबू जलगाँव स्टेशन की ओर दूर तक मुझे साथ-साथ ले आए किन्तु न जाने बीच में स्वयं कहाँ उतर गए। मुझे चिन्ता हुई कि अब कोई टिकट पूछेगा तो क्या करूँगा। सोचा पहले से गार्ड को कह देना चाहिए। उसके लिए भी उपाय सूझा - किसी स्टेशन पर टहलते रहना और जब गाड़ी सीटी दे, तब सीधे गार्ड के डिब्बे में जा चढ़ना। केवल मुझे डिब्बे से उतारने के लिए तो गार्ड गाड़ी रोकने से रहा। मैंने डरते हुए, बहुत साहस के साथ ऐसा ही किया।

गार्ड ने मुझे देखते ही कहा, “आइए, आइए।” अपने बक्से पर एक कम्बल बिछाकर मुझे उस पर बैठने का इशारा किया। अपराधी की भाँति गार्ड के डिब्बे में पैर रखा था। इस अप्रत्याशित आदर से मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ। मैं गार्ड साहब को कहना ही चाहता था कि मैं बिना टिकट यात्रा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। कुछ कहने ही न दिया। पूछा, “कुछ दूध लेंगे?” तुरन्त कुछ जल-पान की व्यवस्था हो गई।

मैं सोच रहा था यह सब क्यों हो रहा है। मेरा साधु होना इस ‘आतिथ्य’ की पर्याप्त व्याख्या न थी। जलपान कर चुकने पर ज्यों ही मैं आसन जमाकर बैठा, गार्ड साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, “स्वामी जी! कुछ जानते ही होंगे...।” अब सब मामला साफ था। चूरा, दूध इसी हाथ देखने की फीस थी। मेहनताना पहले चुका दिया गया था, मेहनत अब ली जा रही थी।

मैं सोच रहा था यह सब क्यों हो रहा है। मेरा साधु होना इस ‘आतिथ्य’ की पर्याप्त व्याख्या न थी। जलपान कर चुकने पर ज्यों ही मैं आसन जमाकर बैठा, गार्ड साहब ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, “स्वामी जी! कुछ जानते ही होंगे...।” अब सब मामला साफ था। चूरा, दूध इसी हाथ देखने की फीस थी। मेहनताना पहले चुका दिया गया था, मेहनत अब ली जा रही थी।

हाँ, तो पहले भी इस प्रकार के कई अनुभव हो चुके थे।

उस दिन भी नासिक के एक या दो स्टेशन इधर तक, मैं निश्चिन्त चला आया। अब नासिक में उतरना था। उतरने के पहले अपने कृपालु गार्ड को धन्यवाद देना चाहिए, सोच मैं अपने पूर्व अभ्यस्त ढंग से गार्ड के डिब्बे में जा चढ़ा। “कहाँ! कहाँ!! कहाँ!!! चले आ रहे हो।?”

“आपने मेरा स्वागत किया। मैं ही हूँ जिसके बारे में स्टेशन मास्टर ने आपसे कहा था कि यह नासिक तक जाएँगे।”

“तो तुम्हारा टिकट कहाँ है?”

“टिकट तो मेरे पास है नहीं। स्टेशन मास्टर ने इस बारे में कहा ही था...।”

“रेलगाड़ी स्टेशन मास्टर के बाप की है? निकालो किराया।”

“किराए के पैसे तो मेरे पास नहीं हैं।”

“अच्छा तो करता हूँ पुलिस के हवाले।”

आज बुरी तरह से फँसा था। मैंने गार्ड से कुछ कहना चाहा। किन्तु वह तो मुझे बोलने ही नहीं देता था। शुद्ध गालियों में बात करता था। मेरे पास तो गालियाँ थीं नहीं। यदि कहीं मन के कोने में एकाध पड़ी होगी तो एकदम बुझी हुई। अब मैं बदले में क्या देता? मौन ही एकमात्र अवलम्ब था। इसी का सहारा लिया।

थोड़ी ही देर पास बैठने से पता लगा कि गार्ड साहब ‘पिए’ हैं। अब तो जो थोड़ा-बहुत बोल सकता था वह भी बेकार।

गार्ड साहब बीच-बीच में जो मन में आता सुनाते जाते थे। सुनते रहने के सिवाय और मैं कर ही क्या सकता था।

आदमी को स्वभाव से ही मैंने कभी ‘बुरा’ नहीं माना। सोच रहा था कि गार्ड साहब ऐसे ‘बुरे’ कैसे निकले। क्या स्टेशन मास्टर ने इन्हें कहा ही नहीं? कहा तो मेरे सामने था। तब यदि यह चाहते थे कि मैं गाड़ी में न चलूँ तो इन्होंने वहीं इन्कार क्यों नहीं कर दिया? सोचते-सोचते यही बात समझ में आई कि प्याले के नशे में यह भूल गए हैं। उनकी यह ‘भूल’ मेरी ‘शूल’ बन चुकी थी। पुलिस के हाथ में पड़ना, भय का कारण तो था ही, साथ ही अपमान का भी। मैं दोनों से समान रूप से भयभीत था।

मैं अपने तीसरे दर्जे के डिब्बे में आया। जो थोड़ा-बहुत सामान था उसे बटोरने लगा - कम्बल, बाल्टी और एकाध और चीज़। उसे समेटते समय ख्याल आया कि पुलिस को तो वह सौंपने वाला ही है, थोड़ा विलम्ब करके क्यों न चलूँ। गुस्सा होकर आएगा तो पुलिस को ही तो सौंपेगा। थोड़ा विलम्ब करने पर भी जब वह न आया तो मुझे सूझा कि यह सम्भव है कि वह शायद इस बात को भी भूल जाए कि उसने मुझे अपना सामान लेकर आने को कहा है। काफी देर प्रतीक्षा करते रहने पर भी जब मुझे उधर से कोई आता दिखाई नहीं दिया, तब मैं भी उधर नहीं ही गया। मैं पुल की ओर बढ़ा और जो बाबू टिकट ले रहा था उससे सब कुछ सच-सच कह दिया। बाबू बोला, “जाइए ‘स्वामी जी!’ ”

उस दिन उस यमराज सदृश गार्ड के बन्धन से मुक्त होने में मुझे जो आनन्द हुआ, उसकी तुलना मैं अब किस आनन्द से करूँ?

उक्त अनुभव 22 वर्ष पुराना है। एक अनुभव एकदम इधर का है। वर्धा से प्रयाग और दिल्ली आना-जाना तो रोज़ का काम है। टिकट कभी नागपुर का, कभी इटारसी तक का, कभी प्रयाग या दिल्ली तक का। हाँ, प्राय: तीसरे दर्जे का ही। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सदैव गांधी क्लास में ही चलता हूँ। रेल में चलना मेरे लिए आज भी केवल आराम और रुपए-आने-पाई में समझौते करने का ही प्रश्न है। हर बार कहीं-न-कहीं समझौता हो ही जाता है। नियत समय पर नियत स्थान पर पहुँच न होने से प्राय: यात्रा अनिवार्य रहती है। टिकट चाहे जिस दर्जे का लिया हो, किसी-न-किसी दर्जे में चढ़ चलने का संकल्प लेकर ही मैं स्टेशन की ओर अग्रसर होता हूँ।

जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस दिन पूर्व प्रदत्त वचनबद्ध होने के कारण थोड़ा ज्वरांश रहते भी मैं वर्धा से निकल पड़ा। नागपुर से ही दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए टिकट नागपुर तक का ही लिया गया। रात की मुसाफिरी और तबियत खराब, सोचा सेकण्ड क्लास का टिकट लूँगा। उसमें जगह न थी, इसलिए टिकट न मिला, यह पुरानी सेकण्ड क्लास की बात है, नई की नहीं। एक भिन्न बातचीत में ऐसा फँसा कि नागपुर से आगे का टिकट लेने की बात गाड़ी के सीटी देने पर ध्यान में आई। गार्ड अर्ध-परिचित थे। उन्होंने कहा, स्वामीजी, लेटे रहिए, इटारसी चल कर ही व्यवस्था हो जाएगी। पैसेंजर गाड़ी के देर से पहुँचने पर आश्चर्य क्या जब उन दिनों ग्रैण्डट्रंक नौ-नौ घण्टे लेट होती थी। उस दिन गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो पंजाब मेल तैयार मिली। पंजाब मेल भी लेट थी। जल्दी-जल्दी सामान उठाकर पुल पार किया। मैं तो टिकट की चिन्ता में लगा और अपने साथी को जहाँ सींग समाए वहाँ सामान डालने को कहा। टिकट बाबू पैसे ले चुका था। रसीद काटने जा ही रहा था कि गाड़ी चल दी। मैंने यह सोचा कि ‘दिनेश’ कहीं-न-कहीं चढ़ ही गया होगा, इसलिए मैं भी गाड़ी के पायदान पर खड़ा हो गया। तो भी ‘दिनेश’ चढ़ा या नहीं, यह निश्चित रूप से जान लेना आवश्यक था। बहुत इधर-उधर झाँका। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। सोचा अगले स्टेशन पर उतर कर देखूँगा। और चारा भी क्या था। दिल्ली की ओर इटारसी के बाद पहला स्टेशन होशंगाबाद ही है। मैं वहाँ उतरा। गाड़ी केवल तीन मिनिट रुकती है। मैं गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गया। ‘दिनेश’ कहीं दिखाई न दिया। क्या ‘दिनेश’ गाड़ी में न चढ़ सका? हो सकता है कि चढ़ा हो, किन्तु भीड़-भाड़ में मुझे दिखाई न दिया हो। उसे क्या मालूम कि मैं स्टेशन पर उसे ढूँढ़ने उतर पड़ूँगा। नहीं तो शायद सिर बाहर निकाले रहता। हो सकता है कि सिर बाहर निकाले ही हो, किन्तु हो प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर की खिड़की के बाहर। यदि वह न चढ़ सका, तब तो बेचारा बिना टिकट के सारा सामान लिए इटारसी स्टेशन पर ही खड़ा होगा। और उसके पास कुछ पैसे भी तो नहीं। तो क्या मैं इस गाड़ी में न जाऊँ?

पैसेंजर गाड़ी के देर से पहुँचने पर आश्चर्य क्या जब उन दिनों ग्रैण्डट्रंक नौ-नौ घण्टे लेट होती थी। उस दिन गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो पंजाब मेल तैयार मिली। पंजाब मेल भी लेट थी। जल्दी-जल्दी सामान उठाकर पुल पार किया। मैं तो टिकट की चिन्ता में लगा और अपने साथी को जहाँ सींग समाए वहाँ सामान डालने को कहा। टिकट बाबू पैसे ले चुका था। रसीद काटने जा ही रहा था कि गाड़ी चल दी। मैंने यह सोचा कि ‘दिनेश’ कहीं-न-कहीं चढ़ ही गया होगा, इसलिए मैं भी गाड़ी के पायदान पर खड़ा हो गया। तो भी ‘दिनेश’ चढ़ा या नहीं, यह निश्चित रूप से जान लेना आवश्यक था। बहुत इधर-उधर झाँका। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। सोचा अगले स्टेशन पर उतर कर देखूँगा। और चारा भी क्या था। दिल्ली की ओर इटारसी के बाद पहला स्टेशन होशंगाबाद ही है। मैं वहाँ उतरा। गाड़ी केवल तीन मिनिट रुकती है। मैं गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गया। ‘दिनेश’ कहीं दिखाई न दिया। क्या ‘दिनेश’ गाड़ी में न चढ़ सका? हो सकता है कि चढ़ा हो, किन्तु भीड़-भाड़ में मुझे दिखाई न दिया हो। उसे क्या मालूम कि मैं स्टेशन पर उसे ढूँढ़ने उतर पड़ूँगा। नहीं तो शायद सिर बाहर निकाले रहता। हो सकता है कि सिर बाहर निकाले ही हो, किन्तु हो प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर की खिड़की के बाहर। यदि वह न चढ़ सका, तब तो बेचारा बिना टिकट के सारा सामान लिए इटारसी स्टेशन पर ही खड़ा होगा। और उसके पास कुछ पैसे भी तो नहीं। तो क्या मैं इस गाड़ी में न जाऊँ?

किन्तु यदि चढ़ गया होगा तो बिना टिकट, और बिना पैसे उसका क्या हाल होगा? भूखा-प्यासा किसी तरह दिल्ली पहुँच भी गया तो आगे कहाँ और कैसे जाएगा? गार्ड ने दो-तीन बार मेरी ओर देखा कि यह महाशय कब गाड़ी में बैठते हैं। मैं पागल की तरह एक सिरे से दूसरे तक बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। अन्त में जब उसने देखा कि उन्हें तो केवल गाड़ी नापना भर है, उसने सीटी बजाई और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मैं कुछ निश्चय न कर सका। यदि कर सका तो यह कि मुझे होशंगाबाद स्टेशन पर ही खड़ा रहना चाहिए। गाड़ी चली गई, और अपना-सा मुँह लेकर स्टेशन पर खड़ा रह गया।

उस दिन की याद कर इस समय तो मुझे भी हँसी छूट रही है। अब सोचता हूँ, काश, उस समय मेरा कोई फोटो ले लेता। पन्त जी की एक पंक्ति है:

“सुखों में दु:ख की स्मृतियाँ मधुर।”

अब आप ही सोचिए कि प्रात: कृत्यों का समय। पास में लोटा भी नहीं। क्या दुर्दशा थी। मैं स्टेशन मास्टर के पास गया। अर्ज़ की, “ज़रा पिछले स्टेशन पर मेरे साथी की पूछताछ कर दें।”

बोला, “फोन बिगड़ा है।” सचमुच रहा ही होगा। किन्तु फोन को भी क्या उसी दिन बिगड़ना था?

मैंने सोचा कि मैं यहाँ से होशंगाबाद गुरुकुल जाऊँगा और वहाँ पर जाकर कहूँगा कि मैं आनन्द कौसल्यायन हूँ। असम्भव नहीं कि किसी-न-किसी ने आनन्द कौसल्यायन नाम सुन-पढ़ न रखा हो, और यह भी सम्भव है कि कोई विश्वास भी कर ले। यही तय कर मैं कोई मील भर चला आया। देखता क्या हूँ कि उधर से एक मालगाड़ी चली आ रही है। मैं उसके पीछे-पीछे दौड़ आया। स्टेशन मास्टर से निवेदन किया कि वे मुझे उस मालगाड़ी से वापस इटारसी भेज दें।

स्टेशन मास्टर ने कहा, “एक एक्सप्रेस पीछे आ रही है। आप उससे चले जाएँ, वह पहले पहुँचेगी।” टिकट एक्सप्रेस का नहीं मिल सकता था, क्योंकि होशंगाबाद इटारसी से कुल 11 मील था, और टिकट लेने के लिए कम-से-कम सौ मील की मुसाफिरी की शर्त थी। मैं बिना टिकट ही गाड़ी में बैठ गया। घड़ी देखकर मिनटों की गिनती आपने भी बहुत बार की है। मैंने भी की है। किन्तु उस दिन तो सेकण्डों का भी हिसाब लग रहा था।

गाड़ी इटारसी पहुँची। मुझे देखते ही इटारसी का एक टिकट बाबू बोला, “स्वामी जी, वह लड़का यहीं छूट गया।” और देखता क्या हूँ ‘दिनेश’ बेतहाशा भागा आ रहा है। सभ्यता ने उस दिन उसे छाती से लगा लेने नहीं दिया। परस्पर कितनी प्रसन्नता हुई।

ज्वरांश तो मुझे था ही। थकावट और प्रसन्नता ने मिलकर उसे गड़ा दिया। मैं सेकण्ड क्लास वेटिंग रूम में बिस्तर बिछाकर जा लेटा।

भदन्त आनन्द कौसल्यायन (1905-1988): बौद्ध भिक्षु, पालि भाषा के विद्वान और लेखक थे। उन्होंने पूरे जीवन भर घुमक्कड़ी कर हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार किया। 10 साल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रधान रहे। वे बीसवीं सदी के बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ क्रियाशील व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं।

हबीब अली: शासकीय ललित कला संस्थान, ग्वालियर से चित्रकारी की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही, रियाज़ अकेडमी, एकलव्य से इलस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं।