लेखक : नित्यानंद राव

अनुवाद: सुशील जोशी

क्यासनूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (केएफडी) की उत्पत्ति की तलाश का शेष भाग। पिस्सू-वाहित इस वायरस के संचारण की कुछ अज्ञात कड़ियों की खोज की कहानी।

ज़ूओनॉटिक (पशुओं से मनुष्यों को संचारित रोग) वायरसों को ज़िन्दा रहने के लिए ज़रूरी होता है कि वे एक वाहक और एक भण्डारण जीव के बीच डोलते रह सकें। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जो लाखों सालों के सह-विकास के द्वारा बना होगा। वायरस वैज्ञानिक विल्बर डाउन्स ने लिखा था, ‘प्रत्येक वायरस अपने आप में एक प्राणी वैज्ञानिक हस्ती होता है जिसके निरन्तर सफल अस्तित्व के अनोखे कारक होते हैं।’

ज़ूओनॉटिक (पशुओं से मनुष्यों को संचारित रोग) वायरसों को ज़िन्दा रहने के लिए ज़रूरी होता है कि वे एक वाहक और एक भण्डारण जीव के बीच डोलते रह सकें। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जो लाखों सालों के सह-विकास के द्वारा बना होगा। वायरस वैज्ञानिक विल्बर डाउन्स ने लिखा था, ‘प्रत्येक वायरस अपने आप में एक प्राणी वैज्ञानिक हस्ती होता है जिसके निरन्तर सफल अस्तित्व के अनोखे कारक होते हैं।’

राजगोपालन और उनके साथी शोधकर्ताओं को जंगल के फर्श पर विचरने वाले विभिन्न छोटे स्तनधारियों - कुतरने वाले (कृन्तक) जीवों और छछून्दरों - पर सन्देह था। उन्होंने जंगल की सम्पर्क सतहों, ज़मीन पर उग रही वनस्पतियों, ज़मीन पर बने सुराखों के मुहानों पर और खोखले तनों के बाहर शरमैन पिंजड़े लगाए (चित्र-1)। इन पिंजड़ों के अन्दर उन्होंने ललचाने वाला चारा रखा: ‘मटर के दानों की चटनी को प्याज़ के साथ मिलाकर, तेल में तलकर’। दूसरे शब्दों में पकोड़े। ये जन्तु सचमुच पिस्सुओं की कई प्रजातियों के मेज़बान थे जिनमें से कई केएफडी वायरस से संक्रमित थे। ये छोटे स्तनधारी वायरस को मॉनसून के दौरान, संक्रमण के मौसमों के बीच की अवधि में, जीवित रखते थे। ये एच. स्पिनिजेरा और पिस्सुओं के अन्य वंशों (मुख्यत: इक्सोडेस) के मेज़बान थे। यही पिस्सू केएफडी वायरस के वाहक भी हैं। दूसरी ओर, इन जन्तुओं की आबादी का त्वरित प्रजनन यह सुनिश्चित करता है कि वायरस के लिए ऐसे भेद्य मेज़बान सदा उपलब्ध रहेंगे। राजगोपाल ने चुटकी बजाते हुए मुझे बताया कि ‘हर तीन-चार महीनों में (इन जन्तुओं की) नई खेप आ जाती है।’

अलबत्ता, उन्होंने पाया कि संक्रमित जन्तुओं की संख्या कुल आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा ही थी। उनमें से भी कुछ ही वायरस को अपने खून में प्रवाहित रखते थे जिसके चलते वे पिस्सुओं को संक्रमित करने में सक्षम हो पाते थे। तो वे कौन-से कारण थे जिनके चलते वायरस इस ज़ुओनॉटिक चक्र को तोड़कर मनुष्यों को संक्रमित करने लगा?

बोशेल की कॉफी राजगोपालन इसके लिए ज़िम्मेदार कारकों के संगम को ‘बोशेल की कॉफी’ कहना पसन्द करते हैं। पहला, आपके पास बढ़िया क्वालिटी के कॉफी के बीज यानी वायरस - होना चाहिए। ‘उसके बाद’, राजगोपालन के मुताबिक, ‘वेे ताज़ा भुने हुए होना चाहिए।’ जन्तुओं की एक भेद्य आबादी। भुने हुए बीजों को हाल ही में पीसा गया हो; यानी जलवायु और पर्यावरण उपयुक्त होने चाहिए। काढ़ा गाढ़ा होना चाहिए अर्थात् वाहकों की संख्या (पिस्सू) बड़ी संख्या में होने चाहिए। और इसमें ताज़ी मलाई या दूध - भेद्य बन्दर - जोड़िए। वे याद करते हैं कि बोशेल कहा करते थे, “यदि ये सब सही अनुपात में उपस्थित हों,” जैसा कि चिकमगलूर कॉफी में होता है, “तो आपको मिलता है केएफडी का मरीज़।”

राजगोपालन इसके लिए ज़िम्मेदार कारकों के संगम को ‘बोशेल की कॉफी’ कहना पसन्द करते हैं। पहला, आपके पास बढ़िया क्वालिटी के कॉफी के बीज यानी वायरस - होना चाहिए। ‘उसके बाद’, राजगोपालन के मुताबिक, ‘वेे ताज़ा भुने हुए होना चाहिए।’ जन्तुओं की एक भेद्य आबादी। भुने हुए बीजों को हाल ही में पीसा गया हो; यानी जलवायु और पर्यावरण उपयुक्त होने चाहिए। काढ़ा गाढ़ा होना चाहिए अर्थात् वाहकों की संख्या (पिस्सू) बड़ी संख्या में होने चाहिए। और इसमें ताज़ी मलाई या दूध - भेद्य बन्दर - जोड़िए। वे याद करते हैं कि बोशेल कहा करते थे, “यदि ये सब सही अनुपात में उपस्थित हों,” जैसा कि चिकमगलूर कॉफी में होता है, “तो आपको मिलता है केएफडी का मरीज़।”

शिमोगा में ये सारे कारक मौजूद थे। जंगल अखण्डित नहीं था; बीच-बीच में धान, गन्ने, सुपारी और अन्य फसलें उगाई जाती थीं। और गाँववासी इन जंगलों के किनारों पर बसे थे। पालतू मवेशी स्वयं तो संक्रमित नहीं थे मगर वे वयस्क पिस्सू को शरण देते थे, उनकी आबादी को बढ़ाते और फैलाते थे। 1951 से 1961 के बीच इस क्षेत्र की आबादी दुगनी हो गई थी। इसके साथ ही फसली क्षेत्र भी बढ़ा था जिसके लिए जंगल साफ किया गया था।

बोशेल ने अपने पर्चे में बताया था कि जंगल और फसली क्षेत्र या खुले घास के मैदानों के सम्पर्क स्थल पर, यानी वे क्षेत्र जहाँ मूल जंगलों को नष्ट किया गया था, वहाँ प्राय: लैंटाना कैमेरा (चित्र-2) नामक एक घुसपैठी खरपतवार पाई जाती है। वह तीन-तीन मीटर ऊँचे झुरमुट के रूप में देखी जा सकती है। भारत में लैंटाना श्रीलंका से आया था, जहाँ यह लातिनी अमेरिका से पहुँचा था। बोशेल ने बताया था कि “यह रोज़मर्रा दिखाई देता है कि, उदाहरण के लिए, जब वे अत्यन्त दबाव में होती हैं, तो जंगली मुर्गियों का अन्तिम आसरा लैंटाना के अभेद्य झुरमुट होते हैं।” प्रचुर पिस्सू आबादी से जुड़ी अन्य खरपतवारों में यूपेटोरियम (Eupatorium) और क्रोमोलाइना ओडोरैटा (Chromolaena odorata) शामिल हैं। छोटे स्तनधारी इन घनी झाड़ियों में वक्त गुज़ारते हैं, पिस्सू झड़ाते हैं जो बन्दरों को मिल जाते हैं। इन बन्दरों को भी मजबूरन ज़मीन पर ज़्यादा समय बिताना पड़ता है। जब ये बन्दर वापिस जंगल में जाते हैं, तो जहाँ भी विश्राम करते हैं, पिस्सू झड़ते रहते हैं। और-तो-और, केएफडी संक्रमित बन्दरों में उच्च वायरेमिया भी होता है, अर्थात् उनके खून में भारी संख्या में वायरस प्रवाहित होते रहते हैं। इस तरह से उन्हें काटने वाले पिस्सू संक्रमित हो जाते हैं।

जंगल व जैव विविधता की भूमिका

ऐसे सन्धि क्षेत्र, जहाँ वे जन्तु आपस में हिलते-मिलते हैं, जिनके प्राकृतवास साधारणत: अलग-अलग हैं, जंगली रोगजनक जीवों के जाने-माने प्रसार स्थल होते हैं। जैव विविधता कम हो तो स्थिति बदतर हो सकती है क्योंकि ऐसे में रोगवाहक बार-बार अपने प्राथमिक मेज़बान पर परजीवी बनने को मजबूर हो जाएँगे। हो सकता है कि कोई प्रजाति जो वायरस-वाहक की मेज़बान थी मगर जिसमें वायरस संख्या कम थी, अब नदारद हो रही है और वाहकों को किसी उच्च वायरस संख्या वाली प्रजाति में प्रवेश करना पड़ रहा है। इससे उन मेज़बानों और वाहकों का अनुपात बढ़ जाता है जो किसी रोगजनक से संक्रमित हैं। उच्च जैव विविधता का मतलब होगा कि वाहक जीव भोजन के लिए ज़्यादा किस्म के मेज़बानों पर निर्भर रह पाएँगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ उस रोगजनक के अच्छे भण्डार न हों।

इसका एक अच्छा उदाहरण यू.एस. में लाइम रोग का है। यह रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और हिरण पर पाए जाने वाले इक्सोडेस पिस्सू इसके वाहक हैं। जंगलों में रीढ़धारी प्राणियों की जैव विविधता कम होती है, वहाँ पिस्सू आबादी अधिक पाई गई थी। और-तो-और, पिस्सू की आबादी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा बैक्टीरिया से संक्रमित मिला था। एक अन्य उदाहरण चागस रोग पैदा करने वाले प्रोटोज़ोआ जीव का है। खण्डित वनों में छोटे स्तनधारियों में इसकी आबादी सतत वनों की अपेक्षा अधिक पाई गई थी।

केएफडी पर शोध की स्थिति

1970 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन ने भारत में अपना काम समेट लिया था और अपने मैदानी केन्द्र बन्द कर दिए थे। गौरतलब है कि तब से भारत में केएफडी वायरस समेत किसी भी ज़ुओनॉटिक रोगजनक जीव पर ऐसे विस्तृत इकॉलॉजिकल अध्ययन नहीं किए गए हैं। स्थिति इसलिए और भी बदतर है क्योंकि भारत के वन्य जीवों में ज़ुओनॉटिक रोगजनक जीवों के बारे में जानकारी बहुत कम है। विश्व स्तर पर उभरते रोगजनक जीवों में से 75 प्रतिशत ज़ुओनॉटिक हैं।

समीक्षा पर्चों में बताया गया है कि केएफडी के बारे में लगभग जो भी मालूमात हैं वे 1950 और 1960 के दशकों में किए गए अध्ययनों की बदौलत हैं।

1957 में शुरुआती प्रकोप के बाद केएफडी के भड़कने के स्थान साल-दर-साल सरकते रहे हालाँकि धीमी गति से। 1964 में शरावती नदी, जो शिमोगा और पड़ोसी ज़िले में से होकर बहती है, पर एक पनबिजली परियोजना के लिए बनाए गए बांध की वजह से, एक प्रभाव आकलन के मुताबिक, ‘काफी बड़ा इलाका और साथ में जैव विविधता को भी डुबा दिया था।’ इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में शिमोगा से सटे चार ज़िलों में बीमारी का प्रकोप हुआ। 1982-84 में बड़ा प्रकोप हुआ जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 10 प्रतिशत की जानें गईं। यह घटना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यातोन्मुखी काजू बागान के लिए किए गए निर्वनीकरण के बाद हुई थी। इससे पहले के वर्षों में दक्षिण कन्नड़ ज़िले में काजू का रकबा चौगुना हो गया था। कई पर्चों में यह बताया गया है कि कैसे केएफडी उन इलाकों में फैला जहाँ जंगलों को एकल-फसल (जैसे सागौन, यूकेलिप्टस या काजू के बागानों) के लिए साफ किया गया था।

वायरस परिवार के अन्य सदस्यों से कुछ अलग

एक बार कोई मनुष्य वायरस से संक्रमित हो जाए, तो रोग के लक्षण प्रकट होने में दो दिन से लेकर एक सप्ताह तक लग सकता है। लगातार तेज़ बुखार और बदन दर्द के साथ उल्टी-दस्त आम बात है। इसके अलावा, प्रकाश के प्रति अति-संवेदना, असामान्य लाल रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी भी सामान्य तौर पर देखी जाती है। अलबत्ता कुछ अन्तर भी होते हैं। अधिकांश मामलों में रक्तस्राव नहीं होता, मगर जब होता है तो नाक, मसूड़ों और आँतों से खून निकलता देखा गया है। कुछ लोग दो सप्ताह तक लगातार लक्षणों के बाद ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज़ एकाध सप्ताह तक लक्षणों से मुक्त रहने के बाद फिर से चपेट में आ जाते हैं और इस बार तंत्रिका सम्बन्धी लक्षण भी प्रकट होते हैं।

इस बीमारी की यह दो-चरणीय प्रकृति एक पहेली है। अधिकांश मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं मगर कई सप्ताह या महीनों तक कमज़ोर बने रहते हैं। केएफडी वायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 में वर्गीकृत किया गया है जो सबसे खतरनाक रोगजनक होते हैं। यह कई पहलुओं में साइबेरिया में पाए जाने वाले ओम्स्क रक्तस्रावी बुखार जैसा है। वह भी पिस्सू-वाहित फ्लेवीवायरस है।

‘केएफडी वायरस एक दिलचस्प वायरस है क्योंकि यह अन्य सम्बन्धित पिस्सू-वाहित फ्लेवीवायरसों से अलग ढंग से व्यवहार करता है।’ यह बात एक शोधकर्ता ने बताई है जो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए। वे बताती हैं कि अन्य पिस्सू-वाहित फ्लेवीवायरसों के विपरीत इसके संचरण में बन्दर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सम्बन्ध में भी कुछ विशिष्ट सवाल हैं कि यह वायरस शरीर में पहुँचने के बाद क्या करता है। ‘केएफडी वायरस संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या यह वायरस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के घटकों का नियमन करता है? वायरस की लक्षित कोशिकाएँ कौन-सी हैं? वायरस भेजे में कैसे पहुँचता है? किसी मानवेतर प्रायमेट जन्तु में रोग की प्रक्रिया कैसी नज़र आती है?’ उनके मुताबिक ये सवाल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक बार संक्रमण हो जाने के बाद ‘आप अक्सर वायरस से नहीं बल्कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या अन्य परिणामों से निपट रहे होते हैं।’

टीके की क्षमता

2004 में ही भारत के राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान (एनआईवी) ने केएफडी को ‘वायरस की पहचान से लेकर मृत टीके के विकास तक एक सम्पूर्ण सफल कहानी’ घोषित कर दिया था। मगर 2016 के एक शोध पत्र में स्वीकार किया गया कि ‘टीके की उपलब्धता के बावजूद मानव संक्रमण अत्यन्त चिन्ताजनक स्तर पर पहुँच गए हैं।’ केएफडी के लिए टीका 1960 के दशक में विकसित किया गया था। यह टीका शुरुआती अनुसन्धान के दौरान पृथक की गई एक किस्म पर आधारित था। 1990 से प्रभावित इलाकों में वार्षिक रूप से टीकाकरण किया जाता रहा है। अलबत्ता, यह टीकाकरण उन गाँवों तक सीमित है जो उन क्षेत्रों के पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं जहाँ उससे पिछले वर्ष संक्रमण का पता चला हो।

टीके का प्रोटोकॉल भी थोड़ा मुश्किल है: एक-एक महीने के अन्तराल से दो खुराक और फिर 6 से 9 माह के बाद एक बूस्टर खुराक। इसके बाद एक वर्ष पूरा होने पर एक और बूस्टर देना होता है और इसके बाद चार साल तक हर वर्ष एक-एक खुराक देनी पड़ती है। टीका सिर्फ 7 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों को दिया जाता है। तर्क यह है कि सिर्फ यही लोग जंगल के सम्पर्क में आते हैं। यह एक विचित्र बात है क्योंकि एक अध्ययन में पाया गया था कि 17 प्रतिशत संक्रमण इस उम्र सीमा से बाहर के लोगों को हुए थे। इसके अलावा, 2005-2010 के बीच 52 प्रतिशत पात्र लोगों को टीका नहीं लगाया गया था। जिन लोगों को टीका लगा था उनमें से कुछ लोग जिन्हें दो खुराक और एक बूस्टर मिला था, वे भी संक्रमित हो गए थे। स्थानीय इलाके से बाहर प्रवेश

स्थानीय इलाके से बाहर प्रवेश

2006 में इस एंडेमिक इलाके के बाहर महाराष्ट्र की सीमा से सटे गुलबर्गा ज़िले में पहला मानव संक्रमण का मामला देखा गया था। एनआईवी में आधुनिक नैदानिक परीक्षण विकसित होने के बाद अन्य जगहों के अनसुलझे बुखार भी केएफडी की जाँच के लिए जाने लगे। 2012 के बाद पड़ोसी केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कर्नाटक की सीमा से सटे ज़िलों में सौ से ज़्यादा मरीज़ सामने आए हैं और 20 मौतें हुई हैं। गोवा में काजू बागानों में कार्यरत कर्मचारी ज़्यादा जोखिम में लगते हैं। गोवा और वायनाड, दोनों में बन्दरों को रोगवाहक घोषित करवाने का शोर बहुत होता है। और दोनों ही स्थानों पर प्राय: आदिवासी समुदाय प्रभावित होते हैं और बताते हैं कि वे टीकाकरण से इन्कार कर रहे हैं।

इस इन्कार की बात इन रिपोर्टों के साथ ही आई हैं कि गोवा में टीकों की कमी है। और इस वर्ष के शुरु में वायनाड में कुछ लोगों ने जंगल के झाड़-झंखाड़ को आग लगाने की कोशिश की थी ताकि पिस्सुओं को मारा जा सके। कहते हैं कि ऐसा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह के आधार पर किया था।

मणिपाल वायरस अनुसन्धान केन्द्र के जी. अरुणकुमार बेहतर टीके की ज़रूरत को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि नए इलाकों में केएफडी का सदैव गलत निदान हुआ है क्योंकि इसके लक्षण डेंगू या तेज़ बुखार पैदा करने वाली किसी भी अन्य बीमारी जैसे होते हैं। वे कहते हैं, “यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह (केएफडी) अब उभरा है। यह तो हमेशा से था। 2012 तक रोग निगरानी के हमारे सारे प्रयास शिमोगा इलाके तक सीमित थे। मगर जब मणिपाल वायरस अनुसन्धान केन्द्र में हमने पश्चिमी घाट में बुखार की सक्रिय निगरानी शुरू की तो यह बीमारी उन इलाकों में भी पहचानी गई।”

वास्तव में सिरॉलॉजिकल सर्वेक्षणों ने काफी पहले, 1952 में ही शिमोगा से काफी दूर के स्थानों में भी प्राणियों और मनुष्यों में एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति दर्शाई थी। मगर यदि यह लगता है कि शायद आधुनिक नैदानिक जाँचों और निगरानी की वजह से ही हाल के वर्षों में केएफडी नज़र आने लगा है, तो यह मात्र उस सवाल को समय में थोड़ा और पीछे ले जाता है कि कब और क्यों यह वायरस इन इलाकों में एपिज़ुओटिक हो गया। दरअसल, ऐसे दावे किए गए हैं कि गोवा में 1980 के दशक से ही केएफडी लोगों को संक्रमित करता रहा है। मगर कई सवाल अनुत्तरित हैं: क्यों बन्दर अब उल्लेखनीय संख्या में मर रहे हैं? पश्चिमी घाट में यही स्थान क्यों, अन्य क्यों नहीं? और नए इलाकों में पिस्सुओं की आबादी को बढ़ावा कौन-से कारक दे रहे हैं?

राजगोपालन कहते हैं, “किसी ने भी इसे देखा नहीं है। हमने रॉकफेलर फाउंडेशन के कारण काम किया था। वे वैज्ञानिक समर्पित लोग थे। यदि हम पूर्णत: भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के अधीन रहे होते, तो हम भी कुछ नहीं करते।” 1967 में रॉकफेलर फाउंडेशन का समर्थन खत्म होने के बाद परिषद एनआईवी का संचालन कर रही है।

केरल प्रकोप को लेकर हाल के एक पर्चे में बताया गया है कि हालाँकि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को पिछले कई सालों से पिस्सू काटते रहे हैं, मगर पहली बार कोई व्यक्ति 2014-15 में जाकर बीमार पड़ा। यदि यह सही है तो इससे संकेत मिलता है कि केएफडी इन इलाकों में एपिज़ुऑटिक हाल ही में हुई है। अलबत्ता, अरुणकुमार इसे ‘बेबुनियाद’ कहकर खारिज करते हैं।

इसी बीच 1994 में मक्का (सऊदी अरब) का एक कसाई केएफडी जैसे लक्षणों के साथ बीमार पड़ा था। उसके खून में जो वायरस था वह केएफडी वायरस का काफी निकट सम्बन्धी पाया गया। उसके बाद पिछले वर्षों में अलखुरमा रक्तस्रावी बुखार (ॠक्तक़ज्) सऊदी अरब के कई इलाकों में देखा गया है और इसकी मृत्यु दर लगभग केएफडी जैसी ही है। 2010 में यह मिस्र-सूडान सरहद के नज़दीक उभरा। ऐसा पाया गया कि यह बुखार भी ऑर्निथोडोरस व अन्य वंशों के पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है जो भेड़ों और ऊँटों में परजीवी की तरह रहते हैं।

पहले यह सोचा गया था कि केएफडी वायरस किसी तरह से हाल ही में सऊदी अरब में प्रविष्ट हुआ है। किन्तु केएफडी और ॠक्तक़ज् के वायरसों के जेनेटिक विश्लेषण से पता चला है कि ये एक-दूसरे से करीब 700 वर्ष पूर्व पृथक हुए थे। अज़बेकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रमश: कार्शी और फार्म रॉयल वायरस भी केएफडी वायरस से सम्बन्धित पाए गए हैं। एक पर्चे में टिप्पणी की गई थी कि ‘इससे यह सम्भावना उभरती है कि नज़दीक से सम्बन्धित मगर अभी तक नहीं खोजे गए वायरसों की विविध किस्में सऊदी अरब से लेकर भारत तक के इलाके में मौजूद रही हैं।’

ऐसी अटकलें हैं कि इन सारे वायरसों के पूर्वज ने चीन और युरोप के बीच रेशम मार्ग से होकर यात्रा की होगी, सम्भवत: पिस्सू वाहक ऊँटों के साथ। एक सम्बन्धित वायरस चीन में मिला माना गया था मगर इस पर विवाद है। अन्य ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के साथ-साथ वायरस का इतिहास फिलहाल एक रहस्य है।

राजगोपालन शुरुआती सोवियत कीट वैज्ञानिक और रोग-पारिस्थितिकीविद येवगेनी पावलोव्स्की की किसी बीमारी की ‘नाइडैलिटी’ अवधारणा के कायल हैं। जिस तरह पशुओं का एक प्राकृतिक आवास होता है, उसी तरह से पावलोव्स्की के मुताबिक बीमारी का भी होता है। ज़ुओनॉटिक बीमारी का अस्तित्व पर्यावरण की विशिष्ट परिस्थितियों में होता है जिसमें रोगजनक जीव, उसके वाहक और उसके भण्डारण मेज़बान के बीच एक सम्बन्ध होता है जो उस भूगोल से निर्धारित होता है जिसमें वे रहते हैं। जब मनुष्य इन परस्पर सम्बन्धों के ताने-बाने में प्रविष्ट होते हैं, तो अनजाने में वे बीमारी के दत्ड्डद्वद्म यानी फोेकस को बदल देते हैं।

श्रृंखला

जीवित रहने की रणनीतियाँ

विल्बर डाउंस ने लिखा था, “चक्कों के अन्दर चक्के हैं।” यह बात उन्होंने इस सन्दर्भ में कही थी कि किसी वायरस को जीवित रहने के लिए युगों-युगों तक कुदरती परिस्थितियों में संक्रमणों की विभिन्न श्रृंखलाओं के ज़रिए एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भटकते हुए, कितनी पेचीदा क्रियाविधियों की तलाश करनी पड़ी होगी।

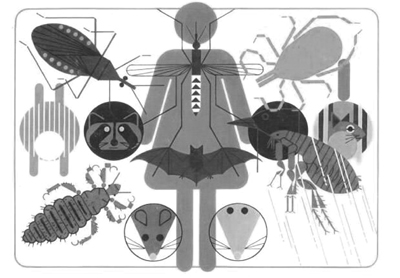

वायरस के वाहक पिस्सू जिन वंशों के सदस्य हैं, उनकी चर्चा करते हुए राजगोपालन ने मुझे बताया कि “एक श्रृंखला ‘छोटे स्तनधारी-हीमेफायसेलिस-छोटे स्तनधारी’ की है और एक ‘छोटे स्तनधारी-इक्सोडेस-छोटे स्तनधारी’ की।” “फिर एक श्रृंखला ‘छोटे स्तनधारी-हीमेफायसेलिस-बन्दर’ की है (चित्र-3)।” शिमोगा में मैदानी अनुसन्धान केन्द्र बन्द होने के कुछ समय पहले किए गए अपने काम के आधार पर उन्हें सन्देह है कि प्रकृति में एक ज़ुओनॉटिक चक्र ‘चमगादड़-पिस्सू-चमगादड़’ का भी होगा। यह पता नहीं है कि क्या ऐसा चक्र ‘छोटे स्तनधारी-पिस्सू-बन्दर’ श्रृंखला को भी सहारा देता है।

हालाँकि पता चला है कि प्रयोगशाला में पिस्सू वायरस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं, किन्तु राजगोपालन का मत है कि वायरस को संक्रामक ऋतुओं के बीच प्रवाह में बनाए रखने में यह क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं को ऐसे संक्रमित हीमेफायसेलिस निम्फ और वयस्क मिले थे जो मॉनसून से पहले के सूखे मौसम में जीवित रहे और मॉनसून के बाद पैदा होने वाली पिस्सुओं की अगली पीढ़ी के साथ मौजूद रहे थेे। इसके अलावा छछून्दरों में हीमेफायसेलिस और इक्सोडेस, दोनों तरह के पिस्सू परजीवी के रूप में रहते हैं। सम्भवत: ये संक्रमण को एक से दूसरे में हस्तान्तरित करने में मददगार होते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इक्सोेडेस पिस्सू मॉनसून के समय अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

हालाँकि पता चला है कि प्रयोगशाला में पिस्सू वायरस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं, किन्तु राजगोपालन का मत है कि वायरस को संक्रामक ऋतुओं के बीच प्रवाह में बनाए रखने में यह क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1960 के दशक में शोधकर्ताओं को ऐसे संक्रमित हीमेफायसेलिस निम्फ और वयस्क मिले थे जो मॉनसून से पहले के सूखे मौसम में जीवित रहे और मॉनसून के बाद पैदा होने वाली पिस्सुओं की अगली पीढ़ी के साथ मौजूद रहे थेे। इसके अलावा छछून्दरों में हीमेफायसेलिस और इक्सोडेस, दोनों तरह के पिस्सू परजीवी के रूप में रहते हैं। सम्भवत: ये संक्रमण को एक से दूसरे में हस्तान्तरित करने में मददगार होते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इक्सोेडेस पिस्सू मॉनसून के समय अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

यदि पिस्सू असाधारण रूप से बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जैसा कि केरल के वायनाड और मल्लपुरम ज़िलों में देखा गया था, तो इसका मतलब है कि उपयुक्त मेज़बान प्रचुरता में उपलब्ध हैं। विस्तृत मैदानी खोजबीन के अभाव में यह पता नहीं है कि जिन नए इलाकों में केएफडी उभरा है, वहाँ ये मेज़बान कौन-से हैं। यह पता है कि जब ये पिस्सू किसी मेज़बान से सम्बद्ध होकर भोजन प्राप्त न कर रहे हों, तो इन्हें जीवित रहने के लिए बारिश, नमी और तापमान की अत्यन्त विशिष्ट परिस्थितियों की ज़रूरत होती है।

उदाहरण के लिए तुर्की में नए इलाकों में क्रीमियन-कांगो खूनी बुखार के प्रकोप के खतरे की सांख्यिकीय मॉडलिंग की गई है। यह उन इलाकों की जानकारी पर आधारित है जहाँ प्रासंगिक पिस्सू प्रजाति पहले से मौजूद थी। इसके साथ जलवायु की परिस्थितियों और पारिस्थितिकी सम्पर्क क्षेत्रों की जानकारी का उपयोग किया गया। पिछले तीन दशकों में विश्व स्तर पर कई पिस्सू प्रजातियों की प्रचुरता और वितरण में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित स्थानान्तरण देखा गया है। बढ़ते औसत तापमान का सम्बन्ध पिस्सुओं के अपेक्षाकृत कम अवधि के विकास चक्र के साथ देखा गया है। दरअसल, वीआरसी के शोधकर्ताओं ने देखा था कि 1965 के असामान्य रूप से छोटे मॉनसूनी मौसम के बाद जब मध्य अगस्त में यकायक बारिश रुकी तो निम्फ अक्टूबर माह के शु डिग्री में ही नज़र आने लगे थे। यह अभी पता नहीं है कि क्या नए इलाकों में केएफडी का उभार जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। इसकी भी छानबीन नहीं की गई है।

कुछ खुले सवाल

केएफडी के संचरण को लेकर कई अन्य बातें भी अज्ञात हैं। समीक्षा पर्चों में बताया गया है कि केएफडी के बारे में जो कुछ भी पता है वह 1950 के दशक के अन्त और 1960 के दशक की शुरुआत में किए गए अध्ययनों से पता चला है। इस अवधि में पुणे की वीआरसी प्रयोगशाला के 50 से ज़्यादा कर्मचारी केएफडी वायरस से संक्रमित हुए थे। कुछ कर्मचारियों ने तो संक्रमित खून अपने हाथों पर गिरा लिया था मगर अन्य के मामले में संक्रमण का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया था। ऐसे संक्रमणों ने यह सम्भावना दर्शाई थी कि यह वायरस हवा में निलम्बित अवस्था में साँस से शरीर में प्रवेश कर सकता है। 1967 में जब रॉकफेलर फाउंडेशन अलग हो गया और वीआरसी बदलकर एनआईवी हो गया, उसके बाद प्रयोगशाला का काम रोक दिया गया। यह 2005 में जाकर फिर से शु डिग्री हुआ जब इस वायरस को ‘जैव सुरक्षा स्तर 4’ में वर्गीकृत किया गया।

नए अध्ययनों के लिए न सिर्फ धन की बल्कि कीट विज्ञान में विशेेषज्ञता की भी ज़रूरत होगी, जो राजगोपालन के अनुसार भारत में नहीं है। जन्तु-वाहित रोगों के सन्दर्भ में उन्होंने काफी विस्तार में लिखा है कि क्यों उन्हें लगता है कि भारत में कीट वैज्ञानिक एक मृतप्राय नस्ल है। 1990 में पद्मश्री से सम्मानित राजगोपालन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद (आईसीएमआर) के कटु आलोचक हैं। पुडुचेरी में 1975 में वाहक जीव नियंत्रण केन्द्र के संस्थापक निदेशक बनने से पहले उन्होंने इस संस्था में तीन दशकों तक सेवा दी थी। आजकल के वैज्ञानिकों की बात करते हुए वे कहते हैं, “आप उससे जंगल में रहने को कहिए, (मगर) वह तो वैज्ञानिक है। बगैर सफेद कोट और ए.सी. कमरे के वह काम ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर के बिना वह वैज्ञानिक ही नहीं हो सकता।”

1982 में एक समीक्षा में विल्बर डाउन्स ने रॉकफेलर फाउंडेशन के वायरस अनुसन्धान कार्यक्रम के बारे में लिखा था कि ‘आजकल के प्रयोगशाला-उन्मुखी वायरस अनुसन्धान की दुनिया में मैदानी रोग प्रसार अध्ययनों के लिए वित्तपोषण को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिलती है।’ राजगोपालन सहमति जताते हैं और आजकल के मैदानी अध्ययनों को ‘सफारी अनुसन्धान’ की संज्ञा देते हैं। “भारत में आपको एक बात समझनी होगी - जब तक लोग मरते हैं, सबकी रुचि रहती है। यदि लोग मर न रहे हों, तो किसी की रुचि नहीं रहती।”

नित्यानंद राव: स्वतंत्र विज्ञान पत्रकार हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के आर्काइव्ज़ एंड पब्लिकेशन सेल के सम्पादकीय सलाहकार भी हैं। बैंगलुरु में निवास।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: सुशील जोशी: एकलव्य द्वारा संचालित स्रोत फीचर सेवा से जुड़े हैं। विज्ञान शिक्षण व लेखन में गहरी रुचि।

यह लेख 19 नवम्बर, 2016 की द वायर ऑनलाइन पत्रिका से साभार।