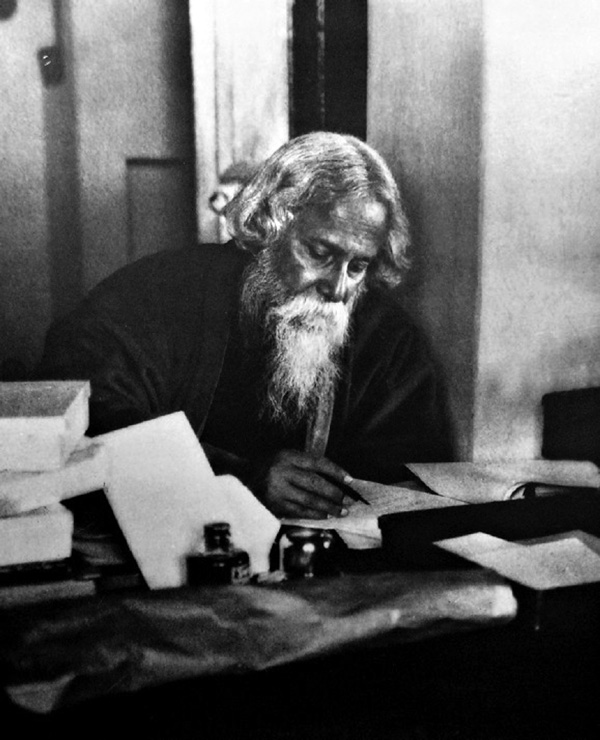

रवीन्द्रनाथ टैगोर

अनुवाद: भक्तदर्शन [Hindi PDF, 1.07 MB]

जीवन-स्मृति’ में मैंने लिखा है कि मेरी उम्र जब कम थी, उस समय की स्कूली रीति-प्रकृति तथा शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध मेरे लिए अत्यन्त दु:सह थे। उस ज़माने की शिक्षा-विधि में कोई रस न था; किन्तु मेरी असहिष्णुता का केवल यही कारण न था। कलकत्ते में मैं प्राय: बन्दी की दशा में था, पर इतना होने पर भी घर के बन्धनों के बीच से निकलकर बाहर की प्रकृति के साथ मेरा एक आनन्द का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। घर के दक्षिण दिशा वाले तालाब के जल में प्रभात और संध्या की छाया इस पार से उस पार घूमा करती; हंस तैरते रहते; मुर्गाबियाँ डुबकी लगाकर ऊपर उठा करतीं; आषाढ़ के जल-भरे ढेर-के-ढेर बादल पंक्ति में खड़े नारियल वृक्षों की चोटियों के ऊपर वर्षा का गम्भीर समारोह घेर लाया करते! उस ओर जो बाग था, उसका ऋतु-ऋतु का आमंत्रण नाना रंगों में मेरे हृदय के अन्दर आया करता - उत्सुक दृष्टि मार्ग से!

जीवन-स्मृति’ में मैंने लिखा है कि मेरी उम्र जब कम थी, उस समय की स्कूली रीति-प्रकृति तथा शिक्षक और शिष्य के सम्बन्ध मेरे लिए अत्यन्त दु:सह थे। उस ज़माने की शिक्षा-विधि में कोई रस न था; किन्तु मेरी असहिष्णुता का केवल यही कारण न था। कलकत्ते में मैं प्राय: बन्दी की दशा में था, पर इतना होने पर भी घर के बन्धनों के बीच से निकलकर बाहर की प्रकृति के साथ मेरा एक आनन्द का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। घर के दक्षिण दिशा वाले तालाब के जल में प्रभात और संध्या की छाया इस पार से उस पार घूमा करती; हंस तैरते रहते; मुर्गाबियाँ डुबकी लगाकर ऊपर उठा करतीं; आषाढ़ के जल-भरे ढेर-के-ढेर बादल पंक्ति में खड़े नारियल वृक्षों की चोटियों के ऊपर वर्षा का गम्भीर समारोह घेर लाया करते! उस ओर जो बाग था, उसका ऋतु-ऋतु का आमंत्रण नाना रंगों में मेरे हृदय के अन्दर आया करता - उत्सुक दृष्टि मार्ग से!

शिशु जीवन के साथ विश्व-प्रकृति का यह योग सृष्टि के आदिम काल से चला आता है। प्राण और मन के विकास की दृष्टि से इसका कितना अधिक मूल्य है; मुझे आशा है कि घोर-से-घोर ‘शहरी’ को भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल अपने नीरस पाठ्यक्रम, कठोर शासन-विधि, प्रभुत्वप्रिय शिक्षकों की विचारहीन तथा अन्याय भरी निर्ममता के द्वारा विश्व के साथ बालक के इस मिलन-वैचित्र्य को दबाकर उसके जीवन को निर्जीव, अन्धकारमय और निष्ठुर कर देता था - उन दिनों इसीलिए प्रतिकारहीन वेदना से मेरे मन में व्यर्थ विद्रोह उठ खड़ा होता था। जब मैं तेरह वर्ष का हुआ, तब ‘एजुकेशन’ विभाग की कठोर ज़ंजीरें तोड़कर मैं बाहर निकल आया। उसके बाद मैं जिस विद्यालय में भर्ती हुआ, उसे वास्तव में ‘विश्वविद्यालय’ कहा जा सकता है।

वहाँ मेरे लिए छुट्टी नहीं थी, क्योंकि अविराम कार्य में ही मेरी छुट्टी थी। किसी-किसी दिन रात को दो बजे तक पढ़ता रहता: धुँधले प्रकाश के उस युग में सारा मोहल्ला रात में निस्तब्ध हो जाता; हाँ, कभी-कभी श्मशान-यात्रियों के कण्ठ से ‘राम नाम सत्य है’ सुनाई पड़ जाता। दीवट पर दो बत्तीवाला जो दीया जलता था, उसकी एक बत्ती मैं बुझा दिया करता; उससे प्रकाश तो कम ज़रूर हो जाता, परन्तु वह देर तक जलता। बीच-बीच में अन्दर से जीजी आतीं और मेरी किताब छीनकर मुझे सोने के लिए भेज देतीं। उस समय मैंने जो सब किताबें पढ़ने की चेष्टा की थी, उन्हें मेरे हाथ में देखकर कोई-कोई गुरुजन उसे मेरी धृष्टता समझा करते। शिक्षा के कारागार से बाहर आकर जब शिक्षा की स्वाधीनता पाई, तब काम तो बढ़ गया - बहुत अधिक, पर भार कम हो गया।

उसके बाद गृहस्थी में प्रवेश किया। रथीन्द्रनाथ1 को पढ़ाने की समस्या सामने आई। उस समय प्रचलित प्रथानुसार उसे स्कूल में भेज देने से मेरा काम सरल हो जाता; घरवाले और मित्र आदि भी यही आशा रखते थे। किन्तु जो शिक्षालय विश्व-क्षेत्र से बिलकुल अलग थे, वहाँ उसको भेजना मेरे लिए असम्भव था। मेरी यह धारणा थी कि जीवन के प्रारम्भ में प्राणों की पुष्टि और मन के प्रथम विकास के लिए नगरवास अनुकूल नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नहीं कि विश्व-प्रकृति से नगरों का विच्छेद है। शहर में सवारी आदि तथा जीवन-यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ हैं, उससे सम्पूर्ण अंगों का परिचालन और चारों ओर के प्रत्यक्ष ज्ञान से बच्चे वंचित रह जाते हैं और बाह्य विषयों में उनकी आत्म-निर्भरता भी शिथिल हो जाती है। मनुष्यों के बागों में पाले हुए पेड़, जिन्हें ऊपर से पानी मिलता है, भूमि में उथले ही रह जाते हैं। गहराई तक अपनी जड़ पहुँचाकर स्वाधीन होने की शिक्षा (अवसर) उन्हें नहीं मिलती है। मनुष्यों की दशा भी ऐसी ही है। प्रकृति का तकाज़ा है कि हम अपने शरीर के साथ अच्छी तरह व्यवहार करें; लेकिन शहराती भले आदमियों के नज़दीक यह तकाज़ा उपेक्षा और अवज्ञा योग्य समझा जाता है - मुझे इस बात का दुख जीवन-भर रहा है, और मैं उसे आज भी अनुभव करता हूँ। इसलिए उन दिनों मैंने कलकत्ता शहर लगभग बिलकुल छोड़ दिया था और अपने परिजनों के साथ शिलाईदह में रहा करता था। वहाँ हमारा जीवन भी बहुत ही सीधा-सादा था। यह इसलिए सम्भव हो सका था क्योंकि जिस समाज में हम लोग पले थे, उसमें प्रचलित जीवन-यापन की रीतियाँ और आदर्श इस जगह तक नहीं पहुँच पाए थे; यहाँ तक कि उन दिनों मध्यश्रेणी के नगरवासी भी जिन सब आरामों और आडम्बरों के अभ्यस्त हो गए थे, उनसे भी हम लोग बहुत दूर थे। एक बात और, शहर में पारस्परिक अनुकरण और प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो अनिवार्य आदतें पड़ जाती हैं, उनकी भी यहाँ पर सम्भावना नहीं थी।

इसका एकमात्र कारण यही नहीं कि विश्व-प्रकृति से नगरों का विच्छेद है। शहर में सवारी आदि तथा जीवन-यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ हैं, उससे सम्पूर्ण अंगों का परिचालन और चारों ओर के प्रत्यक्ष ज्ञान से बच्चे वंचित रह जाते हैं और बाह्य विषयों में उनकी आत्म-निर्भरता भी शिथिल हो जाती है। मनुष्यों के बागों में पाले हुए पेड़, जिन्हें ऊपर से पानी मिलता है, भूमि में उथले ही रह जाते हैं। गहराई तक अपनी जड़ पहुँचाकर स्वाधीन होने की शिक्षा (अवसर) उन्हें नहीं मिलती है। मनुष्यों की दशा भी ऐसी ही है। प्रकृति का तकाज़ा है कि हम अपने शरीर के साथ अच्छी तरह व्यवहार करें; लेकिन शहराती भले आदमियों के नज़दीक यह तकाज़ा उपेक्षा और अवज्ञा योग्य समझा जाता है - मुझे इस बात का दुख जीवन-भर रहा है, और मैं उसे आज भी अनुभव करता हूँ। इसलिए उन दिनों मैंने कलकत्ता शहर लगभग बिलकुल छोड़ दिया था और अपने परिजनों के साथ शिलाईदह में रहा करता था। वहाँ हमारा जीवन भी बहुत ही सीधा-सादा था। यह इसलिए सम्भव हो सका था क्योंकि जिस समाज में हम लोग पले थे, उसमें प्रचलित जीवन-यापन की रीतियाँ और आदर्श इस जगह तक नहीं पहुँच पाए थे; यहाँ तक कि उन दिनों मध्यश्रेणी के नगरवासी भी जिन सब आरामों और आडम्बरों के अभ्यस्त हो गए थे, उनसे भी हम लोग बहुत दूर थे। एक बात और, शहर में पारस्परिक अनुकरण और प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो अनिवार्य आदतें पड़ जाती हैं, उनकी भी यहाँ पर सम्भावना नहीं थी।

शिलाईदह में विश्व प्रकृति के निकट सानिध्य में रथीन्द्रनाथ ने जैसी आज़ादी पाई थी वैसी आजादी उस ज़माने के बड़े घर के लोग अपने बालकों के लिए अनुपयोगी समझा करते थे, और उसमें विपदा की जो आशंका है, उसे स्वीकार करने में भी वे डरा करते थे। ‘रथी’ उसी छोटी उम्र में नदी में नाव चलाया करता था; उसी नाव द्वारा वह प्रतिदिन चलते हुए स्टीमर से खाद्य-पदार्थ उतार लाया करता था, और इसलिए उस स्टीमर का सारंग बार-बार आपत्ति किया करता था। कछार में झाऊ के जंगलों में वह शिकार खेलने निकल जाता और किसी-किसी दिन, दिन-भर मटरगश्ती करके शाम को घर लौटता था। यह तो मैं नहीं कह सकता कि इससे घर में कभी भी चिन्ता नहीं होती थी; परन्तु उस चिन्ता से अपने मन को बचाने के लिए कभी बालक के स्वाधीनता-पूर्वक चलने-फिरने में रुकावट नहीं डाली गई।

जब रथी की उम्र 16 वर्ष से भी कम थी, तब मैंने उसे कुछ तीर्थ-यात्रियों के साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए भेजा था। इसके लिए मैंने घरवालों की डाँट भी सही थी। किन्तु एक ओर तो प्रकृति और दूसरी ओर साधारण देशवासियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की यात्रा से जो कष्ट-सहिष्णु अनुभव प्राप्त होते हैं, मैं उन्हें शिक्षा का एक आवश्यक अंग समझता हूँ, और इसीलिए मैंने अपने पुत्र-प्रेम के कारण रथी को इससे वंचित नहीं रखा। इसी के साथ-साथ किताबी विद्या का आयोजन भी था - यह कहना अनावश्यक है। एक ‘आगे नाथ न पीछे पगहा’2 वाला सनकी अँग्रेज़ शिक्षक अचानक मिल गया। उसके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था; और कामचोरी की उसकी आदत नहीं थी। बीच-बीच में शराब पीने की झोंक में वह कलकत्ते चला जाता था, पर उसके तुरन्त बाद सिर झुकाए लज्जा और अनुताप के साथ वह लौट आता था। पर किसी दिन भी नशे में पागल होकर छात्रों के समीप अपनी श्रद्धा नष्ट करने का कोई कारण उसने शिलाईदह में प्रस्तुत नहीं किया।

इसी के साथ-साथ किताबी विद्या का आयोजन भी था - यह कहना अनावश्यक है। एक ‘आगे नाथ न पीछे पगहा’2 वाला सनकी अँग्रेज़ शिक्षक अचानक मिल गया। उसके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था; और कामचोरी की उसकी आदत नहीं थी। बीच-बीच में शराब पीने की झोंक में वह कलकत्ते चला जाता था, पर उसके तुरन्त बाद सिर झुकाए लज्जा और अनुताप के साथ वह लौट आता था। पर किसी दिन भी नशे में पागल होकर छात्रों के समीप अपनी श्रद्धा नष्ट करने का कोई कारण उसने शिलाईदह में प्रस्तुत नहीं किया।

हमारे पण्डित थे श्री शिवधन विद्यार्णव। बंगला और संस्कृत सिखाना उनका काम था। ब्राह्य-धर्मग्रन्थ में से उपनिषदों के श्लोकों की व्याख्या करके वे हमसे उनका उच्चारण कराते थे। उनके विशुद्ध संस्कृत उच्चारण से पितृदेव उनपर विशेष प्रसन्न थे। बाल्यकाल ही से प्राचीन भारतवर्ष के तपोवनों का जो आदर्श मेरे मन में था, उसका कार्य ऐसे ही शुरू हुआ था, परन्तु उसकी मूर्ति पर्याप्त उपादनों से नहीं गढ़ी गई थी।

दीर्घकाल से शिक्षा के बारे में मेरे मन में जो धारणा जारी थी, मोटे तौर पर वह यह है - शिक्षा प्रतिदिन की जीवन-यात्रा का एक निकट अंग होगी तथा चलेगी भी उसी के साथ, एक ताल और एक स्वर में; वह क्लास जो पिंजड़े तक सीमित नहीं होती परन्तु वह विश्व-प्रकृति जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में हमारी देह और मन को प्रतिदिन शिक्षा देती रहती है, वह भी उसके साथ सम्मिलित होगी; प्रकृति के इस शिक्षालय का एक अंग होगा पर्यवेक्षण और दूसरा होगा परीक्षण, परन्तु उसका सबसे बड़ा काम प्राणों में आनन्द संचार करना होगा। यह तो हुई बाह्य-प्रकृति। फिर देश की अन्तर-प्रकृति है। उसका भी विशेष रंग है, रूप है, ध्वनि है। भारतवर्ष का जो चिरन्तन चित्त है, उसका आधार संस्कृत भाषा है। इसी भाषा के तीर्थ-पथ पर चलकर हम देश की पूर्ण व विशुद्ध प्रकृति का संस्पर्श पाएँगे; उसको हृदय में ग्रहण करेंगे। शिक्षा का यह लक्ष्यमात्र ही मेरे मन में दृढ़ता से प्रतिष्ठित था। अँग्रेज़ी भाषा के द्वारा हम नाना ज्ञातव्य बातें जान सकते हैं, जो अत्यन्त प्रयोजनीय हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में एक आनन्द है। हमारे मन के आकाश को वह रंजित करता है; उसके अन्दर एक गम्भीर वाणी है, विश्व-प्रकृति की तरह ही वह हमको शान्ति देती है और हमारे चिन्तन को एक मर्यादा प्रदान करती है।

जिस शिक्षातत्व पर मुझे श्रद्धा है, उसकी भूमिका यहाँ पर हुई। इसके लिए यथेष्ट साहस की ज़रूरत थी, क्योंकि यह पथ अनभ्यस्त है और इसका चरम-फल अपरीक्षित है। इस शिक्षा को अन्त तक चलाने की शक्ति मुझ में नहीं थी, परन्तु उन पर मेरी निष्ठा अविचलित थी। देश-भर में कहीं इसका समर्थन नहीं होता था, इसका एक प्रमाण देता हूँ। एक ओर आरण्यवास में देश की उन्मुक्त विश्व-प्रकृति और दूसरी ओर गुरु-गृहवास में देश की शुद्धत्तम उच्च संस्कृति - इन दोनों के घनिष्ट संस्पर्श से तपोवन में एक समय जिस नियम से शिक्षा का कार्य चलता था, उसके प्रति मेरे मन में उपजी आस्था से इस नवीन शैक्षणिक प्रबन्ध के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। मैंने कहा था कि आधुनिक युग में शिक्षा के घटक बहुत अधिक बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु उसका रूप और रस बनेगा प्रकृति के सहयोग से, यह सुनकर उस समय श्री गुरुदास बन्द्योपाध्याय3 ने कहा था कि यह बात कविजनोचित है; कवि इसकी आवश्यकता जितनी समझते हैं, आधुनिक काल में उतनी स्वीकार नहीं की जा सकती। मैंने प्रत्युत्तर में कहा था - विश्व-प्रकृति क्लास में डेस्क के सामने बैठकर मास्टरी नहीं करती है; किन्तु वह जल, थल और आकाश में अपनी क्लास खोलकर हमारे मनों को जिस प्रबल शक्ति से गढ़ती है, कोई मास्टर क्या वैसा कर सकता है? अरब के मनुष्य को क्या अरब की मरुभूमि नहीं गढ़ती? वही मनुष्य यदि अद्भुत किस्म के फल और अनाज प्रदान करने वाली नील नदी की तटभूमि में जन्म लेता, तो उसकी प्रकृति क्या वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप नहीं हो जाती? प्रकृति सजीव और विचित्र है, इसलिए चित्तगठन के सम्बन्ध में उसके प्रभावों में निस्संशय ही बड़ा-भारी अन्तर है। यह बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यदि मैं बचपन से ही अधिकांश समय नगर में बन्द रहता, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में मेरी चिन्तना और रचना में दिखाई पड़ता। मैं यह नहीं जानता कि विद्या और बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता या नहीं; किन्तु उसकी धातु अन्य प्रकार की होती है। विश्व के बिन मांगे दान से मैं जितना अधिक वंचित रहता, विश्व को प्रतिदान करने में मेरे स्वभाव में उतनी ही अधिक दरिद्रता रह जाती। यह समझकर कि इस प्रकार की आन्तरिक वस्तु की बाज़ार-दर नहीं है, इसके अभाव के बारे में जो मनुष्य पूर्णतया लापरवाह रहता है, वह वेदनाहीन अभागा व्यक्ति दया का पात्र रहता है या नहीं, यह अन्तर्यामी जानते हैं। सांसारिक मामलों में वह चाहे जितना भी सफल क्यों न हो; परन्तु मानव-जीवन की पूर्णता को हासिल करने में वह चिरकाल तक असफल रहता है।

यह बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यदि मैं बचपन से ही अधिकांश समय नगर में बन्द रहता, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में मेरी चिन्तना और रचना में दिखाई पड़ता। मैं यह नहीं जानता कि विद्या और बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता या नहीं; किन्तु उसकी धातु अन्य प्रकार की होती है। विश्व के बिन मांगे दान से मैं जितना अधिक वंचित रहता, विश्व को प्रतिदान करने में मेरे स्वभाव में उतनी ही अधिक दरिद्रता रह जाती। यह समझकर कि इस प्रकार की आन्तरिक वस्तु की बाज़ार-दर नहीं है, इसके अभाव के बारे में जो मनुष्य पूर्णतया लापरवाह रहता है, वह वेदनाहीन अभागा व्यक्ति दया का पात्र रहता है या नहीं, यह अन्तर्यामी जानते हैं। सांसारिक मामलों में वह चाहे जितना भी सफल क्यों न हो; परन्तु मानव-जीवन की पूर्णता को हासिल करने में वह चिरकाल तक असफल रहता है।

उसी दिन मैंने पहली बार सोचा कि केवल मुँह से कहने ही से कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ये सब बातें प्रचलित अभ्यास के विरुद्ध हैं। यह चिन्ता मन में बार-बार आन्दोलित होने लगी कि इस आदर्श को यथाशक्ति कर्म-क्षेत्र में रचकर दिखाना होगा। तपोवन की बाहरी नकल जिसको कह सकते हैं, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन दिनों वह असंगत और व्यर्थ है; उसके अन्दरूनी सत्य को आधुनिक जीवन-धारा के आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा।

इसके कुछ पहले ही पितृदेव शान्ति-निकेतन-आश्रम जनसाधारण के लिए त्याग चुके थे। विशेष नियम पालन करके अतिथिगण दो-तीन दिन आध्यात्मिक शान्ति की साधना कर सकें, यही उनका विचार था। इसीलिए उपासना-मन्दिर, लाइब्रेरी तथा अन्यान्य यथोचित व्यवस्थाएँ थीं। कदाचित् इसी उद्देश्य से कोई-कोई यहाँ आया भी करते थे; किन्तु अधिकांश लोग छुट्टियाँ बिताने और वायु परिवर्तन के द्वारा शारीरिक आरोग्य-साधना के लिए ही आते थे।

मेरी उम्र अभी थोड़ी ही थी कि पितृदेव के साथ भ्रमण के लिए चला। घर छोड़कर बाहर जाने की यह मेरी प्रथम यात्रा थी। ईंट और लकड़ी के जंगल से निकलकर अनन्त आकाश के बीच में वृहत मुक्ति का मैंने पहले-पहल यहीं उपभोग किया। पहले-पहल कहना ठीक न होगा, क्योंकि इसके पूर्व एक बार कलकत्ते में ‘डेंग्यू’ ज्वर का प्रकोप हुआ था, तब गुरुजनों के साथ मैंने गंगा के किनारे लालाबाबू के बाग में जाकर आश्रय लिया था। वसुन्धरा के सुदूर व्याप्त वन में उस दिन अपना आसन जमाकर बैठने का मौका मुझे मिला था। दिन-भर उस विराट के बीचों-बीच मन को पूरी स्वाधीनता देकर मेरे आनन्द और विस्मय की सीमा न रही; परन्तु तब भी मैं बन्दी ही था - बिना बाधा के घूमना-फिरना मना था। अर्थात् कलकत्ते में मैं ढँके हुए पिंजड़े का पक्षी था, केवल चलने-फिरने ही की नहीं बल्कि देखने की स्वाधीनता भी बहुत कम थी; हाँ, यहाँ पर मैं दांड़4 का पक्षी था - चारों दिशाओं में खुला हुआ आकाश था, किन्तु पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी। शान्ति-निकेतन में आकर ही अपने जीवन में पहली बार विश्व-प्रकृति के हृदय में मैंने पूरा छुटकारा पाया था। उपनयन-संस्कार के बाद ही मैं यहाँ चला आया था; उस अनुष्ठान में ‘भूर्भुव: स्वर्लोक’ में चेतना को व्यापक करने की जो दीक्षा मैंने पितृदेव के द्वारा पाई थी, वही दीक्षा यहाँ मैंने विश्वदेवता के पास पाई। निश्चय ही मेरा जीवन नितान्त असम्पूर्ण रहता, यदि उस छोटी उम्र में मुझे यह सुअवसर न मिलता। पितृदेव किसी निषेध या शासन द्वारा कभी मुझे दबाते या रोकते न थे; प्रात:काल थोड़ी देर उनके पास अँग्रेज़ी और संस्कृत पढ़ता; उसके बाद मुझे पूरी छुट्टी मिल जाती थी।

बोलपुर नगर उस समय इतनी बुरी तरह घना नहीं बस पाया था; चावल के कारखानों का धुआँ आकाश को कलुषित और उसकी दुर्गन्ध मलय-समीर को मलिन नहीं करती थी; मैदान के बीचों-बीच लाल मिट्टी का जो पथ चला गया है, उस पर लोगों का चलना-फिरना बहुत कम था; बाँध का जल चारों ओर फैला हुआ था; कछार की ज़मीन प्रतिवर्ष उसके कोने दबाती नहीं जाती थी; उसके उत्तरी ऊँचे किनारे पर तालवृक्षों की अटूट श्रेणी चली गई थी। यहाँ तो मैं सिर्फ यही देखता था कि यह किसी आदि-आर्टिस्ट-विधाता का बिना कारण ही एक ऐसे-वैसे चित्र खींच देने का शौक है! ऊपर मेघहीन नीला आसमान धूप के कारण पाखड़ु और नीचे लाल कंकरीला रंग नाना प्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी, छोटी-बड़ी, मोटी-पतली रेखाओं में फैला हुआ - सृष्टिकर्ता की बाल-भावना के सिवा इसमें और कुछ नहीं। बालक के खेल के साथ ही इसके रचना-छन्द का मेल है। इसके पहाड़, इसकी नदियाँ, इसके जलाशय, इसके गड्ढे-खाइयाँ - इन सबका मिलान बालक के मन के साथ है। इसी स्थान पर अपने ही मन के अन्दर मेरा समय अनेक दिन कटा है। कोई मेरे काम का हिसाब चाहता नहीं था, किसी के पास मेरे समय की जवाबदेही नहीं थी! शायद सभी जानते हैं कि आज शान्ति-निकेतन में जो बहुत पुराने युगल ‘छातिम’5 वृक्ष मालती लता से लिपटे हुए खड़े हैं, एक समय इस विस्तृत मैदान के बीच में इन दोनों के सिवा और कोई पेड़ नहीं था।

सो इन्हीं दो ‘छातिम’ वृक्षों की छाया देखकर दूर जाने वाले पथिक यहाँ पर विश्राम करने की आशा से आया करते थे। मेरे पितृदेव भी सुरूल गाँव के भुवन सरकार के घर निमंत्रण पूरा कर जब एक दिन पालकी में बैठे लौट रहे थे, तब इस मैदान के बीच इन दो वृक्षों का आह्वान उनके मन में भी प्रविष्ट हुआ था। इस जगह शान्ति-साधना की आशा से उन्होंने यह ज़मीन सुरूल के सरकारों से दानरूप में ग्रहण कर ली, तथा एकतल्ला मकान बनवाकर और रूखी-सूखी ज़मीन में अनेक पेड़-पौधे रोपकर साधना के लिए बीच-बीच में यहाँ आकर रहने लगे। मुझे याद पड़ता है, प्रात:काल सूर्योदय से पहले ही वे अधूरे जनशून्य पूर्वाभिमुख दक्षिण दिशा वाले मकान के ऊपर ध्यान में बैठते; सूर्यास्तकाल में उनके ध्यान का आसन ‘छातिम’ तले रहता था। अब उस वृक्ष को घेरकर अनेक घास-झाड़ियाँ उग आई हैं, पर तब वहाँ पर और कुछ नहीं था। सामने उन्मुक्त मैदान पश्चिम दिशा के उस छोर तक फैला हुआ था। मेरे ऊपर एक विशेष काम का भार था; भगवद् गीता ग्रन्थ से कई एक श्लोकों पर उन्होंने चिन्ह लगा रखे थे, मैं प्रतिदिन कुछ-कुछ की कॉपी करके उनको दे दिया करता था। इसके बाद सन्ध्या समय खुले आकाश के नीचे बैठकर वे मुझे सौर-जगत और ग्रह-मण्डल का विवरण बतलाया करते और मैं एकान्त उत्सुकता के साथ सुना करता था। शायद मैंने उनके मुख से ज्योतिष की व्याख्या सुनकर उसे लिख डाला और उन्हें सुनाया भी था।

सो इन्हीं दो ‘छातिम’ वृक्षों की छाया देखकर दूर जाने वाले पथिक यहाँ पर विश्राम करने की आशा से आया करते थे। मेरे पितृदेव भी सुरूल गाँव के भुवन सरकार के घर निमंत्रण पूरा कर जब एक दिन पालकी में बैठे लौट रहे थे, तब इस मैदान के बीच इन दो वृक्षों का आह्वान उनके मन में भी प्रविष्ट हुआ था। इस जगह शान्ति-साधना की आशा से उन्होंने यह ज़मीन सुरूल के सरकारों से दानरूप में ग्रहण कर ली, तथा एकतल्ला मकान बनवाकर और रूखी-सूखी ज़मीन में अनेक पेड़-पौधे रोपकर साधना के लिए बीच-बीच में यहाँ आकर रहने लगे। मुझे याद पड़ता है, प्रात:काल सूर्योदय से पहले ही वे अधूरे जनशून्य पूर्वाभिमुख दक्षिण दिशा वाले मकान के ऊपर ध्यान में बैठते; सूर्यास्तकाल में उनके ध्यान का आसन ‘छातिम’ तले रहता था। अब उस वृक्ष को घेरकर अनेक घास-झाड़ियाँ उग आई हैं, पर तब वहाँ पर और कुछ नहीं था। सामने उन्मुक्त मैदान पश्चिम दिशा के उस छोर तक फैला हुआ था। मेरे ऊपर एक विशेष काम का भार था; भगवद् गीता ग्रन्थ से कई एक श्लोकों पर उन्होंने चिन्ह लगा रखे थे, मैं प्रतिदिन कुछ-कुछ की कॉपी करके उनको दे दिया करता था। इसके बाद सन्ध्या समय खुले आकाश के नीचे बैठकर वे मुझे सौर-जगत और ग्रह-मण्डल का विवरण बतलाया करते और मैं एकान्त उत्सुकता के साथ सुना करता था। शायद मैंने उनके मुख से ज्योतिष की व्याख्या सुनकर उसे लिख डाला और उन्हें सुनाया भी था।

इस वर्णन से समझा जा सकता है कि शान्ति-निकेतन का कौन-सा चित्र मेरे मन पर किस रंग के साथ अंकित हो चुका है। पहले तो उस बाल्यावस्था में यहाँ की प्रकृति से जो आमंत्रण पाया था; यहाँ का अनवरुद्ध आकाश और मैदान, दूर ही से दिखाई पड़ने वाली नीली चमक-दमकवाली शाल और ताल की कतारों का समुच्च शाखापुंज, श्यामल शान्ति - स्मृति की सम्पदा के रूप में चिरकाल के लिए मेरे स्वभाव में पूर्णतया मिश्रित हो गए थे। इसके अतिरिक्त इसी आकाश में, इसी आलोक में मैंने देखा है, प्रात: व सायं पितृदेव की पूजा का निशब्द निवेदन, उसकी गम्भीर गम्भीरता! तब यहाँ और कुछ न था - न थे इतने पेड़-पौधे, न थी मनुष्यों और काम की इतनी भीड़ ही। केवल दूरव्यापी निस्तब्धता के बीच में व्याप्त थी एक निर्मल महिमा!

इसके पीछे तब का बालक जब यौवन के प्रौढ़ विभाग में दाखिल हुआ, तब उसे बालकों की शिक्षा के लिए तपोवन दूर-दूर ढूँढ़ने की क्या आवश्यकता थी? मैंने पिताजी को जाकर बतलाया - शान्ति-निकेतन इस समय प्राय: सुनसान है। यहाँ यदि एक आदर्श विद्यालय स्थापित कर सकूँ, तो इसको सार्थकता प्राप्त होगी। उन्होंने उसी समय उत्साहपूर्वक सम्मति दे दी, पर बाधा थी अन्य आत्मीयों की तरफ से - कहीं शान्ति-निकेतन की प्रकृति में परिवर्तन न आ जाए, यही उनकी आशंका थी। आजकल के ज्वार जल में नाना दिशाओं से बहुत-से परिवर्तन आकर भयंकर भँवर पैदा नहीं कर देंगे, यही उनकी आशंका थी। यदि उनसे एक बार ही दूर रहने की चेष्टा करें, तो आदर्श को विशुद्ध रखने के प्रयत्न में ही उसको निर्जीव कर देना पड़ेगा। पेड़-पौधे, जीव-जन्तु इत्यादि सभी प्राणवान वस्तुओं में एक ही समय विकृति और संस्कृति चलती रहती है, इस बात का अत्यन्त भय करने से प्राणी के साथ का व्यवहार छोड़ देना पड़ेगा। इस प्रकार के तर्क द्वारा मेरी संकल्प-साधना में कुछ दिन तक बड़े ज़ोरों से आघात लगता रहा।

यह तो बाहरी विघ्नों की बात हुई। दूसरी ओर मेरी आर्थिक सम्पत्ति नितान्त ही सामान्य थी, और विद्यालय की विधि-व्यवस्था के बारे में मेरी जानकारी बिलकुल सीमित थी। मैंने यथाशक्ति कुछ आयोजन किया। इस बारे में मेरी बातचीत भाँति-भाँति के लोगों के साथ हुआ करती। इस प्रकार अगोचर (अप्रकट) भाव से नींव धरने का काम चल रहा था, किन्तु शान्ति-निकेतन के सम्बन्ध में संसार कुछ भी नहीं जानता था। इसी समय एक तरुण युवक के साथ मेरा परिचय हुआ। उसको बालक ही कहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि उसने अठारह-उन्नीस वर्ष में प्रवेश किया है। उसका नाम सतीशचन्द्र राय6 था और कॉलेज में बी.ए. पढ़ता था। उसके मित्र अजितकुमार चक्रवर्ती सतीश की लिखी कविताओं की एक कॉपी कुछ दिन पहले मुझे दे गए थे। पद देखकर मुझे बिलकुल सन्देह नहीं रहा कि इस बालक में प्रतिभा है, केवल लिखने की क्षमता नहीं है। कुछ दिन बाद मित्र को साथ लेकर सतीश मेरे पास आए - शान्त, नम्र, स्वल्पभाषी - देखकर ही मन स्वत: आकृष्ट होता था। सतीश प्रतिभाशाली है, यह समझकर मैं उसकी रचना में जहाँ पर शैथिल्य देखता, स्पष्ट निर्देश देने में संकोच नहीं करता था। विशेषकर छन्दों के बारे में उसकी रचना की प्रत्येक लाइन को लेकर मैं उसकी आलोचना किया करता। अजित मेरे कठोर विचार से कुछ घबरा उठा था, किन्तु सहज श्रद्धा के साथ सब स्वीकार कर लेता था। थोड़े ही दिनों में सतीश का जो परिचय मिला, उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। जितना गम्भीर, उतना ही विस्तृत था उसका साहित्य ज्ञान। याद आता है, मैंने एक दिन कहा था, “तुम कवि भर्तृहरि हो, इस पृथ्वी में तुम राजा भी हो और सन्यासी भी!”

उस समय मेरे मन में शान्ति-निकेतन-आश्रम का संकल्प प्रबल हो चुका था। अपने नए मित्र के साथ मेरी वही बातचीत चलती थी। अपने ध्यान की स्वाभाविक दृष्टि-शक्ति से उसने पूर्ण बात को एक दम प्रत्यक्ष देख लिया था। उन्हीं दिनों जो उपाख्यान लिखा था, उसमें उसने उसी चित्र को खींचने की चेष्टा की थी। अन्त में आनन्द और उत्साह के कारण वह अपना लोभ संवरण न कर सका। उसने कहा - मुझे अपने साथ ले लो। मुझे बड़ी खुशी हुई, पर उस समय मैं इस बात के लिए किसी तरह भी राजी न हुआ। उसके घर की स्थिति मैं अच्छी तरह जानता था। बी.ए. पास कर और उसके बाद कानूनी परीक्षा देकर वह संसार-कार्य भलीभाँति चला सकेगा, यह निस्सन्देह उसके अभि-भावकों की इच्छा थी; मैंने उसे रोक दिया।

इसी समय श्री ब्रह्मबान्धव उपाध्याय के साथ मेरा परिचय घनिष्ट हो उठा। मेरी कविता--पुस्तक ‘नैवेद्य’ उसके कुछ ही पहले प्रकाशित हुई थी; वे कविताएँ उनको बहुत पसन्द थीं; अपने ही द्वारा सम्पादित ‘ट्वेनटियथ सेंच्युरी’ पत्रिका में इस कवितापुंज की जो प्रशंसा उन्होंने लिखी, उस समय वैसी उदारतापूर्ण प्रशंसा मैंने और कहीं नहीं पाई थी। वस्तुत: इसके अनेक दिनों बाद इन सब कविताओं के कुछ अंश एवं ‘खेया’ और ‘गीतांजलि’ से इसी जाति की कविता का अनुवाद अँग्रेज़ी में प्रकाशित करके जैसा सम्मान मैंने पाया, उन्होंने वैसा ही अकुण्ठित सम्मान मुझे उसी समय दे दिया था। इसी परिचय के द्वारा वे मेरे संकल्प को जान सके थे, और उन्हें यह खबर भी मिल गई थी कि शान्ति-निकेतन में विद्यालय स्थापित करने के बारे में मुझे पिताजी की सहमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने में विलम्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं। वे अपने कुछ पटु शिष्यों और छात्रों के साथ इस काम में लग गए। तब मेरे साथ ये ही छात्र थे - रथीन्द्रनाथ तथा श्रीराम मजुमदार के पुत्र सन्तोष चन्द्र, और कुछ थोड़े-से वे अपने साथ लाए थे। संख्या कम न होती, तो यह भार वहन करना सर्वथा असम्भव हो जाता, क्योंकि तपोवन के आदर्श के बारे में मेरा विचार था कि शिक्षादान के कार्य में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध आध्यात्मिक होना ही उचित है, अर्थात् शिक्षा देना ही गुरु की साधना का प्रधान अंग है। विद्या की सम्पदा जिसने पाई है, उसका निस्वार्थ दान करना उसका धर्म है। हमारे समाज में यह महान दायित्व आधुनिक काल तक भी स्वीकृत होता चला आया है। हाँ, अब क्रमश: उसका लोप होता जा रहा है!

उस समय जिन कुछ थोड़े-से छात्रों को लेकर विद्यालय आरम्भ हुआ था, उनसे फीस या भोजन-व्यय कुछ भी नहीं लिया जाता था। उनके रहन-सहन का पूरा भार मैंने अपनी छोटी-मोटी पूँजी पर ही स्वीकार कर लिया था। पढ़ाने-लिखाने का अधिकांश भार अगर उपाध्यायजी और श्रीयुत रेवाचाँद -- जिनकी वर्तमान उपाधि अणिमानन्द है -- वहन न करते, तो काम चलना एकदम ही असाध्य हो जाता। उस समय का आयोजन दरिद्रों की तरह था, आहार-विहार भी दरिद्रों के आदर्श पर थे! तब उपाध्याय जी ने मुझे ‘गुरुदेव’ की जो उपाधि दी थी, वह आज तक भी आश्रमवासियों के सामने मुझे धारण करनी पड़ती है। आश्रम के प्रारम्भ से बहुत दिनों तक उसका आर्थिक भार मेरे लिए जैसा दुस्सहनीय रहा, यह उपाधि भी ठीक उसी प्रकार थी। अर्थकष्ट और इस उपाधि में से किसी को भी मैंने आराम के साथ स्वीकार नहीं किया। किन्तु ये दोनों बोझ मेरे भाग्यवश उनके हाथों ने दान-स्वरूप मेरे कन्धों पर रखे हैं, इसलिए इस दु:ख और लांछना से छुटकारा पाने की आशा मैं अब तक भी नहीं रखता हूँ!

शान्ति-निकेतन विद्यालय के सम्बन्ध में मैं विस्तार से बतला चुका हूँ। इसी के साथ उपाध्यायजी के प्रति अपनी अपरिशोधनीय कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ। आखिर उसी कवि-बालक की बात कहकर खत्म किए देता हूँ।

सतीश की बी.ए. परीक्षा समीप आ गई थी, अध्यापकगण उससे खूब बड़े कृतित्व की आशा किए बैठे थे, ठीक उसी समय उसने परीक्षा नहीं दी। उसे भय हुआ कि वह पास हो जाएगा, पास करते ही उसके ऊपर संसार का जो बोझा आ पड़ेगा, उसकी पीड़ा और प्रलोभन से मुक्ति पाना उसके लिए दुरूह हो जाएगा, इसीलिए ठीक मौके पर वह पीछे हट गया। संसार की दृष्टि में उसने अपने जीवन में एक बड़ी ‘ट्रेजेडी’ का प्रारम्भ किया था! मैंने उसके आर्थिक अभाव को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश भी की, पर किसी प्रकार भी उसको राज़ी न कर सका। बीच-बीच में उससे छिपाकर उसके घर रुपए भी भेजे थे, परन्तु वे बहुत कम थे। मेरे पास बेचने लायक जो कुछ था, उस समय तक प्राय: सभी खत्म हो चुका था -- घर के भीतर और बाहर की दोनों पूँजियाँ! कितनी आय जनक पुस्तकों की बिक्री का अधिकार मैं कई-कई वर्षों के लिए दूसरों के हाथ बेच चुका था, हिसाब की दुर्बोध जटिलता के कारण वह मियाद पूरी होते-होते न-जाने कितने वर्ष लग गए थे! समुद्र-तीर प्रवास के लोभ से पुरी में एक मकान बनवाया था, पर आश्रम की भयंकर भूख के कारण एक दिन भी उसका आनन्द उठाने से पहले ही उसको बेच देना पड़ा। उसके बाद जो पूँजी बची रह गई, वह दूसरों को देने का ‘क्रेडिट’ मात्र थी! सतीश यह सब बातें देख-सुनकर भी यहाँ की उस अगाध दरिद्रता में प्रसन्नचित्त से कूद पड़ा था, उसके आनन्द की सीमा न थी। यहाँ की प्रकृति-संसर्ग का आनन्द, साहित्य-सम्भोग का आनन्द, प्रति घड़ी आत्म-निवेदन का आनन्द -- इसी अपरिव्याप्त आनन्द का संचार वह छात्रों के मन में करता रहता था। आह! याद पड़ता है, न-जाने कितने दिन उसको साथ लेकर नाना तत्वों की आलोचना करते-करते शालवीथिका में घूमा हूँ -- रात के ग्यारह बजते समस्त आश्रम होता निस्तब्ध निद्राग्न! इसीलिए तो अपने उस किशोर बन्धु के असामयिक निधन की वेदना मैं आज तक भी नहीं भूल सका हूँ।

इस आश्रम तथा विद्यालय के उस सुदूर आरम्भ काल का प्रथम संकल्प, उसका दु:ख, उसका आनन्द, उसका अभाव, उसकी पूर्णता, उसका मिलन, उसका विच्छेद, निष्ठुर विरोध और अयाचित अनुकूलता -- इन सबका थोड़ा-सा ही आभास यहाँ पर दे सका हूँ। उसके बाद मेरी ही इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि काल-धर्म भी अपना काम कर रहा है -- कितने परिवर्तन, कितनी नवीन आशाएँ तथा व्यर्थताएँ, कितने सुहृदवरों का अनुपमेय आत्मोत्सर्ग, कितने अपरिचित लोगों की कारणहीन शत्रुता, कितनी मिथ्या निन्दा और प्रशंसा, कितनी दुस्साध्य समस्या में आर्थिक और परमार्थिक पारितोषिक मिले या न मिले, किन्तु अपनी हानि साध्य की अन्तिम सीमा तक अवश्य की है। अन्त में इस थकी देह और टूटे स्वास्थ्य के साथ विदाई लेने का दिन आ गया है! प्रणाम करे जाता हूँ उनको, जो इस लम्बे, कठोर, दुर्गम मार्ग पर मुझे इस समय तक चलाते रहे हैं! इसकी विफलता बाहर प्रकाश पाती है, इसकी सार्थकता का सम्पूर्ण प्रमाण रह जाता है अलिखित इतिहास के अदृश्य पृष्ठों पर!

रवीन्द्रनाथ टैगोर: 1861 में कोलकाता में जन्मे रवीन्द्रनाथ शीर्ष भारतीय कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और चित्रकार रहे हैं। ‘गीतांजली’ के लिए 1913 में इन्हें नोबल पुरस्कार से नवाज़ा गया। विद्यालय की नवीन स्वतंत्र अवधारणा पर इन्होंने 1901 में शान्तिनिकेतन की स्थापना की।

अनुवाद: भक्तदर्शन।

यह लेख रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 24 अगस्त, 1933 को आश्रम-निवासियों की उपस्थिति में पढ़ा गया पाठ्य है जो मूल रूप में 1934 में विशाल भारत मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

यह लेख हमें जगदीश दुबे, इन्दौर ने उपलब्ध करवाया।

इसी विषय पर रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक और लेख ‘मेरा विद्यालय’ पढ़ें संदर्भ अंक 55 में।