फिलिप मॉरिसन

"एक लगातार बदलते हुए जटिल संसार से जूझकर किसी कदर कुछ समझ जुगाड़ लाने का नाम है विज्ञान। न ही यह कोई तार्किक क्रिया है। तार्किक नहीं, इसलिये कि इसमें जरूरी है जगत से जुगतबाजी, संसार को अदल-बदल कर यों-वों, इधर उधर से देखने का कौशल। मेरा विश्वास है कि जब तक ऐसी जुगाडू समझ मेरे विज्ञान के पीछे न होगी, मैं जो कुछ सीखूंगा वह एक संभव मिथक से अधिक कुछ न होगा"

मैंने पहली दफे अपनी नज़रें माइक्रोस्कोप में दौड़ाई थीं। उस वक्त मैं छठवीं-सातवीं कक्षा के अन्य साथियों की कतार में था --- एक उम्मीद भरे इन्तज़ार में। बहुत बड़ी चीज थी वह - एक असल माइक्रोस्कोप। अध्यापिका ने मुझे कुल मिलाकर यही कोई पंद्रह सेकंड का समय दिया था - माइक्रोस्कोप में से उस 'कुछ' को निहारने के लिए जिसे उसी ने तैयार किया था। और 40 लोग थे इन्तज़ार में; 15 सेकंड गुने 40 के मायने होता है दस मिनट माइक्रोस्कोप में से देखने के लिए इससे ज्यादा समय देने को वह तैयार नहीं थी। मैंने जो निहारा वह था अपनी ही आंखों की पलकों का एक अच्छा खासा नज़ारा। माइक्रोस्कोप से देख चुकने के बाद मुझसे यह उम्मीद थी कि मैं सूक्ष्मदर्शीय चित्रों में यकीन करूं। निश्चय ही मैं एक अच्छा विद्यार्थी था और अध्यापिका जो भी मुझे बताती, मैं वह सब सीख लेता था। लेकिन यह बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि भला माइक्रोस्कोप से लोग अपनी ही पलकों को छोड़कर और कुछ कैसे खोज पाते हैं। मेरा यकीन है कि यह मानव-जाति का एक साझा अनुभव है कि आपको अक्सर माइक्रोस्कोप में अपनी पलकें ही दिखती हैं।

मैंने पहली दफे अपनी नज़रें माइक्रोस्कोप में दौड़ाई थीं। उस वक्त मैं छठवीं-सातवीं कक्षा के अन्य साथियों की कतार में था --- एक उम्मीद भरे इन्तज़ार में। बहुत बड़ी चीज थी वह - एक असल माइक्रोस्कोप। अध्यापिका ने मुझे कुल मिलाकर यही कोई पंद्रह सेकंड का समय दिया था - माइक्रोस्कोप में से उस 'कुछ' को निहारने के लिए जिसे उसी ने तैयार किया था। और 40 लोग थे इन्तज़ार में; 15 सेकंड गुने 40 के मायने होता है दस मिनट माइक्रोस्कोप में से देखने के लिए इससे ज्यादा समय देने को वह तैयार नहीं थी। मैंने जो निहारा वह था अपनी ही आंखों की पलकों का एक अच्छा खासा नज़ारा। माइक्रोस्कोप से देख चुकने के बाद मुझसे यह उम्मीद थी कि मैं सूक्ष्मदर्शीय चित्रों में यकीन करूं। निश्चय ही मैं एक अच्छा विद्यार्थी था और अध्यापिका जो भी मुझे बताती, मैं वह सब सीख लेता था। लेकिन यह बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि भला माइक्रोस्कोप से लोग अपनी ही पलकों को छोड़कर और कुछ कैसे खोज पाते हैं। मेरा यकीन है कि यह मानव-जाति का एक साझा अनुभव है कि आपको अक्सर माइक्रोस्कोप में अपनी पलकें ही दिखती हैं।

अहसास और सूक्ष्मदर्शी

मेरा इस बात से कोई झगड़ा नहीं कि आधुनिक विज्ञान के लिए दुनिया का सूक्ष्मदर्शीय अवलोकन अत्यन्त जरूरी है। बिना किसी झिझक के यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक सूक्ष्मदर्शी न होते तो आधुनिक विज्ञान ही न होता। मेरा आशय किसी एक विशेष उपलब्धि से नहीं है, बल्कि साधारण नज़रों से परे सूक्ष्म पैमानों पर मौजूद दुनिया के ताने बाने के अहसास से है। वह अहसास जो किसी भी सस्ते-से माइक्रोस्कोप में से ध्यान से देखने से बन सकता है। लेकिन यह नहीं कि आप अपनी ही पलकों को पंद्रह सेकंड तक लगातार ताकते रहे, फिर चाहे वह उम्दा-से-उम्दा सूक्ष्मदर्शी ही क्यों न हो। इस अहसास के लिए विभिन्न कोशिकाओं के नाम जान लेने से काम नहीं चलेगा; न ही बात इस चर्चा से बनेगी कि अभिरंजक किस तरह माइटोकोंड्रिया या गॉगी-तंत्र को उभार कर लाता है। मुद्दा यह नहीं। मुद्दा तो यह है कि एक मौका मिल सके - मौका यह ताड़ने का कि यह उपकरण जो है, उसकी अपनी ढब है, खासियतें हैं; मौका उसे इस तरफ से, उस तरफ से देखने का।

यदि हम दस साल के बच्चों को ऐसा करने का मौका दें तो वे इसे खूब अच्छे से करेंगे। मेरी उम्मीद और राय है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क इस तरह का नहीं जिस तरह से वे किताबों में इस बात के जवाब सीखते हैं कि सूक्ष्मदर्शीय चीजें असल में हैं क्या, और किस तरह से उन्हें दर्शाया जाये। फर्क पड़ेगा उनकी निष्ठा में, और उनके आने वाले बौद्धिक जीवन में इस तरह के विचारों के कारण मिलने वाले फल में। अहम मुद्दा यही है। इस बात का महत्त्व जानने के लिए कि माइक्रोस्कोप हमें चीजों को बड़ा करके एक विलक्षण-सी रोशनी में दिखाता है, हमारे लिए माइक्रोस्कोप में से झांकना कतई ज़रूरी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यह अहसास पुख्ता तो तभी बनता है जब हम खुद माइक्रोस्कोप में से झांकें। तब यह एक अजनबी चीज़ नहीं रह जाता - जाना पहचाना बन जाता है।

यदि हम दस साल के बच्चों को ऐसा करने का मौका दें तो वे इसे खूब अच्छे से करेंगे। मेरी उम्मीद और राय है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क इस तरह का नहीं जिस तरह से वे किताबों में इस बात के जवाब सीखते हैं कि सूक्ष्मदर्शीय चीजें असल में हैं क्या, और किस तरह से उन्हें दर्शाया जाये। फर्क पड़ेगा उनकी निष्ठा में, और उनके आने वाले बौद्धिक जीवन में इस तरह के विचारों के कारण मिलने वाले फल में। अहम मुद्दा यही है। इस बात का महत्त्व जानने के लिए कि माइक्रोस्कोप हमें चीजों को बड़ा करके एक विलक्षण-सी रोशनी में दिखाता है, हमारे लिए माइक्रोस्कोप में से झांकना कतई ज़रूरी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से यह अहसास पुख्ता तो तभी बनता है जब हम खुद माइक्रोस्कोप में से झांकें। तब यह एक अजनबी चीज़ नहीं रह जाता - जाना पहचाना बन जाता है।

सत्रहवीं सदी में आधुनिक विज्ञान की नींव डालने वाले महान लोगों के काम पर एक नज़र डालकर हम यह जान सकते हैं। मैं इनमें से एक का हवाला दूंगा - रॉबर्ट हुक का - सत्रहवीं सदी में हुआ लंदन का वह अजब मेधावी। रॉयल सोसायटी की मीटिंग के लिए, हर महीने वह माइक्रोस्कोप के दो नए प्रदर्शन करता और वे अद्भुत होते। कहें तो उनमें से लगभग मारे, आज के ज़माने में, नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार तो होते ही। पर उस समय के लोगो के लिए यह कोई विशेष बात नहीं थी। आखिरकार इन प्रदर्शनों के लिये उसे पैसे जो मिलते थे। यह उसका काम ही तो ठहरा !

उसकी महान पुस्तक 'माइक्रो ग्राफिया', जनप्रिय भाषा में सूक्ष्मदर्शीय संसार की यूरोप में हुई पहली पड़ताल थी। वह कहता है इस काम के लिए कुल मिलाकर चाहिए ही क्या - एक माइक्रोस्कोप, “एक भरोसेमंद आंख, और चीजें जैसी दिखती हैं उनका हूबहू ब्यौरा रखने के लिए एक विश्वसनीय हाथ।" वो बताता है कि यह कैसे करना है। कहता है, “सिर्फ एक रोशनी में न देखें, रोशनी को यहां-वहां बिखेरो; किसी एक कोण से देखो फिर दूसरे मे। जल्द ही आप वास्तविकता को फिर मे निर्मित कर सकेंगे।''

ध्यान रहे कि पाठ्यपुस्तकों द्वारा प्रदत्त संसार नहीं है यह। पाठ्यपुस्तकें कुछ ऐसा अहसास छोड़ती हैं मानो सूक्ष्मदर्शीय दृश्य एक नियत तथ्य हो। देखा जाए तो यह पहले ही से निर्धारित तथ्य नहीं। जब तक पाठ्यपुस्तक इम्तेमाल में है तब तक फलां-फलां पेज पर उसका चित्र हाज़िर है - मेरे या किसी के भी सीखने के लिए। लेकिन मैं अगर उस चित्रांकन को खुद बनाना चाहूं, हासिल साज़ो सामान से अपने लिए उसे एक बार फिर से अवतरित करना चाहूं, जो कि मेरे लिए उतना ही दुःसाध्य होगा जितना कि उन विशेषज्ञों के लिए था, तो नज़ारा कुछ और ही होगा। सही रोशनी पाने के लिए उन विशेषज्ञों ने क्या-क्या पापड़ न बेले होंगे; अव्वल तो उस वस्तु को ही सही-सही पाने में ही काफी दिक्कतें आई होंगी; सही कोशिका को सही स्थिति में पाना जरूरी था - यह नहीं हो कि एक के ऊपर दूसरी कोशिका आ जाए, यह भी नहीं कि स्लाइड पर धूल का एक भी नुक्ता आ जाए। स्लाइड पर जब देखें तब धूल चली आती है कहीं से, जबकि बहुत-सी चीजें जो दिखनी चाहिए, कन्नी काट जाती हैं। सिद्धांत को चाहिए एकदम दुरुस्त हालात। लेकिन मुद्दा है: ये सही हालात यानी समुचित परिस्थितियां आखिर हैं क्या?

ध्यान रहे कि पाठ्यपुस्तकों द्वारा प्रदत्त संसार नहीं है यह। पाठ्यपुस्तकें कुछ ऐसा अहसास छोड़ती हैं मानो सूक्ष्मदर्शीय दृश्य एक नियत तथ्य हो। देखा जाए तो यह पहले ही से निर्धारित तथ्य नहीं। जब तक पाठ्यपुस्तक इम्तेमाल में है तब तक फलां-फलां पेज पर उसका चित्र हाज़िर है - मेरे या किसी के भी सीखने के लिए। लेकिन मैं अगर उस चित्रांकन को खुद बनाना चाहूं, हासिल साज़ो सामान से अपने लिए उसे एक बार फिर से अवतरित करना चाहूं, जो कि मेरे लिए उतना ही दुःसाध्य होगा जितना कि उन विशेषज्ञों के लिए था, तो नज़ारा कुछ और ही होगा। सही रोशनी पाने के लिए उन विशेषज्ञों ने क्या-क्या पापड़ न बेले होंगे; अव्वल तो उस वस्तु को ही सही-सही पाने में ही काफी दिक्कतें आई होंगी; सही कोशिका को सही स्थिति में पाना जरूरी था - यह नहीं हो कि एक के ऊपर दूसरी कोशिका आ जाए, यह भी नहीं कि स्लाइड पर धूल का एक भी नुक्ता आ जाए। स्लाइड पर जब देखें तब धूल चली आती है कहीं से, जबकि बहुत-सी चीजें जो दिखनी चाहिए, कन्नी काट जाती हैं। सिद्धांत को चाहिए एकदम दुरुस्त हालात। लेकिन मुद्दा है: ये सही हालात यानी समुचित परिस्थितियां आखिर हैं क्या?

विज्ञान एक जुगाड़

थोड़े में, यह कि निर्धारित तथ्यों के जरिए बात-बहस करना तो बहुत आसान है, लेकिन मूलतः विज्ञान तो पूर्व-निर्धारित है नहीं। एक लगातार बदलते हुए जटिल संसार से जूझकर किसी कदर कुछ समझ जुगाड़ लाने का नाम है विज्ञान। न ही यह कोई तार्किक क्रिया है। तार्किक नहीं, इसलिए कि इसमें जरूरी है जगत से जुगत बाजी, संसार को अदल-बदल कर यों वों, इधर-उधर से देखने का कौशल। मेरा विश्वास है कि जब तक ऐसी जुगाडू समझ मेरे विज्ञान के पीछे न होगी, मैं जो कुछ सीखूंगा वह एक संभव मिथक से अधिक कुछ न होगा। शायद यह अरस्तूवादी ज्ञान जैसा ही कुछ-कुछ होगा, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं, ऐसा मेरा सोच है। वास्तव में तो यह और भी कम तार्किक होगा क्योंकि अरस्तू ने तो कम-से-कम हर नुक्ते पर उठ रही आपत्ति का अंदेशा लगाकर अपने तर्क सोचे थे, प्रस्तुत किए थे। इन दिनों ऐसे तर्क पाठ्यपुस्तकों के रास्ते हमारी समझ में बेधड़क प्रवेश करते हैं। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि विज्ञान में हमें ऐसी शिक्षा की आवभगत करना चाहिए जो प्रमाण की प्रकृति पर अधिक बल देती हो। प्रमाण की प्रकृति केवल तार्किक नहीं है; यह मुख्यतः प्रयोगात्मक है। लेकिन इसके मायने यह नहीं कि तर्क को प्रयोग से अलग कर दिया जाए। जो बात तर्क से साबित होती है उसे प्रयोग के आधार पर सिद्ध होने वाली बात से तो जुदा कर ही नहीं सकते। कुल जमा मसला यह है कि पाठ्यपुस्तकों में अवधारणाएं जिस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं उन्हें उसी रूप में प्रयोगों व अवलोकनों के जरिए शत-प्रतिशत हासिल नहीं किया जा सकता। हां, हो सकता है कि 70 फीसदी बार हमारे अवलोकन उसी के इर्द-गिर्द मंडराएं जो किताबों में सिद्धांत रूप में दिया गया है। बाकी तीस फीसदी? उसे हम प्रयोगात्मक त्रुटि मान कर अपने सिद्धांतरूपी जवाब की सुरक्षा कर सकते हैं, बशर्ते जवाब हमें पता हों कि उन तीस फीसदी अलग परिणामों के पीछे कारण क्या हैं।

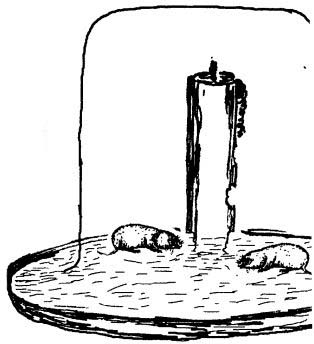

मैं स्वयं उस प्रसिद्ध प्रयोग में शामिल था जिससे बहुत-से स्कूली बच्चे वाकिफ हैं। एक तश्तरी के बीचोंबीच जलती हुई मोमबत्ती खड़ी कर उस तश्तरी में पानी भरा जाता है। फिर संभल-संभल कर उस जलती हुई शमा को एक गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल से ढंक दिया जाता है। कुछ देर बाद गिलास के अन्दर पानी का स्तर ऊपर उठने लगता है। आयतन में हुए इस बदलाव को मापा जाता है और पाया जाता है कि यह 15-20 प्रतिशत है।

मोमबत्ती, ऑक्सीजन और चूहे

इस प्रयोग के संदर्भ में कहा यह जाता है कि गिलास के अन्दर की हवा की ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म करने के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। अगर पदार्थ की संरचना के बारे में मात्रात्मक रूप में कुछ कहने को कहा जाए तो ज्यादातर शिक्षित लोगों को दो ही बातें पक्के तौर पर मालूम होती हैं - कि पानी की संरचना है H2O और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 20 प्रतिशत होती है। यदि ऑक्सीजन के अन्य गुणों व प्रतिशत के संदर्भ में हम कुछ और नहीं भी जानें तो भी हमें पता होता है कि हवा में 20 प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। यही पढ़ाया जाता है, और यहां तक यह है भी सच। इसलिए यह तथ्य कई अन्य पढ़ाए जाने वाले तथ्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है! पर यह तथ्य ( हवा में 20% ऑक्सीजन ) ऊपर के प्रयोग द्वारा कतई प्रमाणित नहीं होता!

एक वैज्ञानिक तथ्य और उससे जांचने के लिए किए जा रहे प्रयोग के बीच की इस विसंगति को हमने कई प्रयोगों के जरिए दर्शाया। पर इसे प्रकाशित करने पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की। आखिर कक्षाओं में 100 सालों से चले आ रहे एक प्रायोगिक प्रदर्शन को झुठलाया कैसे जा सकता है? परन्तु वे गलत थे। हालांकि मुझे यह कहते हुए दुख होता है, लेकिन हकीकत यही है कि वे गलत थे। पानी का चढ़ना सिर्फ ऑक्सीजन के दहन पर ही निर्भर नहीं करता। पहली हकीकत तो यही है कि जब मोमबत्ती बुझ जाती है तब भी वहां ऑक्सीजन आधी बची पड़ी होती है। वो इसलिए क्योंकि यहां दरअसल दहन की दर मायने रखती है। हवा में जब आठ फीसदी ऑक्सीजन रह जाती है तो अक्सर मोमबती की लौ बुझ जाती है। बहरहाल पानी फिर भी 20 फीसदी ही चढ़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के स्तर का चढ़ना कई-एक बातों पर निर्भर करता है जिसमें से प्रमुख असर है हवा के गर्म होकर फैलने का।

प्राथमिक शिक्षा के लिए इस प्रयोग पर काम करने वाली टीम ने उस मर्तबान में, जिसमें जलती हुई मोमबत्ती बुझ चुकी थी, सफेद चूहे घुसा दिए। चूहों को उसमें कोई परेशानी नहीं हुई और वे मस्ती से बुझे मोम को कुतरने में लगे रहे। अब शास्त्रीय सिद्धांतों के हिसाब से तो, मैं समझता हूं, यह सिद्ध होता है कि चूहे ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के लिए इस प्रयोग पर काम करने वाली टीम ने उस मर्तबान में, जिसमें जलती हुई मोमबत्ती बुझ चुकी थी, सफेद चूहे घुसा दिए। चूहों को उसमें कोई परेशानी नहीं हुई और वे मस्ती से बुझे मोम को कुतरने में लगे रहे। अब शास्त्रीय सिद्धांतों के हिसाब से तो, मैं समझता हूं, यह सिद्ध होता है कि चूहे ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं।

इससे मिलने वाली सीख एकदम साफ है। लोगों ने यह प्रयोग इसलिए नहीं किया कि यह एक खरा प्रयोग था, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह करना होता था। एक तरफ ये पेचीदगियां हैं, और वैसे कितना आसान-सा लगना है यह प्रयोग। लेकिन जिस व्यक्ति ने आज से सौ साल पहले यह प्रयोग खोजा ( मैं नहीं जानता कि वह कौन था ), उसने शायद बहुत से गैसों से संबंधित प्रयोगों के आधार पर किया होगा इसे। इसे करते हुए उसने शायद उन सब बातों के बारे में सोचा होगा जो इस प्रयोग को सही ढंग से करने के लिए जरूरी है। परन्तु समय के साथ उन बारीकियों और सावधानियों के गुम हो जाने से उस प्रयोग का कोई अर्थ ही नहीं बचा।

प्रयोग करने वाले किसी शख्स ने अपने आप से यह सवाल नहीं किया कि क्या सारी ऑक्सीजन खप गई? यह जानने के लिए क्या करना होगा? जैसे ही आप यह जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहली बात यही समझ में आती है कि सारी ऑक्सीजन खर्च नहीं हुई। दूसरे, आप और किस-किस तरह से प्रयोग करके देख सकते हो? यदि यह प्रयोग चिकनी मिट्टी की सतह पर किया जाए तो पानी मामूली-सा ही चढ़ता है क्योंकि चिकनी मिट्टी अपने ऊपर औंधे रखे बर्तन को अच्छी तरह से बंद कर देती है। कुल जमा बात यह है कि अगर हम अपने अवलोकनों के प्रति ईमानदार हैं तो जानेंगे कि इस छोटे आसान-से तजुर्बे को समझना भी काफी टेढ़ी खीर है। हां, अपनी स्मृति पर जरूर हम यह बोझा लाद सकते हैं कि जब इम्तहान हो और सवाल हो कि, “हवा में ... प्रतिशत ऑक्सीजन होती है।( 2, 20, 100 ? )” तो झट से बीच वाले आंकड़े पर टिक लगा दें यानी जवाब एकदम सही और आप चल दिए हार्वर्ड जैसी किसी बढ़िया-सी यूनिवर्सिटी की तरफ। यह उपहास ज़रूर है लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सच में कोई भी प्रयोग इतना आसान नहीं होता। बहुत ही मुश्किल और जटिल होता है किसी भी प्रयोग को ठीक से करना।

जब मैं स्कूल में था तो दर्शन शास्त्रियों को कहते सुनता कि प्रयोग और सिद्धांत का मुकाबला हो तो पायेंगे कि प्रयोग का पलड़ा ही भारी रहता है। मैं एक सामान्य सिद्धांत के रूप में इसमें विश्वास रखता हूँ। इसमें विश्वास न करना विश्वासघात होगा। लेकिन मैं इस सच्चाई से भी वाकिफ हूं कि भौतिकी ही नहीं, तमाम अन्य विषयों में भी ऐसे प्रयोग सदैव मिल जाते हैं जो संबंधित सिद्धांत पर सवाल खड़े कर देते हैं, पर फिर भी सिद्धांत खरा उतरता है। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने प्रयोग का कबाड़ा कर दिया। प्रयोग ठीक से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम तकरीबन हर प्रयोग में कुछ-न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। प्रयोग जमाना, उसे ठीक से करना बड़ा ही कठिन कार्य है। मोमबत्ती वाला प्रयोग तो इस तरह के प्रयोग की ओर एक इशारा भर है। दुनिया हमारे सामने एक सुलझी-सुलझाई कड़ी की तरह पेश नहीं आतीः बल्कि वह एक ऐसी वास्तविक दुनिया की भांति मिलती है। जिसमें शॉर्ट-सर्किट होते हैं, हवा दरारों से अन्दर घुस आती है, मोमबत्तियां ऐसी कि फकत आधी ऑक्सीजन को ही जला पाएं, वगैरह, वगैरह। यानी हालात ऐसे जो हमारी शर्तों में तो थे ही नहीं। तो? हम चले चलते हैं और जारी रखते हैं एक प्रयोग के साथ अपनी मशक्कत, बार-बार करते हैं उसे। तब तक कि वह वाकई अच्छे से न हो जाए, तब तक कि पूरी तरह से उसका विश्लेषण न हो जाए। प्रयोगों में इस कदर की भागीदारी मोमबत्ती वाले या माइक्रोस्कोपीय अवलोकन जैसे सादे प्रयोगों में तो सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन यह सब किताबों से कतई नहीं हो सकता, किसी भी पीढ़ी के लिए नहीं। यहां तक कि मोमबत्ती वाले तजुर्बे को लेकर जो कुछ मैंने यहां कहा है उसे भी किताबों में लिखा तो जा सकता है, और फिर भी वह बेअसर साबित हो सकता है। मुझे पता नहीं किसी भी बात का पूरी तरह से असर पड़ सकता है या नहीं, लेकिन इतना तो मैं काफी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर बात बन सकती है तो वह किसी भी चीज़ में रूबरू भागीदारी से ही संभव है।

फिलिप मॉरिसन - जन्म (1915) प्रख्यात भौतिकशास्त्री। अमेरिका से प्रकाशित विज्ञान पत्रिका ‘साइंटिफिक अमेरिकन' में नियमित स्तंभ लिखते हैं।

प्रसिद्ध किताब ‘पावर्स ऑफ 10' के लेखक; इस किताब पर बनी फिल्म भी काफी पसंद की गई। यह लेख ‘साइंस एंड कन्टेम्पररी सोसायटी' नाम की किताब में उनके द्वारा लिखे गए लेख 'साइंस, एजुकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ मेनकाइंड' का एक हिस्सा है।

यह-किताब पाएको पब्लिशिंग हाउस, एरनाकुलम ने 1967 में प्रकाशित की थी।

मूल लेख अंग्रेज़ी में; अनुवादः मनोहर जोतानी - अनुवाद के काम में स्वतंत्र रूप से सक्रिय, भोपाल में रहते हैं।