रिचर्ड ईर

संपादन व रूपांतरण - गौतम पांडेय

पिछले अंक में हमने रिचर्ड ईटन का एक लेख दिया था जिसमें भारत में इस्लाम के फैलने से संबंधित प्रचलित विचारों की समीक्षा थी।

प्रस्तुत लेख में ईटन पूर्वी बंगाल में इस्लाम के प्रसार को वहां 17वीं शताब्दी से हो रहे व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों के जीवन-यापन और रहन-सहन में जब मूलभूत परिवर्तन होते हैं, वे ही धार्मिक विचारों में परिवर्तन के भी संदर्भ स्थापित करते हैं।

मुगल सरकार और कृषि व्यवस्था

अकबर के समय से ही मुगलों ने हिन्दुस्तानियों को अपनी राजनैतिक व्यवस्था में दो स्तर पर जोड़ने की कोशिश की। शीर्ष पर तो उन्होंने मुसलमान व गैर-मुसलमान दोनों तरह के नायकों (Chieftains) को शाही सेवा में जोड़ा जिससे उनके राज्य के संभावी दुश्मन आज्ञाकारी सेवकों के रूप में तब्दील हो गए। साथ ही उन्होंने जंगल की ज़मीनों को खेती के लायक बनाकर व जंगलों में रहने वाले खानाबदोश लोगों को स्थाई रूप से कृषक बनाकर अपने राज्य के कृषि आधार और सम्पत्ति को बढ़ाने की भी कोशिश की। 18वीं सदी का एक राजस्व संबंधी दस्तावेज़ बताता है किः

"शाहजहां (1627-58) के काल से ही परंपरागत रूप से लकड़हारे व हरवाहे सेना के साथ चलते थे जिससे

खेती के लायक बन जाने के बाद वह स जुमीन की उपज का इस्तेमाल मजिद के खर्चे तथा अपनी, अपने वंशजों व आश्रितों की देखभाल पर करेंगे। साथ ही वे इस शक्तिशाली सामान्य की सलामती की दुआ भी करते रहेंगे।

औरंगजेब की मुहर के साथ चटगांव से प्राप्त एक सनद, सन् 1666

कि जंगलों की सफाई कर खेती की जा सके।... ऐसा एक सामान्य आदेश था कि जो कोई भी जंगल काटकर खेत तैयार करेगा वो उस ज़मीन का जमींदार होगा।... इन जमींदारों को सरकार की तरफ से हल भी दिए जाते थे जिनकी कीमत दो-तीन सालों में वापस ले ली जाती थी। इस तरह के अच्छे व्यवहार से रियाया व किसानों को आकर्षित किया जाता था ताकि वे दूसरे सूबों से वहां आकर बसें और खेत तैयार करें।'' (हकीकत-ए-सुबा बिहार - 1765)

अगर ऐसी नीति थी तो बंगाल में ये कैसे लागू हो रही थी? पश्चिमी व उत्तर-पश्चिमी बंगाल में प्राचीन काल से बसे हुए ज्यादातर किसान हिन्दू थे। वहां मुगल पुराने ज़मीदारों और कायस्थों के जरिए पुरानी दर पर ही लगान लेते रहे। लेकिन पूर्व और दक्षिण के जंगली व दलदली इलाकों में इन्होंने स्थानीय प्रभावशाली लोगों को केन्द्र बनाकर किसानों की बस्ती बसाने को बढ़ावा दिया। किसी के प्रभावशाली होने का आधार ज्यादातर धार्मिक होता था क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहती थी जो स्थाई और भरोसेमंद संस्थाओं से जुड़े हों। स्थानीय स्तर पर मस्जिद व दरगाह मुगल हुकुमत की सबसे बुनियादी इकाई बनी।

ग्रामीण बंगाली समाज में मस्जिदों की भूमिका

पूर्वी बंगाल के गांव' शेष भारत के गांवों की तरह एक सघन बस्ती के रूप में नहीं थे। घर नदी-धाराओं के किनारे ऊंचे भाग में कतारों में बसे थे या फिर दूर-दूर बिखरे हुए थे। ऐसे में समाज को संगठित बनाए रखना खासा मुश्किल हो जाता है। इस संदर्भ में रेल्फ निकोलस कहते हैं:

"किसी भी सीमांत प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना एक विषम समस्या है। निचले डेल्टा के लोग अपनी अक्खड और स्वतंत्र प्रकृति के लिए प्रसिद्ध हैं और जमीन पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए लाठी का प्रयोग आम बात है।... ऐसा प्रतीत होता है कि इस अराजक सीमांत समाज को वैष्णव धर्म और इस्लाम की धार्मिक संस्थाओं ने हुकूमत के बिंदु प्रदान किए। वैष्णवों में इसे मण्डली कहते थे जो एक गोसांई के इर्द-गिर्द बने।”

मुसलमानों में ये किसी मुल्ला या पीर के इर्द-गिर्द बने मिल्लत थे। एक मिल्लत के लोग त्यौहारों में मिलते हैं, साथ नमाज़ पढ़कर, भोजन करते हैं; व एक दूसरे की शादी गमी आदि में भाग लेते हैं। मुल्ला इस समूह को नेतृत्व प्रदान करता है और उसे उस मिल्लत के सभी परिवार मासिक चंदा देते हैं।

आज के ग्रामीण बंगाली समाज में भी मस्जिदों की सामाजिक महत्ता शायद उस समय की ही देन है जब पीर या मुल्ला या मस्जिद या मज़ार एक सत्ता के रूप में उभरे और जिनके इर्द गिर्द नए किसान समुदाय आश्रितों के रूप में जुड़े। ये लोग इन धार्मिक नेताओं या संस्थाओं से न केवल आराधकों के रूप में जुड़े, बल्कि उनकी ज़मीनों पर खेती भी करते थे। इनमें से अधिकांश पहले हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के बाहर मछली पकड़ने का काम या झूम खेती करते थे।

इस तरह बंगाल में इस्लामीकरण मुगलकाल में वहां के कृषि विस्तार के कारण हुए सामान्य परिवर्तनों का केवल एक पहलू था। इस प्रक्रिया का अध्ययन हम डेल्टा के पूर्वी किनारे पर स्थित दो जिलों चटगांव और सिल्हूट से प्राप्त कुछ खास फारसी दस्तावेजों की जांच के आधार पर कर सकते हैं।

चटगांव के ग्रामीण इलाकों में मस्जिदों व मज़ारों का विकास (1666-1760)

13वीं सदी में बसा चटगांव शहर 1666 में मुगलों के अधीन हुआ। मुगल अधिकार के समय यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था और वहां के निवासी अस्थाई झूम खेती करते थे।

अबुल फज़ल के अनुसार चटगांव के अंदरुनी इलाकों के लोग गहरे रंग के थे और उनका धर्म न हिन्दू था, न । इस्लाम। इनमें भाई-बहनों में आपस में शादी होती थी। साधू महात्मा इनके लिए ज्ञान के भंडार थे और वहां के लोग उन्हें ‘वली' का दर्जा देते थे और उनके कहे अनुसार चलते थे। इस तरह इस क्षेत्र में इस्लामीकरण उन लोगों का नहीं हुआ जो हिन्दू थे बल्कि उनका हुआ जिनका कोई खास धर्म नहीं था। यहां के लोगों में धार्मिक लोगों या ‘वली' के कहे अनुसार चलने की प्रवृत्ति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि चटगांव के इन जंगलों में इस्लामी सभ्यता के शुरू के नुमाइंदे कृषि विस्तार से जुड़े ऐसे अगुआ थे जिन्हें यहां के लोगों ने ‘वली' करार दिया गया था।

चटगांव की इस मुगल विजय में 6500 सैनिकों के अलावा हिन्दू व्यापारी और बाबू भी थे। इनमें से ज्यादातर सैनिकों को इस सीमांत प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए रहना पड़ा। इन्हें इनकी सैनिक सेवा के बदले कर-मुक्त जमीनों के टुकड़े दिए गए जिस पर वे खेती कर या करवा सकते थे। बाद में चलकर इन्हीं सैनिकों के वंशज यहां के जमींदार या मुखिया कहलाए जाने लगे। इन्होंने खुद कृषि विस्तार का काम नहीं उठाया, बल्कि अन्य उद्यमी लोगों को यह काम करने की अनुमति दी।

मुगल विजय के पश्चात चटगांव के अंदरुनी इलाकों में काफी संख्या में मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण हुआ। 1770 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट से पता चलता है कि इस इलाके की सबसे अच्छी जमीनों के दो-तिहाई हिस्से धार्मिक अनुदान के रूप में 1666 के बाद दिए गए थे।

प्राप्त मुगल सनदों से पता चलता है कि इनके ज़रिए व्यापक रूप से जंगलों की जमीन का हस्तांतरण मस्जिद व मज़ारों के संरक्षक धार्मिक भद्रपुरुषों के पक्ष में हुआ। ये संस्थाओं को दिए जान वाले वक्फ अनुदान नहीं थे बल्कि संस्थाओं के संरक्षकों व उनके वंशजों को दिए गए थे जो व्यक्तिगत रूप से उस ज़मीन के मालिक बन गए।

इन सबका असर यह हुआ कि जंगल कटे और खेत बने जिनमें धान की खेती होने लगी और स्थानीय निवासी स्थाई कृषक बन गए। इस तरह ये स्थानीय लोग नए आए भद्रपुरुषों पर आर्थिक और धार्मिक रूप से आश्रित बन गए।

1666 से 1760 के बीच जंगल की ज़मीनों के लिए 288 कर-मुक्त अनुदानों की जानकारी मिलती है। ये मस्जिदों में दरगाहों के ट्रस्टी, मुस्लिम संत एवं हिन्दू मंदिरों के ट्रस्टी व ब्राह्मणों को दिए जाते थे। लेकिन कुल संख्या में से 262 अनुदान यानी 91 प्रतिशत मुस्लिमों को दिए गए थे। इसी तरह कुल 11,195.4 एकड़ जंगली जमीन यानी कुल जमीन का 87 प्रतिशत मुस्लिमों को मिला। सबसे अधिक अनुदान गांव की मस्जिदों के नाम दिए गए थे। ये मस्जिद मिट्टी, बांस, घास-फूस आदि की बनी होती थीं।

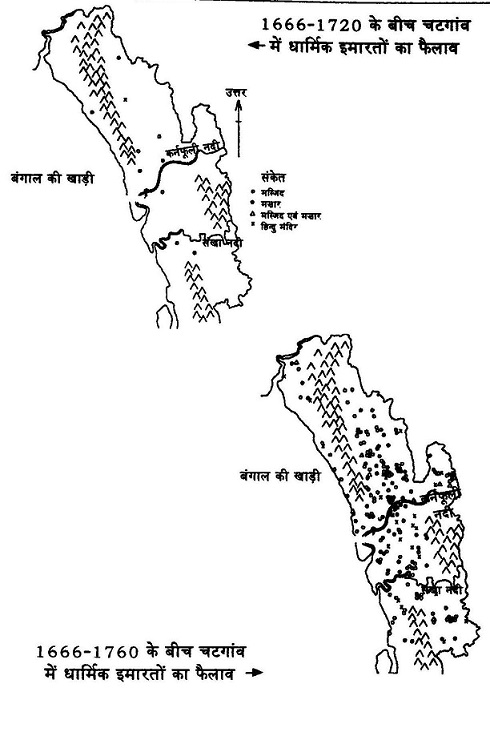

साथ दिए गए मानचित्रों से यह पता चलता है कि चटगांव शहर के पास मस्जिदों, दरगाहों और हिन्दू मंदिरों का फैलाव कितनी तेजी से हुआ। इन मानचित्रों से खेती के विस्तार का भी आभास मिलता है।

इन सनदों ने यहां की सामाजिक व्यवस्था को किस तरह आगे बढ़ाया होगा इसकी एक झलक है 2 अक्टूबर 1666 को चटगांव में जारी की गई एक सनदः “शाह जैनुले आबिदीन ने यह बताया है कि उन पर काफी लोग आश्रित हैं और उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई है जहां बड़ी संख्या में वहां के निवासी एवं फकीर आते-जाते हैं। लेकिन मस्जिद के रख-रखाव के लिए साधन नहीं होने के कारण वो चाहते हैं कि शासन उन्हें कुछ ज़मीन प्रदान करे।'

“शाह जैनुले आबिदीन ने यह बताया है कि उन पर काफी लोग आश्रित हैं और उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई है जहां बड़ी संख्या में वहां के निवासी एवं फकीर आते-जाते हैं। लेकिन मस्जिद के रख-रखाव के लिए साधन नहीं होने के कारण वो चाहते हैं कि शासन उन्हें कुछ ज़मीन प्रदान करे।'

"उन्हें 166.4 एकड़ जंगल जमीन उस मस्जिद के रख-रखाव व उपरोक्त व्यक्तियों के जीवन-यापन के लिए दान में दी गई। खेती के लायक बन जाने के बाद इस जमीन की उपज से वे अपना, अपने आश्रितों वे वंशजों तथा मस्जिद का भी रख-रखाव करेंगे। साथ ही वे इस शक्तिशाली साम्राज्य की सलामती के लिए दुआ भी करते रहेंगे। उन्हें या उनके वंशजों को इस ज़मीन पर कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा।"

इन अनुदानों, सनदों को देने के पीछे आर्थिक उद्देश्य साम्राज्य का कृषि आधार बढ़ाना ही था जो कि इनकी भाषा से पता चलता है। और इनका धार्मिक उद्देश्य था देहाती इलाकों में इस्लामी धार्मिकता का प्रसार।

राजनैतिक रूप से इन अनुदानों का उद्देश्य इस सीमांत क्षेत्र में मुगल आधिपत्य की जड़ मज़बूत करना था। ऊपर वर्णित 1666 की सनद अनुदान प्राप्तकर्ता से यह आशा करती थी कि वह “लगन से सरकार की सलामती की दुआ करेगा।"

इनके अलावा राज्य का ध्यान ‘अनुदानी के आश्रितों' की वफादारी जीतने पर भी रहता था। जिसे अनुदान मिलता था उसके आश्रित जमीन साफ करने व संस्था की स्थापना करने में मदद करते थे और उसकी जमीन पर खेती भी करते थे। अतः वे उस पीर या मुल्ला के स्थाई आश्रित बन जाते थे। कुछ दस्तावेजों में तो साफ-साफ लिखा है कि यह अनुदान फल-फलां संत के अनुयायियों व वंशजों के जीवनयापन के लिए है। कुल मिलाकर इस सीमांत क्षेत्र में सरकार ने मस्जिदों व दरगाहों को सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र स्वीकार कर लिया था और उन्हें अपने पर आश्रित बनाना चाहा था, जिस प्रकार उन संस्थाओं ने कृषकों को अपना आश्रित बनाया हुआ था।

कृषि विस्तार और चटगांव में धार्मिक भजनों का उत्थान

मस्जिदों व दरगाहों की इस तरह सहायता कर चटगांव के मुगल शासक सीधे गांव के स्तर की राजनैतिक व्यवस्था तक पहुंच गए थे। आखिर उसी स्तर पर ऐसे लोग मिल सकते थे जो जंगलों की सफाई कर खेती बढ़ा सकते थे। 1798 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस बुखानन द्वारा किए  गए सर्वे से यह पता लग पाया कि जंगल साफ करने का काम कैसे हो पाता था। वह बताता है, “सबसे पहले कोई दीवान या फौजदार जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी अविकसित क्षेत्र को अपने नाम करवा लेता था। फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ साधन होते थे उससे उस जमीन के किसी हिस्से के पट्टे के लिए आवेदन करता था। एक बार पट्टा मिल जाने के बाद वह व्यक्ति उस ज़मीन पर जंगल साफ कराने का काम शुरू करता था। लेकिन इसमें पैसे आदि से उसकी सहायता उस जमीन का वास्तविक मालिक या ज़मींदार ही करता था। जंगल कटने से लेकर खेती ढंग से शुरू करने में तीन से चार साल तक लग जाते थे।” इससे यह पता चलता है कि जमीन साफ करने का काम शासन की पहल पर न होकर किसी स्थानीय उद्यमी व्यक्ति की पहल पर होता था। दूसरे, इस पूरे काम में ज़मींदार या ज़मीन के वास्तविक मालिक द्वारा मजदूरों आदि के लिए दिया गया एडवांस पैसा काफी महत्वपूर्ण होता था। तीसरे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि वह अविकसित जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे मज़दूरों में बांट देता था।

गए सर्वे से यह पता लग पाया कि जंगल साफ करने का काम कैसे हो पाता था। वह बताता है, “सबसे पहले कोई दीवान या फौजदार जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी अविकसित क्षेत्र को अपने नाम करवा लेता था। फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ साधन होते थे उससे उस जमीन के किसी हिस्से के पट्टे के लिए आवेदन करता था। एक बार पट्टा मिल जाने के बाद वह व्यक्ति उस ज़मीन पर जंगल साफ कराने का काम शुरू करता था। लेकिन इसमें पैसे आदि से उसकी सहायता उस जमीन का वास्तविक मालिक या ज़मींदार ही करता था। जंगल कटने से लेकर खेती ढंग से शुरू करने में तीन से चार साल तक लग जाते थे।” इससे यह पता चलता है कि जमीन साफ करने का काम शासन की पहल पर न होकर किसी स्थानीय उद्यमी व्यक्ति की पहल पर होता था। दूसरे, इस पूरे काम में ज़मींदार या ज़मीन के वास्तविक मालिक द्वारा मजदूरों आदि के लिए दिया गया एडवांस पैसा काफी महत्वपूर्ण होता था। तीसरे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि वह अविकसित जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे मज़दूरों में बांट देता था।

बुखानन की दी गई इस जानकारी को अगर हम 18वीं सदी की शुरू की जानकारियों से मिलाकर देखें तो काफी बातें समझ में आती हैं। बुखानन का “स्थानीय उद्यमी व्यक्ति' शायद मुगल सनदों में वर्णित वो व्यक्ति होता था जिसे खेत तैयार करने संबंधित काम की जिम्मेवारी सौंपी जाती थी।

यह तय है कि इन लोगों ने यहां के जंगलों को धान के खेतों में तब्दील करने में तथा इस्लामी या मुगल संस्कृति को स्थानीय जंगली कबीलों या मूल निवासियों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने एक तरफ तो स्थानीय जमींदारों से जंगल साफ करने के अधिकार प्राप्त किए और दूसरी तरफ स्थानीय मजदूरों को बटाईदार बनाया। शायद इन्हीं बटाईदारों को बुखानन पट्टाधारी किसान कहता है और मुगल सनद इन्हें आश्रित कहते हैं। और आखिर में बुखानन और फारसी दस्तावेज़ों के अनुसार स्थानीय व्यवस्था में सबके ऊपर थे ज़मींदार या जमीनों के वास्तविक मालिक जिससे वो उद्यमी व्यक्ति जमीन का अधिकार लेता था।

बुखानन के वर्णन के अनुसार 1798 तक चटगांव के उपरी हिस्सों में इस्लामीकरण या कृषकीकरण कुछ ज्यादा नहीं हो पाया था क्योंकि वह उत्तरी चटगांव की सीताकुण्ड पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासियों का विवरण देता है जो झूम खेती करते थे।

लेकिन जहां एक तरफ चटगांव के पहाड़ी इलाकों में स्थाई कृषि नहीं पहुंच पाई थी वहीं निचले क्षेत्रों में बुखानन के अनुसार लहलहाते खेतों ने प्राकृतिक जंगलों का स्थान ले लिया था। बुखानने यह भी बताता है कि ज्यादातर नए जुते हुए खेत हिन्दुओं के थे। हिन्दू, न्यायालयों या कलेक्टर के दफ्तर में अधिकारी हुआ करते थे और इस तरह मुसलमानों से ज्यादा पैसे वाले थे। लेकिन चटगांव सूबे में जनसंख्या ज्यादा मुसलमानों की ही थी।"

संक्षेप में कहें तो चटगांव में 1798 में भू-अधिकार व्यवस्था तीन स्तर की थी। सबसे ऊपर थे ज़मींदार जो मुख्यतः हिन्दू थे। ये राजाओं की तरह शहरों में रहते थे और उन्हें जंगल साफ करने के वास्तविक काम से कोई लगाव नहीं था। उसके बाद वे लोग जिन्हें बुखानने स्थानीय प्रभावशाली लोग कहता है। ये ज़मींदार से पट्टे पर जंगल की जमीन लेते थे व मज़दूरों का इंतज़ाम कर उसे साफ कराते थे। ये या तो किसी धार्मिक समुदाय के लोग हो सकते थे या छोटे जमींदार जो कर-मुक्त जमीन प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाते थे। यह वर्ग ज्यादातर मुसलमान होता था और काफी उद्यमी भी होता था। सबसे आखिर में था मजदूरों का समूह जो चार वर्ष तक जंगल साफ करने व खेत तैयार करने के बाद उसमें खेती करते थे। यहां यह ध्यान देने की बात है कि बुखानन ने जंगलों में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा था जो शिव की पूजा करते थे। जबकि इन खेतिहरों को मुसलमान बताता है। इससे यह पता चलता है कि चटगांव के इन निचले खेती के इलाकों में कृषि का फैलाव और इस्लामीकरण साथ-साथ ही हो रहे थे।

अनुदान पाने के तरीके

तीन प्रत्यक्ष तरीके दिखाई देते हैं जिससे धार्मिक भद्रपुरुषों (Religious Gentry) ने जमीन पर अधिकार प्राप्त किए थे। ये थे दान, खरीदी और कृषि विस्तार। पहला तरीका तो वही था जिसे बुखानन ने 18वीं सदी के आखिर में देखा था जब कोई व्यक्ति किसी जमीन पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए किसी वैध अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करता था। मुगले दस्तावेजों में ये सरदार, चौधरी या ज्यादातर ज़मींदार के नाम से वर्णित थे। इनमें जो मुसलमान थे वे संभवतः उन सैनिकों के वंशज थे, जो 1666 के अभियान के समय चटगांव आए थे। और हिन्दू उन किरानियों या बाबुओं के वंशज थे जो सेना के साथ आए थे; और जो बुखानन के अनुसार सरकारी अधिकारियों तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल नई जमीनें अपने नाम कराने में करते थे।

किसी आवेदक को जंगल साफ कर मस्जिद या दरगाह बनाने की आज्ञा देकर जमींदार इन आवेदकों के संरक्षक बन जाते थे। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि इस समय यानी 18वीं सदी के मध्य में इस संरक्षण की व्यवस्था में साम्प्रदायिक रंग नहीं था - कई हिन्दू चौधरी मस्जिदों के संरक्षक थे तो कई मुसलमान चौधरी मंदिरों के। काफी पहले यानी सन् 1705 में औरंगजेब के शासन काल के अंत में फटिकचारी थाना के एक ठाकुर चंद ने 17.5 एकड़ जंगली जमीन एक स्थानीय काजी को मस्जिद बनाने व उसके रख-रखाव के लिए दी थी। इसके विपरीत रंगुनिया थाने के एक मुस्लिम चौधरी मीर इब्राहीम ने 3.2 एकड़ ज़मीन एक मुकुंदराम को देवोत्तर के रूप में एक मंदिर की व्यवस्था के लिए दी थी।

दान प्राप्त करने का तरीका यह होता था कि कोई मुस्लिम कृषि विस्तारक स्थानीय जमींदार से मस्जिद या दरगाह बनाने के लिए जंगल की कुछ ज़मीन प्राप्त करता था। ज़मींदार उसे एक दस्तावेज़ देता था कि फलां जंगल जमीन उसे दान में दी। उसके बाद वह व्यक्ति उस दस्तावेज़ को मुगल अधिकारियों के पास इस औपचारिक अनुरोध के साथ ले जाता था कि उस जंगल जमीन पर, जिसे वह मस्जिद या दरगाह के रख-रखाव के लिए खेती में इस्तेमाल करना चाहता है या कर रहा है, उसके अधिकार को कानूनी मान्यता मिल जाए।

जांच-पड़ताल करने के बाद चटगांव के राजस्व अधिकारी एक सनद जारी करते थे, जिस पर चटगांव सरकार के मुख्य लगान अधिकारी या आमिल के दस्तखत होते थे और वर्तमान मुगल शासक की मुहर। इस सनद द्वारा आवेदक को उस संस्था तथा उससे जुड़ी जमीन पर न्यासित्व (तौलियात) को सरकारी मान्यता मिल जाती थी। इस प्रकार से आवेदक उस जमीन का कानूनी मालिक भी हो जाता था तथा उसकी फसल का उपभोग संस्था की सहायता के अलावा खुद के लिए भी करने का अधिकार उसे मिल जाता था। वास्तव में स्थानीय ज़मींदार, कृषि विस्तारकों या शेखों को अपनी जंगली जमीन दान में देकर संरक्षण की पुरानी भारतीय परंपरा का ही पालन कर रहे थे। बौद्ध, जैन व हिन्दू संदर्भो में मठों व ब्राह्मणवादी संस्थाओं को ज़मीन दान देकर ही धार्मिक महत्व प्राप्त होता था। यह परंपरा दानकर्ताओं और दान प्राप्त करने वाले संरक्षकों के बीच सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करती थी।

कुछ धार्मिक भद्रपुरुषों ने इन अविकसित जंगलों पर जमींदारों से खरीद कर भी अधिकार हासिल किए थे। लेकिन ऐसी अवस्था में दानकर्ता व दान प्राप्तकर्ता के बीच वो सांस्कृतिक संबंध नहीं बन पाते थे जो संरक्षण के परंपरागत हिन्दुस्तानी तरीकों में बनते थे।

अनुदानियों में जमीन अधिग्रहण का तीसरा और सबसे प्रचलित तरीका था उन जंगलों को साफ करना जिस पर कोई जमींदार अपना दावा नहीं करता था। ऐसे मामलों में जमीन दान में या खरीद कर नहीं ली जाती थी बल्कि कोई एक नेता या कृषि विस्तारक उन क्षेत्रों में जंगल साफ कर बस्ती बसाता था तथा उन ज़मीनों पर जंगले साफ करने के अधिकार (जंगल-बरीमऊरुथी) के तौर पर कर-मुक्ति का दावा करता था। उदाहरण स्वरूप मुहम्मद सादिक ने 1722 में मुगल अधिकारियों को सूचना दी कि उसने व उसके आश्रितों ने रौजाना थाना के अंतर्गत आने वाले जंगल में 57.6 एकड़ जमीन साफ की है तथा वहां एक मस्जिद भी बनाई है। सादिक ने उस जमीन पर जंगल काटने पर मिले अधिकार का दावा किया और मुगल अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसके दावे की पुष्टि की जाए जिससे उसके आश्रितों का जीवन-यापन हो सके। इस तरह किसी बड़े जमींदार की अनुपस्थिति में सादिक खुद उस ज़मीन का ज़मींदार बन गया।

संत से ज़मींदार, ज़मींदार से संत

इन कृषि विस्तारक धार्मिक भद्रजनों की धार्मिक पहचान क्या थी? कुछ स्थानीय संतों को मुसलमान संत का जामा पहना दिया गया था, धार्मिक मुसलमानों को सूफी संत का दर्जा दिया गया और कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी उत्पत्ति मध्यपूर्व में हुई है। इनमें से कुछ संत या बाबा स्थानीय थे जिनकी आराधना चटगांव क्षेत्र के निवासी मुसलमानों के आने के पहले से करते आ रहे थे। उदाहरण के लिए 1723 और 1733 में 25.6 एकड़ जमीन एक स्थानीय ‘दरवेश' काली शाह की दरगाह और उस पर आश्रितों को दी गई थी। काली शाह का नाम उन्हें देवी काली से जोड़ता है। 1725 में बाओलखानी थाना के चरनदीप में किसी ‘जंगल पीर' के सम्मान में बनी एक मज़ोर का पता चलता है। इनके नाम से पता चलता है कि वे जंगल में रहते थे। अनुदानों के माध्यम से चटगांव के ये स्थानीय पीर या संत मुगल साम्राज्य की धार्मिक-राजनैतिक व्यवस्था या दिल्ली में बादशाह के महल से निकलने वाले संरक्षण का हिस्सा बन जाते थे। फिर भी मस्जिदों व मज़ारों से उनका संबंध उन्हें इस्लामी संस्कृति के नुमाइंदे के रूप में बनाए रखता था।

संक्षेप में कहें तो चटगांव के इन जंगलों में रहने वाले लोगों में चमत्कारी संतों की शिक्षाओं को मानने की इसी प्रवृत्ति ने किसी बाहरी व्यक्ति को भी संत बनने और जनता से मान्यता प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं होने दी होगी। बाद में चलकर इन बाहरी या विदेशी संतों की चमत्कारिक बातें बेहद आम हो गईं और उनके वंशज राजस्व व्यवस्था में छोटे ज़मींदार बनकर रह गए। ऐसा ही पीर उमर शाह के बेटों के साथ हुआ। वे नोआखाली के उस क्षेत्र के जमींदार हो गए जिसे उनके संत पिता ने जंगल साफ कर बसाया था। चटगांव में रखे सनदों के संग्रह में से जो पहला अनुदान है वही इस बात की साफ तौर पर जानकारी देता है। शेख मुहम्मद बरबक मगरिबी (उनके नाम से ही लगता है कि उनका संबंध उत्तर-पश्चिमी आफ्रिका से था) 1666 में चटगांव के जंगलों में जाकर बसे थे। वहां उन्होंने तथा उनके अनुयायियों ने एक मस्जिद बनवाई और मुगल सरकार से प्राप्त 166.4 एकड़ जंगल की जमीन साफ कर उसे खेती के लायक बनाया। इसके करीब 100 साल बाद उनके अनुयायियों के वंशजों ने उस जमीन पर लगान-माफी का अधिकार मांगा क्योंकि वो जमीन उनके पूर्वजों ने साफ की थी और जंगल-बरी-मऊरुथी के तहत ये उनको अधिकार बनता था।

बंगाल के इस सीमांत क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था इतनी लचीली थी कि अगर कोई संत या उसका वंशज ज़मींदार बन सकता था तो कोई ज़मींदार भी संत बन सकता था। एक तरफ संत अनुदान पाकर ज़मींदार बन रहे थे तो दूसरी तरफ ज़मीन के मालिक 'संत' बन रहे थे। चटगांव में एक शेख माणिक थे जिन्हें तत्कालीन दस्तावेज़ फतहपुर परगने का एक ज़मींदार बताते हैं। 1715 में शेख माणिक ने सरकारी अधिकारियों को यह बताया था कि उन्होंने हथजारी थाने की पश्चिमी पट्टी में एक मस्जिद बनवाई है और उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वे इसका रख-रखाव कर सकें; इसलिए उन्हें थोड़ी जंगल जमीन दी जाए। सरकार ने उन्हें 54.5 एकड़ जमीन दी और मस्जिद का न्यासी भी घोषित किया। 1755 तक आते-आते यानी मस्जिद बनने के 40 वर्ष बाद हम पाते हैं कि शेख माणिक की कब्र परे एक दरगाह बन गई थी और उनका बेटा ज़फर मुहम्मद उसका मैनेजर। इसे समय तक यह मज़ार इस कदर संस्थागत हो गई थी कि सरकारी तंत्रों की नकल करते हुए यहां से दस्तावेज़ जारी होते थे जिन पर ‘शेख माणिक की दरगाह' की मुहर लगी रहती थी।

जन सामान्य में प्रचलित सूफीवाद ने नए कृषक समूहों को स्थापित करने वालों की याद को जन मानस में स्थापित करने में मदद की। यहां भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शेख माणिक आदि को इस्लामी रहस्यवाद की ज़रा भी जानकारी थी। न ही इनके नाम अखिल भारतीय संतों की सूची में पाए जाएंगे। लेकिन इस संस्थागत सूफीवाद से ही पीर-मुरीद या गुरू-शिष्य की असमान श्रेणी निकली जिसने सूफीवाद में अधिकारों के बंटवारे, संरक्षण देने और अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका दिया। ये सारी चीजें राज सत्ता के इस सीमांत क्षेत्र में मजदूरों को जमा करने और उनसे काम लेने के लिए बहुत जरूरी थीं। इसलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पूर्वी बंगाल के इस जंगली सीमांत क्षेत्र में क्यों इतने सारे सूफी हुए।

सिल्हट के धार्मिक भजन

मुसलमानों की विजय के समय चटगांव की तरह बंगाल के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा सिल्हट भी घने जंगलों से घिरा क्षेत्र था। इसका दक्षिणी इलाका जो कि आज सिल्हट व मैमनसिंह जिला है पानी से भरा था और यहां अनार्य जाति के मछुआरे, खासकर कैवर्त रहते थे।

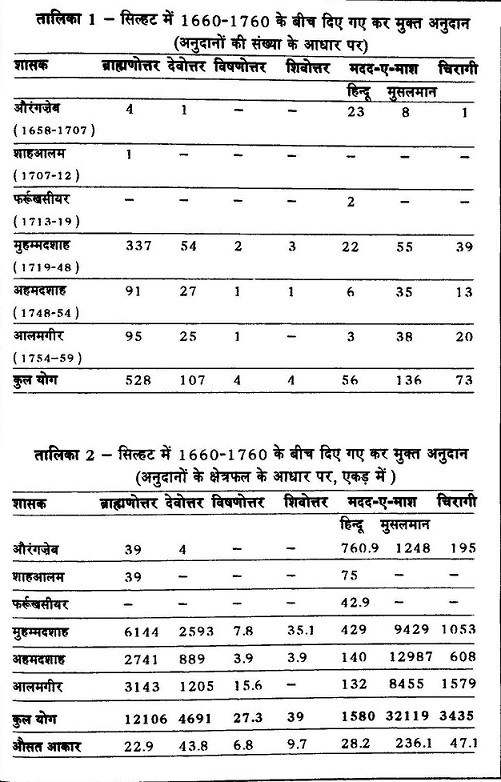

1660 के बाद से इस क्षेत्र में खेती के विकास के साफ सबूत मिलते हैं। आगे दी गई तालिका से यह पता चलता है कि 1660 से 1760 के बीच सिल्हट में फौजदार के दफ्तर से कितनी ज़मीन विभिन्न व्यक्तियों को अनुदाने में दी गई। हालांकि यहां के 26 फौजदारों में से सिर्फ एक हिन्दू था फिर भी यहां से दिए गए अनुदानों में हिन्दू संस्थाओं का हिस्सा काफी अच्छा था। वास्तव में ब्राह्मणों को उसकी ज्ञान व पवित्रता के लिए दिया जाने वाला ब्राह्मणोत्तर अनुदान सबसे बड़े किस्म का अनुदान था जिसमें प्रत्येक को औसतन 22.9 एकड़ जमीन मिलती थी।

चटगांव की तरह यहां के मुगल अधिकारी भी अनुदान की पहल नहीं करते थे बल्कि स्थानीय जमींदारों व धार्मिक व्यक्तियों के बीच हुए समझौतों को सिल्हट के मुगल फौजदार मान्यता दे देते या मुहर लगाते थे। उदाहरण स्वरूप 1721 की एक सनद उस दस्तावेज़ की पुष्टि करती है जिसमें एक स्थानीय जमींदार ने किसी महादेव भट्टाचार्य नामक ब्राह्मण को उसके हिन्दुशास्त्रों के वृहद ज्ञान के कारण 39 एकड़ जंगल की जमीन अनुदान में दी थी। ब्राह्मणों का गरीब होना या उनके हिन्दुशास्त्रों के ज्ञान की ख्याति ही ज्यादातर ब्राह्मणोत्तर अनुदानों में दान के औचित्य को स्थापित करते थे।

हिन्दुओं या हिन्दू संस्थाओं को दिया जाने वाला दूसरे किस्म का अनुदान देवोत्तर था। इसमें मंदिरों या देवस्थानों के रखवालों को करमुक्त जमीन दी जाती थी। 8 दिसंबर, 1720 को दिए गए एक अनुदान के अनुसारः “चकला सिल्हट के मधुदास सेन के घर में ठाकुर की एक बहुत ही अभिभूषित मूर्ति है। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी पूजा नहीं हो पा रही है। अतः रोज़ाना पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण पुजारी के लिए और उस जगह की भलाई के लिए 273 एकड़ जंगल जमीन जो कि लगान रजिस्टर में दर्ज नहीं है राम दास सेन को देवोत्तर के रूप में दी जाती है।''

सिल्हट के मुगलों ने वैष्णव और शैव संतों को भी विषणोत्तर और शिवोत्तर अनुदान दिए थे। उदाहरण के लिए 1725 में गोविंद दास नामक वैष्णव बैरागी को इस सम्मान के लायक समझा गया और 15.6 एकड़ जंगल ज़मीन दी गई।

इसी तरह का एक अनुदान ‘चिरागी' होता था जो मुसलमान संतों की दरगाहों की सहायता के लिए दिया जाता था। इस तरह के कुछ मामलों में तो लगान अधिकारी स्थानीय जमींदारों द्वारा दिए गए अनुदानों पर सिर्फ मुहर लगा देते थे। जैसा कि 1755 में रहमान बक्श नामक फकीर को स्थानीय जमींदार व तालुकदार ने एक मस्जिद व मज़ार में फातिहा पढ़ने के लिए 21 एकड़ जमीन दी थी। इसी तरह 1754 में नसीर अली फकीर को एक हिन्दू ज़मींदार ने 3.9 एकड़ जमीन इसी काम के लिए दी थी। कुछ दूसरे मामलों में कृषि विस्तारक सरकारी अनुदान के लिए आवेदन करते थे कि वे किसी मस्जिद या मज़ार की सहायता के लिए जंगल जमीन साफ करना चाहते हैं। मिसाल के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1734 को शेख अहमद हाजी की दरगाह के नौकर सैयद महदी को 13 एकड़ अविकसित जंगल दिया था। सरकारी आदेश था कि इस जमीन की आय से मज़ार पर कुरान शरीफ का पाठ हो और दीया बत्ती की जाए।

इसके अलावा एक और श्रेणी थी जिसे ‘मदद-ए-माश' कहते थे और जो व्यक्तिगत अनुदान होता था। जैसा कि चटगांव की सनदों से पता चलता है, ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्होंने किसी मस्जिद आदि का निर्माण करवाया हो। इसी तरह का एक अनुदान शेख मुहम्मद को दिया गया था जिन्होंने जंगल में एक मस्जिद बनवाई थी और बाद में उसके कर्मचारियों की देखभाल करने में असमर्थता जाहिर की थी। 25 जुलाई 1749 को सिल्हट सरकार ने शेख मुहम्मद के घर-परिवार व मस्जिद के लिए 390 एकड़ जमीन दान में दी।

जैसा कि सबको मालूम है कि 1672 में औरंगजेब ने आदेश दिया था कि हिन्दुओं को दिए गए सभी मदद-ए-माश अनुदान वापस ले लिए जाएं और आगे से केवल मुसलमानों को ही दिए जाएं। लेकिन जैसी कि एक पुरानी फारसी कहावत है ‘दिल्ली अभी काफी दूर थी। सिल्हट के मुगल अधिकारियों ने 1672-73 के बाद हिन्दुओं को जो मदद-ए-माश जारी किए उनकी संख्या पहले की संख्या से ज्यादा थी।

औरंगजेब के आदेश के बाद 1673 से 1707 के बीच 14 ऐसे अनुदान जारी किए गए जबकि उससे पहले 1658 से 1672 तक केवल ग्यारह ऐसे अनुदान दिए गए थे। जैसा कि तालिका से पता चलता है कि

आगे चलकर ऐसे अनुदानों में हिन्दुओं का प्रतिशत दिनों-दिन काफी कम होता गया। अगर पूरे मुगल काल को भी ले लें तो भी मुसलमानों को दी गई जमीन की मात्रा का औसत, हिन्दुओं के औसत से नौ गुना ज्यादा था। मुसलमानों को औसतन 170.1 एकड़ जमीन दी गई थी तो हिन्दुओं को केवल 26.2 एकड़।

चटगांव की तरह सिल्हट में भी अनुदानों को देने के पीछे राजनैतिक व आर्थिक कारण ही हुआ करते थे। 1753 में जारी एक सनद के अनुसारमौलवी मुहम्मद रबी के मदरसे और उनके छात्रों के लिए 4387.5 एकड़ जंगल दिया गया था। इसकी आय से उन्हें वहां एक इमाम, छात्रों के खर्च और वहां आने-जाने वाले लोगों तथा मजदूरों का खर्च चलाना था। साथ में मौलवी मोहम्मद रबी और उनके बच्चों के लिए यह अनुदान था।

इसके तीन साल बाद उनकी संस्था को एक और सनद दी गई जिसके द्वारा उन्हें 975 एकड़ खेती के लायक जमीन दी गई। इसका इस्तेमाल उन्हें एक मस्जिद, घरे व मदरसे के रखरखाव और उन पर आश्रितों एवं वहां आने जाने वाले लोगों तथा फकीरों की देखभाल के लिए करना था। यह मौलवी मुहम्मद रबी, उनकी संस्था तथा बच्चों, आश्रितों व मजदूरों के लिए मदद-ए-माश भी था। इसके बदले मौलवी से यह उम्मीद की गई थी कि वे राज्य की सलामती के लिए दुआ करते रहेंगे।

इसके तीन साल बाद उनकी संस्था को एक और सनद दी गई जिसके द्वारा उन्हें 975 एकड़ खेती के लायक जमीन दी गई। इसका इस्तेमाल उन्हें एक मस्जिद, घरे व मदरसे के रखरखाव और उन पर आश्रितों एवं वहां आने जाने वाले लोगों तथा फकीरों की देखभाल के लिए करना था। यह मौलवी मुहम्मद रबी, उनकी संस्था तथा बच्चों, आश्रितों व मजदूरों के लिए मदद-ए-माश भी था। इसके बदले मौलवी से यह उम्मीद की गई थी कि वे राज्य की सलामती के लिए दुआ करते रहेंगे।

इन कागजातों से मौलवी मुहम्मद रबी के करिश्माई व्यक्तित्व व संघटनात्मक क्षमता का भी पता चलता है। हालांकि हमें उनकी संस्था के मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम लेकिन दोनों सनदों से कुल मिलाकर उन्हें 5363 एकड़ जमीन प्राप्त हुई थी जिन्हें साफ करने और फिर उसमें खेती करने के लिए मज़दूरों की संख्या निश्चित रूप से काफी रही होगी। चूंकि दस्तावेज़ में मजदूरों को अनुदान से जीविका प्राप्त करने वालों की श्रेणी में रखा गया है, इस बात का संकेत मिलता है कि खेतों पर काम करने वाले मज़दूर इन इस्लामी संस्थाओं के अनुयायी रहे होंगे।

पूर्वी बंगाल के अन्य क्षेत्रों की तरह सिल्हट में भी नए गांवों को बसाने वालों की वहां की स्थानीय जनता के धार्मिक विचारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1798 में उत्तरी सिल्हट के एक मुसलमान भद्रपुरुष ने बताया था कि जब भी कोई नया गांव बसता था तो अगर बसाने वाला जमींदार शाक्त हिन्दू होता था तो एक काली का मंदिर बनवाता था और अगर वह वैष्णव होता था तो विष्णु को मंदिर बनवाता था। अगर गांव के ज्यादातर लोग वैष्णव होते थे तो एक राधाकृष्ण का अखाड़ा भी बनता था। और अगर गांव किसी मुसलमान द्वारा बसाया जा रहा हो तो किसी पीर की मज़ार बनवाई जाती थी। दूसरे शब्दों में अगर अनुदान हिन्दुओं या हिन्दू संस्थानों को मिलता था तो स्थानीय समुदाय हिन्दू रीति-रिवाज़ों के आधार पर ढल जाता था और अगर अनुदान मुस्लिम मदरसों, मस्जिद या दरगाहों के लिए होते तो स्थानीय समुदाय मुस्लिम रिवाज़ों पर ढल जाते थे।

शासन ने मुसलमानों को हिन्दुओं के मुकाबले काफी बड़ी मात्रा में जमीनें दीं जिसके कारण उन क्षेत्रों में रहने वाली ज्यादा बड़ी जनसंख्या, हिन्दू संस्थाओं के मुकाबले मुस्लिम संस्थाओं के संपर्क में आई। यह भी उल्लेखनीय है कि मुसलमानों को दिए गए अनुदान न केवल अनुदानी व उसके आश्रितों की बात करते थे बल्कि उन संस्थाओं की भी बात करते थे जिनके जरिए जंगल साफ किए गए। मौलवी मुहम्मद रबी के मजदूरों के संगठन को दिया गया अनुदान न केवल मजदूरों की सहायता (या जीवन यापन) के लिए था बल्कि एक मस्जिद और मदरसे के लिए भी था। इस मस्जिद और मदरसे ने उन मजदूरों का संस्थागत इस्लाम से संबंध बनाए रखा।

इसके विपरीत शाक्त ब्राह्मणों और वैष्णव वैरागियों को दिया गया अनुदान न ही आश्रितों का जिक्र करता था और न मुसलमानों को दिए गए अनुदानों की तरह किसी समूह निर्माण तंत्र की बात।

इस तरह मुस्लिम अनुदानों ने साफ-साफ सार्वजनिक निर्माण के कार्यों को इस्लामी संस्थाओं की स्थापना से जोड़ दिया था। अतः ऊपर वर्णित साक्ष्य कृषि और धर्म के फैलाव की उस प्रक्रिया की पुष्टि करते हैं जिनका जिक्र मध्यकालीन बंगाली काव्य में,

18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा पूर्वी बंगाल में संकलित स्थानीय परंपराओं में तथा आज भी प्रचलित कुछ परंपराओं में पाया जाता है।

सारांश

बंगाल के इस तरह बढ़ते सीमांत क्षेत्र में केवल हिन्दू या इस्लामी संस्थाओं व आबादी का ही विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र में ईसाई कृषि विस्तारकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वो भी बिना मुगल संरक्षण के। 1713 में एक फ्रांसीसी जेसुइट पेर बारबीय (Pere Barbier) ने चटगांव व नोआखाली के अंदरुनी इलाकों की यात्रा की थी। उसने चटगांव से पांच दिन की दूरी पर बसे ईसाई किसानों की एक बस्ती भल्लुआ (नोआखाली शहर के उत्तर-पश्चिम में) का जिक्र किया है। वह लिखता है कि “इन ईसाइयों का मुखिया एक बूढ़ा आदमी है जो अपने पांच बच्चों और तीन-चार सौ मजदूरों के साथ इस गांव में रह कर खेती करता है।'' बारबीय जिसे मुखिया से मिला था वह निश्चित रूप से बंगाली था क्योंकि उसे उससे बात करने के लिए दुभाषिए की ज़रूरत पड़ी थी। हो सकता है कि वह चटगांव शहर से आकर वहां बस गया हो क्योंकि चटगांव शहर में उस वक्त करीब दो हज़ार ईसाइयों की एक

बस्ती थी जिन्हें पुर्तगालियों ने ईसाई बनाया था। लेकिन स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति ने स्थानीय जनता में अपने लिए एक आश्रित वर्ग बना लिया था जिनके लिए वह न केवल एक ज़मींदार था बल्कि उन्हें आर्थिक व धार्मिक नेतृत्व भी प्रदान करता था। इसे उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बंगाल के इस सीमांत क्षेत्र में कृषि के विकास से न केवल मुस्लिम या हिन्दू संस्थाओं का विकास हुआ बल्कि ईसाई धर्म जैसे कम प्रमुख धर्म की संस्थाओं का भी विकास हुआ।

इस तरह हमने देखा कि बंगाल की इस कृषकीय क्रांति ने हिन्दू और ईसाई संस्थाओं के विकास में बड़ा योगदान दिया मगर फिर भी अन्य धर्मों के मुकाबले मुसलमान भद्रपुरुष ही मुगल राजस्व अधिकारियों से संरक्षण का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कर पाए। उन्हें सरकार द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में अविकसित जंगल प्राप्त हुए और इन जंगलों को धान के खेतों में परिवर्तित करने के लिए वे बड़ी संख्या में मजदूरों को भी आकर्षित कर पाए। इन लोगों ने यहां पर मस्जिदों व मज़ारों का निर्माण करवाया जो आगे चल कर यहां के आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन के केन्द्र बने। इस तरह अन्य धार्मिक समुदायों के मुकाबले ज्यादा संरक्षण या तरफदारी ने आखिरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमान समुदायों के विकास को आगे बढ़ाया।

पूर्वी बंगाल में इस्लाम के फैलाव को कृषि विस्तार और कृषक समाज की स्थापना की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देखना होगा। इस्लाम ने न केवल कृषि विस्तार की प्रक्रिया को वैधता प्रदान की बल्कि उस प्रक्रिया को एक ढांचागत तरीका भी दिया। इस्लामी संस्थाओं में इतना लचीलापन था कि वे स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को नई व्यवस्था में स्थान दे पाए। इसी तरह स्थानीय मान्यताओं व रीतिरिवाजों में इस्लाम को समाहित किया गया। नतीजा यह हुआ कि इस्लामी और स्थानीय बंगाली विचारधाराओं के बीच एक सृजनशील मिलन हुआ जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।

रिचर्ड ईटनः ऐरीजोना विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर।

अनुवादः गौतम पांडेयः एकलव्य के सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम से जुड़े हैं।