अमन मदान [Hindi PDF, 264 kB]

मानव के हज़ारों सालों के इतिहास के दौरान, समय के साथ इस महत्वपूर्ण विचार में आए बदलाव के क्रम और कारणों को टटोला है लेखक ने इस लेख में।

हर युग में कुछ-न-कुछ ऐसे विचार होते हैं जो उस युग के मुख्य सवालों को व्यक्त करते हैं। हर एक बहस, विरोध, जंग मानो कि उन्हीं पर आधारित लगती है। समानता एक ऐसा ही मुद्दा है जो, जब से औद्योगिकरण का यह दौर 250 साल पूर्व शु डिग्री हुआ, तब से एक बढ़ती तादाद में लोगों को प्रेरित और उत्साहित करता आ रहा है। चाहे पुराने नवाबों और राजाओं की सत्ता का टूटना हो या आज़ादी से पहले हिन्दुस्तानियों का अंग्रेज़ों के प्रति रोष या फिर दलितों का गांव को छोड़ शहर की तरफ पलायन। हर दौर में समानता का मसला अहम रहा है।

समाज विज्ञान में यह माना जाता है कि सामाजिक परिवेश ही विचारों के आकर्षण को बनाता और बिगाड़ता है। समानता को तो मानवता की शुरुआत से ही सराहा गया है मगर यह आधुनिक युग की परिस्थितियां ही हैं जिन्होंने उसे सर्वव्यापी रूप से महत्व प्रदान किया है। व्यक्तिगत रूप में अनगिनत लोगों ने सभी को एक समान रूप से देखने की कोशिश की थी मगर आज के दौर में जिस तरह का महत्व समानता को दिया जाता है, यह सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में ही मुमकिन था।

शिकार करने और बटोरने वाले समाज में समानता

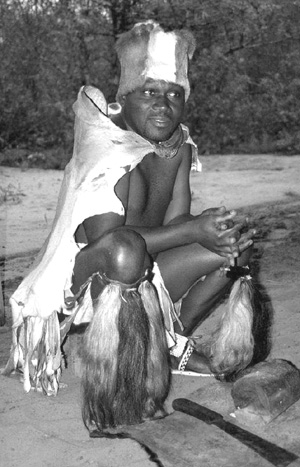

आधुनिक मानव (Homo Sapiens) के इतिहास पर गौर करें तो जीवन का सबसे ज़्यादा समय उसने शिकार करके और फलों, जड़ों इत्यादि को बटोरकर बसर किया है। आधुनिक मानव ने पचास हज़ार सालों से अधिक समय तक शिकार और बटोर की ज़िंदगी जी है। आजकल की खेती या पशुपालन तो सिर्फ कुछ ही हज़ार साल पुराने हैं। इस पृथ्वी पर एक लंबे समय तक मानव समाज में बहुत समानता रही है। इसे समझने के लिए हम आजकल के शिकार बटोरने वाले समाजों का उदाहरण ले सकते हैं जिनके बारे में यह माना जा सकता है कि वे अभी भी मूल रूप से उस पचास हज़ार साल पुराने मानव समाज की तरह रहते हैं।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन रेगिस्तान में एक ऐसा ही समूह रहता है जिसका नाम है नगात्जतजारा। 1960 के दशक में रिचर्ड गोल्ड नामक एक समाज वैज्ञानिक इनके साथ रहा था और उसने नगात्जतजारा का अध्ययन करके उन पर एक किताब लिखी। उस अध्ययन से हमें शिकार और बटोरने वाले समाजों के जीवन के बारे में पता चलता है। हालांकि अब इस तरह के अधिकांश लोग, नगात्जतजारा भी, उस पुरानी जीवनशैली से हट गए हैं।  जहां नगात्जतजारा रहते थे वह बहुत ही गर्म और सूखा इलाका था। मीलों तक सिर्फ पत्थर और रेत, और कुछ छोटी-छोटी झाड़ियां। ऐसे में नगात्जतजारा का जीवन छोटे जानवरों के शिकार और फलों, जड़ों इत्यादि को इकट्ठा करने पर निर्भर था। वे किसी एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं रह पाते क्योंकि वहां के जानवर और खाने योग्य वनस्पतियां थोड़े दिनों में खत्म हो जाते। इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था। वे छोटे समूहों में रहते थे जिनमें ज़्यादा-से-ज़्यादा 80 लोग होते थे। वे ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते थे जिसे उठाकर ले जाना मुश्किल हो। बड़े और मुश्किल से बनने वाले साधनों की उनके जीवन में कोई जगह नहीं थी।

जहां नगात्जतजारा रहते थे वह बहुत ही गर्म और सूखा इलाका था। मीलों तक सिर्फ पत्थर और रेत, और कुछ छोटी-छोटी झाड़ियां। ऐसे में नगात्जतजारा का जीवन छोटे जानवरों के शिकार और फलों, जड़ों इत्यादि को इकट्ठा करने पर निर्भर था। वे किसी एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं रह पाते क्योंकि वहां के जानवर और खाने योग्य वनस्पतियां थोड़े दिनों में खत्म हो जाते। इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था। वे छोटे समूहों में रहते थे जिनमें ज़्यादा-से-ज़्यादा 80 लोग होते थे। वे ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते थे जिसे उठाकर ले जाना मुश्किल हो। बड़े और मुश्किल से बनने वाले साधनों की उनके जीवन में कोई जगह नहीं थी।

सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग उठना शु डिग्री हो जाते। बच्चों को पानी लेने के लिए भेजा जाता और फिर रात के बचे हुए खाने के साथ नाश्ता किया जाता। बातचीत करते हुए वयस्क यह तय करते कि आज कहां जाया जाए। कोई कहता वहीं कल वाली जगह पर चलते हैं, तो कोई कहता कि नहीं किसी नई जगह चलेंगे। औरतें और बच्चे जड़ें और फल इकट्ठा करने निकल पड़ते थे। छोटे बच्चों को गोद में या कमर पर रखा हुआ होता था और सर पर बड़े लकड़ी के बरतन जिसमें पानी भरा रहता। वापस आते समय इन्हीं बरतनों में खाने की चीज़ें भरी रहती थीं।

हो सकता है कि पुरुष तय करते कि आज हम कंगा डिग्री पकड़ने की कोशिश करेंगे। वे जाकर पास के तालाब के किनारे कुछ झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते। तालाब पर सभी जानवर पानी पीने आते थे और इसलिए नगात्जतजारा तालाब के बिल्कुल किनारे अपना डेरा नहीं डालते थे कि कहीं जानवर उनकी मौजूदगी के कारण वहां आना ही बंद न कर दें। फिर भी कंगा डिग्री जैसे बड़े जानवर को मारना आसान काम नहीं था। आदमियों को भाला फेंकने का एक ही मौका मिल पाता था। अगर जल्दी फेंक दिया तो कंगा डिग्री तक पहुंचता ही नहीं और अगर देर तक इंतज़ार किया तो कंगा डिग्री को उनकी भनक पड़ जाती और वह भाग जाता। ज़्यादातर दिन पुरुष सिर्फ कोई खरगोश या छिपकली ही हाथ में लेकर लौटते।  दोपहर होने तक सभी आदमी और औरतें वापस लौट आते। शाम होने तक आराम किया जाता या औज़ारों को ठीक किया जाता या सिर्फ गपशप की जाती। फिर शाम को खाना पकाकर खाया जाता। उस दिन जो भी मिलता था सब लोग इकट्ठा खाते थे और सारा खाना बराबरी से बांटा जाता।

दोपहर होने तक सभी आदमी और औरतें वापस लौट आते। शाम होने तक आराम किया जाता या औज़ारों को ठीक किया जाता या सिर्फ गपशप की जाती। फिर शाम को खाना पकाकर खाया जाता। उस दिन जो भी मिलता था सब लोग इकट्ठा खाते थे और सारा खाना बराबरी से बांटा जाता।

इस तरह के समूहों में काफी समानता रहती है। कोई विशेष रूप से मुखिया या सरदार भी नियुक्त नहीं किया जाता। सभी लोग आपस में सलाह मशविरा करते हैं और इसमें स्त्री-पुरुष बराबर रहते हैं। व्यक्तित्व विशेष के कारण किसी व्यक्ति की बातों पर बाकी लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मगर यह कोई स्थाई पद नहीं होता और यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति हो जो थोड़ा ज़्यादा समझदार या जानकार माना जाए। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एक सोचे हुए एवं नियोजित तरीके से इस तरह की समानता में रहना चाहते हैं। उनकी परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि उनका समाज ऐसा है। जहां उनकी परिस्थितियां समानता के विपरीत हैं जैसे स्त्री-पुरुष में भेद-भाव, उन्हें असमान रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं दिखती।

समानता और साधन

नगात्जतजारा में कम असमानताओं के होने के पीछे एक कारण तो यह है कि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे। जो भी थे - भाले, लकड़ी के बरतन वे सभी के पास थे, और जो सिर्फ कुछ के पास थे ‘समझदारी और ताकत’ उससे लोगों के बीच ज़्यादा फर्क नहीं आता। मगर आजकल तो हम लोग कई ऐसी चीज़ों को असमानता का आधार बना लेते हैं जिनमें वास्तव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो सिर्फ कम साधन होना समानता के लिए पर्याप्त नहीं है। असमानता मूल्यों और मान्यताओं पर भी आधारित रहती है।

इसे हम खेती आधारित समाजों को देख कर समझ सकते हैं। करीब 10,000 साल पहले मनुष्य ने पशुओं और पौधों का पालन शु डिग्री कर दिया था। इससे पोषण की अनिश्चितता और मात्रा दोनों में बहुत सुधार हुआ। लोग धीरे-धीरे एक जगह रहने लगे और साधनों का एवं उनके स्वामित्व का भी महत्व बढ़ने लगा। यह भी होना शु डिग्री हुआ कि कोई अपनी औलाद को बंजर भूमि छोड़कर जा रहा था और कोई उपजाऊ। स्थाई असमानताएं बढ़ने लगीं और उन्होंने कई रूप लिए - भूमि, औज़ार, पशु, इत्यादि। खेती आधारित समाज में असमानता ज़्यादा संभव है और जैसे-जैसे समाज की पेचीदगी और पैमाना बढ़ा, असमानताएं भी बढ़ीं।

बंटु समुदाय

मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में छह करोड़ से अधिक लोग रहते हैं जो बंटु नामक भाषा बोलते हैं। वे लोग खेती करते हैं और लोहे के औज़ार और हथियार भी बनाते हैं। इनमें स्त्री-पुरुष वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। महिलाएं खेती संभालती हैं और पुरुष शिकार करते हैं। बंटु अलग-अलग समूहों में रहते हैं और हर समूह अपने आप को एक अलग पूर्वज का वंशज मानता है। एक समूह के भीतर सभी समान माने जाते हैं मगर अन्य समूहों को असमान माना जाता है।

नगात्जतजारा के विपरीत, हर बंटु समूह में से एक व्यक्ति उस समूह का सरदार होता है। यह पद पिता से पुत्र को मिलता है। इस तरह के सरदार के कई विशेष कार्य होते हैं जैसे सभी को इकट्ठा कर सामूहिक काम करवाना, आपसी लड़ाई-झगड़े सुलझाना इत्यादि। अक्सर समूह के बाकी लोग उसे कर भी देते हैं जिसे वह अपने राजा तक पहुंचाता है। मगर फिर भी वह अपने बाकी के समाज से बहुत अलग-थलग नहीं होता। चूंकि पूरा समूह स्वयं को उसी के वंश का मानता है इसीलिए वे सब उस सरदार को अपने से खास ऊपर नहीं मानते।

नगात्जतजारा के विपरीत, हर बंटु समूह में से एक व्यक्ति उस समूह का सरदार होता है। यह पद पिता से पुत्र को मिलता है। इस तरह के सरदार के कई विशेष कार्य होते हैं जैसे सभी को इकट्ठा कर सामूहिक काम करवाना, आपसी लड़ाई-झगड़े सुलझाना इत्यादि। अक्सर समूह के बाकी लोग उसे कर भी देते हैं जिसे वह अपने राजा तक पहुंचाता है। मगर फिर भी वह अपने बाकी के समाज से बहुत अलग-थलग नहीं होता। चूंकि पूरा समूह स्वयं को उसी के वंश का मानता है इसीलिए वे सब उस सरदार को अपने से खास ऊपर नहीं मानते।

सरदार अपनी बात अपने आसपास भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को इकट्ठा करके मनवाता है। मगर उसके रिश्तेदार और बाकी समूह भी उस पर हंस सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं और उससे बहस कर सकते हैं। असरदार होने के लिए इस तरह के समूह के प्रधान के व्यक्तित्व को ऐसा होना अनिवार्य है कि वह लोगों को अपने साथ लेकर चल सके। एक विरासत में मिली पदवी में ऐसा हर पीढ़ी में संभव नहीं होता। अगर एक ऐसा पुरुष सरदार बनता है जो लोकप्रिय नहीं है तो लोग उसकी बातें कम सुनते हैं, मगर फिर भी सरदार तो वही रहता है। इसके लिए वहां की मान्यताएं ज़िम्मेदार हैं। यह माना जाता है कि वह सरदार ही उस पूर्वज का सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है जिसने इस समूह की स्थापना की थी। अपने पूर्वजों से मदद और आशीर्वाद की प्रार्थना करने का अधिकार सिर्फ उसका माना जाता था। कई समूहों में इस तरह की प्रार्थनाओं के लिए विशेष पुरोहित होते थे और उनके साथ भी सरदार का एक खास और विशेष रिश्ता होता था।

समानता और असमानता के लिए सिर्फ साधन - चाहे ठोस हो या मानसिक - ही काफी नहीं हैं, उनमें मान्यताओं और विचारों का भी हाथ है।

समानता - एक सामाजिक अवधारणा

परिस्थितियां जैसी भी हों विचारों का असर बहुत गहरा होता है। बंटु जैसे समाजों में, जहां समूह के सभी सदस्य स्वयं को एक ही पूर्वज से निकले हुए मानते हैं, समानता का विचार इस तथाकथित खून के रिश्ते पर टिका रहता है। सभी हम-उम्र पुरुष अपने आप को भाई और बराबर मानते हैं। बंटु सरदार इसीलिए कभी भी दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग या ऊंचा नहीं दिखता। उसके गांव में रहने वाले बाकी के लोग अपने भाई को अपने से ज़्यादा अलग मानने को कभी तैयार नहीं होते। मगर यह भाईचारा सिर्फ कुनबे के भीतर तक ही है। अपने समूह के बाहर का कोई भी व्यक्ति अपने बराबर नहीं माना जा सकता। बहुत से शिकार और बटोर करने वाले समाजों में तो इंसान की अवधारणा सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रहती थी। बाकी के लोग उनमें से माने जाते हैं जो ‘इन्सान नहीं है’।

समानता का विचार सिर्फ अपने समूह तक ही सीमित रखने का चलन कई तरह के लोगों में दिखता है। जातिबद्ध समाज में अलग-अलग जातियों को ऊंचा और नीचा मानना सामान्य है। मगर अपनी जाति के भीतर सभी हम-उम्र पुरुषों को समान माना जाता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अन्य जातियों द्वारा स्वयं को ऊंचा या नीचा माने जाने को तो सह लेते हैं मगर अपने समूह के भीतर अगर कोई दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है तो यह बहुत बुरा लगता है। जिसे हम आपसी प्रेम और भाईचारा कहते हैं, वही इसी समूह-भीतर की भावना पर आधारित है। दूसरी तरफ, समूह-बाहर की भावना से बहुत सारी जातिवाद की मान्यताएं जुड़ती हैं। साथ खाने से अपवित्र हो जाने की धारणा, अन्य जातियों का मज़ाक उड़ाना, खून में बहादुरी, इत्यादि को गुण मानना, ये सब बाहर के समूहों की असमानता को व्यक्त भी करती हैं और मज़बूत भी।

मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों से भी भरा हुआ है जहां लोगों ने अपने समाज और समूह की दीवारों को फांदकर एक व्यापक समानता की तरफ हाथ उठाने की कोशिश की है। इनमें से अधिकांश कोशिशें विचारों को बदलने पर केंद्रित रही हैं, परिस्थितियों को नहीं। भक्ति और सूफी संतों ने लोगों के विचारों और मूल्यों में समानता की जड़ें मज़बूत की। वे समूहों के ऊपरी फर्कों के नीचे झांककर कबीर की तरह कहते हैं

जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।

मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो मयान।।

कबीर एक ऐसी ही जगह और समय में जी रहे थे, सोलहवीं सदी का बनारस, जब जातिवाद बहुत बढ़ा हुआ था। उनकी बातों से बहुत सारे लोगों ने समानता के मूल्य को एक नई संवेदनशीलता से देखना शु डिग्री किया। न जाने कितने लाख लोगों ने उनके नज़रिए को अपने दिल में बिठाने की कोशिश की। लेकिन अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में ढालने की कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हुई होगी। क्योंकि कबीर के भजन सुनकर जब लोग घर जाते थे तो फिर वही ज़मींदार थे, वही व्यापारी थे, वही नौकर थे, वही जातियां थीं और वही असमानताओं के रिश्ते थे। जब कोई ब्राह्मण यह चाहता होगा कि वह भी अन्य जाति के किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाकर उसके साथ खाना खाए और समझदारी की दो बातें करे, तो उसका समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता होगा। विचार हमारे दिलों को तो बदल देते हैं मगर परिस्थितियों को बदलने के लिए और भी कुछ चाहिए।

दूसरी तरफ, परिस्थितियां जैसी भी हों अगर हमारे पास समानता को समझने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अवधारणाएं न हों तब भी कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। आज हम जिस तरीके से समानता के बारे में बात कर पाते हैं उस के पीछे बदली हुई परिस्थितियां भी हैं और बदली हुई समझ भी। यह समझ कई दिशाओं से आई है - भक्ति-सूफीवाद से, वैज्ञानिक तर्क से, कारीगरों के समूहों से और कई अन्य जगहों से जहां इंसान वर्गीकरण और समूहीकरण की जगह एक व्यापक एकता की ख्वाहिश दिल में जगाए रख पाया है।

उद्योगीकरण और समानता समानता के विचार को परिस्थितियों का सहयोग कई तरीकों से मिल सकता है। आधुनिक काल में परिस्थितियों के बदलने का शायद सबसे बड़ा कारण उद्योगीकरण रहा है। इसको समझने के लिए हम उस देश का उदाहरण ले सकते हैं जहां उद्योगीकरण का उदय हुआ था - इंग्लैंड।

समानता के विचार को परिस्थितियों का सहयोग कई तरीकों से मिल सकता है। आधुनिक काल में परिस्थितियों के बदलने का शायद सबसे बड़ा कारण उद्योगीकरण रहा है। इसको समझने के लिए हम उस देश का उदाहरण ले सकते हैं जहां उद्योगीकरण का उदय हुआ था - इंग्लैंड।

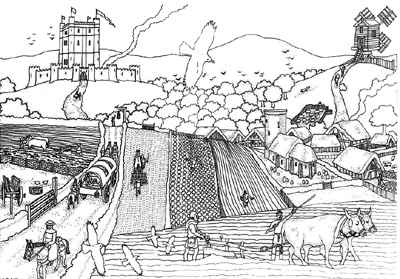

मध्यकालीन इंग्लैंड में कई सौ सालों से एक मुट्ठी भर लोगों का शासन चला आ रहा था। इन्हीं में से अदल-बदल कर बनते थे वहां के राजा और राजघराने के सदस्य, उनके दरबारी और उनसे जुड़े लोग। 16 वीं शताब्दी के इंग्लैंड में इन लोगों की सत्ता और समाज में वर्चस्व के पीछे थी उनकी ज़मीन-जायदाद। इनके पास हज़ारों एकड़ खेती रहती और उसकी कमाई से वे शान से रहते। राजा ये ज़मीनें अपने भरोसेमंद लोगों को देते थे, और वे अपने समर्थकों को। अंत में ज़मीन स्थानीय लोगों में खेती के लिए बांटी जाती और वे अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक उन्हें अपने उत्पाद का हिस्सा देने के लिए बाध्य थे। खेती करने वालों को अपने मालिकों के लिए और भी कई तरह के काम करने पड़ते थे।

इस समाज में कई तरह की असमानताएं थीं और उनसे जुड़ी कई मान्यताएं। राजा और राजघराने के लोगों के खून को कुछ अलग माना जाता था और वे औरों से अच्छे कहे जाते थे। उनकी शादियां आपस में ही होती थीं और किसी सामान्य व्यक्ति से शादी करने पर माना जाता था कि इससे उनकी खून की पवित्रता पर असर पड़ता है। समाज कई स्तरों में बंटा था और ऊंच-नीच के कई बारीक पैमाने थे जिन पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता था।

रईसों की ज़िंदगी का ताना-बाना तमीज़ और औपचारिकता से बुना हुआ था। इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था कि किसे सलाम किया जाता है, किस के द्वारा, और किस अंदाज़ से। अदाओं पर सब कुछ टिका था और इज़्ज़त के लिए लोग जान लड़ा देते थे।

नौकरों और विलेनों की तरह, व्यापारियों और कारीगरों का भी इस तरह के समाज में बहुत कम सम्मान था। धीरे-धीरे एक बदलाव आया जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण था व्यापार का बढ़ना। जिन व्यापारियों को पहले नौकरों से ज़रा-सा ही अच्छा माना जाता था उनके हाथ मज़बूत होते जा रहे थे; और विशेष रूप से भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ने के बाद तो इस वर्ग के लोगों की ताकत काफी बढ़ी।

खास तौर पर 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद जैसे-जैसे उद्योगों का विकास हुआ सारा पासा पलट गया। 19वीं शताब्दी में सत्ता, दोनों सरकारी और सामाजिक, अब व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ चली गई। खेती करने वाले मज़दूरों और किसानों का पलायन शहरों की तरफ हुआ और वहां पुरानी ऊंच-नीच की मान्यताएं बाज़ार के धक्कों से धुल गईं। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विशेष रूप से परंपरा और उससे जुड़ी असमानताओं पर सवाल उठाने शुरू किए। नए राजनैतिक समूह बने और संसदीय जनतंत्र अप्रत्याशित रूप से बढ़ा।

अनुकूल परिस्थितियों के मिलने से समानता की अवधारणाओं का विकास हुआ और उनको लोगों के वास्तविक जीवन में ढालने में भी काफी प्रगति हुई। पुरानी असमानताओं पर वार हुआ। कुछ नई असमानताएं भी पनपीं मगर समानता के मूल्य को समाज से ज़बरदस्त सहयोग मिला।

तर्क और समानता आधुनिक विज्ञान के विकास से समानता की परिस्थितियों और विचार, दोनों को मदद मिली। विज्ञान का एक स्तम्भ था प्रमाण के आधार पर बातों को स्वीकार या अस्वीकार करना। एक साथ फेंके जाने पर भारी गेंद पहले नीचे पहुंचेगी, या उसी आकार की हल्की गेंद, या दोनों एक साथ पहुंचेंगी? इस का जवाब परीक्षण और प्रयोग द्वारा ढूंढे जाने पर ज़ोर दिया जाने लगा, ना कि सिर्फ ख्याली अटकलों से। इसका एक नतीजा यह हुआ कि उन लोगों की स्थिति कमज़ोर हुई जो यह कहते थे कि सिर्फ वे ही एक खास तरह का ज्ञान पा सकते थे, कोई अन्य नहीं। प्रमाण तो सबके सामने होता था और वह ऐसा ज्ञान देता जो सभी लोग ग्रहण कर सकते।

आधुनिक विज्ञान के विकास से समानता की परिस्थितियों और विचार, दोनों को मदद मिली। विज्ञान का एक स्तम्भ था प्रमाण के आधार पर बातों को स्वीकार या अस्वीकार करना। एक साथ फेंके जाने पर भारी गेंद पहले नीचे पहुंचेगी, या उसी आकार की हल्की गेंद, या दोनों एक साथ पहुंचेंगी? इस का जवाब परीक्षण और प्रयोग द्वारा ढूंढे जाने पर ज़ोर दिया जाने लगा, ना कि सिर्फ ख्याली अटकलों से। इसका एक नतीजा यह हुआ कि उन लोगों की स्थिति कमज़ोर हुई जो यह कहते थे कि सिर्फ वे ही एक खास तरह का ज्ञान पा सकते थे, कोई अन्य नहीं। प्रमाण तो सबके सामने होता था और वह ऐसा ज्ञान देता जो सभी लोग ग्रहण कर सकते।

विज्ञान में बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रयोग अगर एक समूह एक जगह करता है तो उसका नतीजा वही होना चाहिए, जो उसी प्रयोग को दूसरे समूह द्वारा दूसरी जगह पर करने से मिलता है। तभी वह एक मूल सत्य माना जा सकता है। अगर कहीं भारी गेंद पहले गिर रही है और कहीं हल्की और कहीं दोनों एक साथ नीचे पहुंच रही हैं तो हम इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जब हर परीक्षक को एक ही नतीजा मिलता है तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत समानता पर आधारित है। किसी के पास कोई विशेष दैविक समझ नहीं है।

|

विलेन और कमीना फिल्मी शब्दावली में अक्सर पाए जाने वाले शब्द ‘विलेन और कमीना’ कहां से आए? फिल्मों में सबसे घृणात्मक किरदार होता है विलेन या खलनायक का। मगर यह शब्द 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड के स्वामियों के खेतों और महलों में काम करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह असमानता पर आधारित समाज में नीचे और छोटे इंसान को नामांकित करता था। अमीरों के लिए रचे नाटकों में भी इसी तरह के किरदारों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। कई नाटकों में तो विलेन की नाक लाल रहती थी और उसके द्वारा बड़ों का मुकाबला करने की कोशिशों पर हंसा जाता था। भारत में ‘कमीना’ शब्द था गांव के कारीगरों और उन सब लोगों के लिए जो जजमानों से बंधे थे। गांव में यह एक निम्न स्तर को बयान करता था और ऊंची जात वालों द्वारा गाली की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। अब अगली बार आप किसी फिल्म में धर्मेंद्र को ‘कुत्ता-कमीना’ कहते सुनें तो उन शब्दों को पर्याय की तरह इस्तेमाल होने के पीछे का इतिहास भी ज़रूर याद रखें। |

इसी सिद्धांत का एक और पहलू भी था। सत्य की कोई सीमा नहीं थी। अगर गुरुत्वाकर्षण का दो वस्तुओं के वज़न और आपसी दूरी से एक खास तरह का रिश्ता था तो वही रिश्ता ब्रह्मांड के हर कोने में पाया जाता था। विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य था ऐसे सत्य खोजना जो परिस्थिति के साथ-साथ बदल न जाएं। एक सार्वभौमिक सत्य की खोज जिसका प्रयोग हम हर जगह कर सकें। न्यूटन के तीन नियमों ने अपने समय के समाज को हिलाकर रख दिया था। वे ऐसे सत्य थे जो हर जगह और हर परिस्थिति में लागू होते थे। अगर कोई नियम एक जगह लागू होता है तो वह हर जगह लागू होने पर भी बाध्य है। वह तर्क या सत्य सार्वभौमिक और सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता जो कहीं पर लागू होता है और कहीं पर नहीं।

18वीं और 19वीं शताब्दी के अंग्रेज़ी समाज में इस तरह की सार्व-भौमिक अवधारणाओं से पुरानी मान्यताओं को बहुत धक्का लगा। मध्य-कालीन सत्ता इसके ठीक उलट विचारों पर आधारित थी। राजा और प्रजा के बीच कई श्रेणियां थीं और हर एक के विशेष अधिकार और मान-मर्यादाएं थीं।

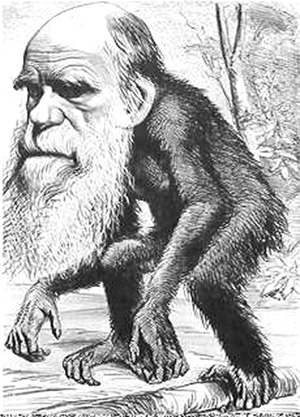

समानता के सिद्धांत को इस तरह की सार्वभौमिक तार्किकता की परंपरा से बहुत सहारा मिला। पहले अधिकांश समाजों में यह माना जाता था कि मैं अपने समूह में सबके समान हूं मगर अन्य समूह मेरे और मेरे परिजनों के समान हो ही नहीं सकते। मगर अब तर्क का अभिप्राय तो यह था कि अगर अन्य समूह भी इंसान हैं तो फिर सभी समान हैं। यह एक ऐसी बात थी जिसमें बहुत सारी मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं को क्षति पहुंचाने की क्षमता थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उस दौर में विज्ञान के सबसे बड़े समर्थक उभरते हुए मध्यम-वर्ग के लोग, व्यापारी और उद्योगपति थे। समानता की सार्वभौमिक समझ को बढ़त ज़रूर मिली मगर ये ऐसे विचार थे कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी इन्हें पूरी तरह से मानने से कतराते थे। कई वैज्ञानिकों ने उन समाजों को अपने बराबर की श्रेणी में लाने से इंकार कर दिया जिन पर उनके अपने समाज की हुकूमत चलती थी। अफ्रीकी और एशियाई लोगों को अलग नस्ल का बताया गया और यह जायज़ ठहराया गया कि गोरे लोगों के लिए एक तरह का कानून हो और अन्य के लिए दूसरी तरह का। इसी पर नस्लवाद का आधार टिका था। विज्ञान को खुद के साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है जिसके बाद ही मूल वैज्ञानिक सिद्धान्तों का हाथ अब थोड़ा हावी लगता है।

समानता की सार्वभौमिक समझ को बढ़त ज़रूर मिली मगर ये ऐसे विचार थे कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी इन्हें पूरी तरह से मानने से कतराते थे। कई वैज्ञानिकों ने उन समाजों को अपने बराबर की श्रेणी में लाने से इंकार कर दिया जिन पर उनके अपने समाज की हुकूमत चलती थी। अफ्रीकी और एशियाई लोगों को अलग नस्ल का बताया गया और यह जायज़ ठहराया गया कि गोरे लोगों के लिए एक तरह का कानून हो और अन्य के लिए दूसरी तरह का। इसी पर नस्लवाद का आधार टिका था। विज्ञान को खुद के साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है जिसके बाद ही मूल वैज्ञानिक सिद्धान्तों का हाथ अब थोड़ा हावी लगता है।

18वीं और 19वीं शताब्दी में जिन नई राजनैतिक व्यवस्थाओं का गठन हुआ - विशेष रूप से अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस में - सभी में समानता को एक केन्द्रीय स्थान दिया गया। हालांकि इनमें से किसी भी देश में समानता को पूरी तरह, एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अमेरिका में दास प्रथा सन् 1865 में औपचारिक रूप से खत्म की गई मगर अश्वेतों की आज तक शिकायत है कि उनसे समान व्यवहार नहीं किया जाता।

फिर भी, अगर इतिहास को एक व्यापक रूप से देखा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज समानता के सिद्धांत को पहले से बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान तैयार करने का समय आया तब विज्ञान से प्रेरित सार्वभौमिक समानता की समझ को उसका केन्द्र बिन्दु बनाने की कोशिश की गई।

समानता की आधुनिक समझ

आधुनिक युग में जिस तरह से राजनैतिक दर्शन में समानता को देखा जाता है, उस नज़रिए की दो विशेषताएं हैं। पहली, कि समानता सार्वभौमिक है। सभी इंसान समान हैं और किसी एक समूह को विशेष सुविधाएं या अधिकार देना सही नहीं। दूसरी, कि समानता एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है कि जिसे व्यक्ति स्वयं बनाए या बचाकर रखे। यह पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने हर सदस्य को समानता का अधिकार दे और उस अधिकार की रक्षा करे।

आधुनिक समाज इस मामले में पुराने ज़माने से भिन्न है। पहले समानता के लिए समाज प्रतिबद्ध नहीं था। मगर अब समाज और उसके सबसे बड़े औज़ार - सरकार - की यह ज़िम्मेदारी है। यह समाज की ज़िम्मेदारी है और हमारे द्वारा बनाई गई सरकार की, कि यह न हो कि देश की एक तिहाई आबादी को सही पोषण न मिले।

यह माना गया है कि सभी लोग समान रूप से सम्मान के अधिकारी हैं और उनसे समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। मगर हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो यह बहुत कठिन लगता है। कोई समझदार दिखता है और कोई थोड़ा-सा नासमझ, कोई गणित में तेज़ तो कोई कविता रचने में बहुत अच्छा। ये सब समान कैसे हो सकते हैं? इस तरह का उदाहरण देते हुए कई लोग कहते हैं कि समानता तो सिर्फ बातों के लिए ही अच्छी लगती है। न तो कभी समानता रही है और न ही वह कभी हो सकती है। अत: उसके बारे में बात करना बेमानी है।

इस तरह की दलील एक बहुत आम भ्रम पर आधारित है - कि समानता का मतलब है कि सब एक जैसे हैं। जब आधुनिक युग में हम समानता की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब नहीं है। लोग तो कभी एक जैसे होते ही नहीं, उनमें फर्क तो रहते ही हैं और रहने भी चाहिए। अगर दुनिया में सब लोग एक जैसे हो जाएं तो वह एक बहुत दुखद दिन होगा। हमें शायर भी चाहिए और इंजीनियर भी, हंसमुख लोग भी चाहिए और संजीदा भी। लेकिन फिर समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है कि लोगों में जो फर्क है वह सही माने में उनके अंदरुनी गुणों से ही हो या उनके अपने चयन से हो, ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से नहीं। अगर कुछ लोग इसलिए इंजीनियर बनते हैं क्योंकि उनके पास साधन थे और बाकी रह जाते हैं क्योंकि उनके मां-बाप के पास ट्यूशन लायक पैसे नहीं थे या उन्हें अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिली तो यह उनकी समानता पर प्रहार है। तर्क और प्रमाण यही कहते हैं कि इंसान का जन्म तो समानता में होता है मगर इंसानों के आपस के अधिकांश फर्क समाज और इतिहास के कारण पैदा होते हैं।

समानता का मतलब है कि लोगों में जो फर्क है वह सही माने में उनके अंदरुनी गुणों से ही हो या उनके अपने चयन से हो, ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से नहीं। अगर कुछ लोग इसलिए इंजीनियर बनते हैं क्योंकि उनके पास साधन थे और बाकी रह जाते हैं क्योंकि उनके मां-बाप के पास ट्यूशन लायक पैसे नहीं थे या उन्हें अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिली तो यह उनकी समानता पर प्रहार है। तर्क और प्रमाण यही कहते हैं कि इंसान का जन्म तो समानता में होता है मगर इंसानों के आपस के अधिकांश फर्क समाज और इतिहास के कारण पैदा होते हैं।

इसीलिए समानता को बढ़ावा देने के लिए दो मुख्य पहलुओं पर ज़ोर दिया जाता है - समान अवसर और समान परिस्थितियां बनाए जाने पर। जब हम एक नए भारत और एक नए विश्व की कल्पना करते हैं तो उनकी मुख्य विशेषताओं में है एक ऐसे समाज का निर्माण जहां सभी को एक जैसी उच्चतम परिस्थिति और अवसर प्राप्त हों। समान अवसर जैसे एक गरीब आदिवासी गांव की लड़की को भी यह मौका मिलना कि वह परीक्षाओं द्वारा आगे बढ़ सके और परिस्थिति जैसे कि उस लड़की को भी पढ़ाई और तैयारी के लिए अच्छे साधन, स्कूल और प्रोत्साहन मिलें।

समानता की इस तरह की सार्वभौमिक और सक्रिय समझ ने पिछले 200 सालों में विश्व का चेहरा ही बदल दिया है। एक तरफ तो हर देश की सरकार को अपने-आपको उचित और सही जताने के लिए कहीं-न-कहीं यह कहना पड़ा है कि वह किसी एक समूह के भले के लिए नहीं बल्कि सभी के समान भले के लिए काम कर रही है। चाहे पाकिस्तान में मुशर्रफ हो या इराक में अमेरिका, दोनों को यह बोलते रहना पड़ता है कि वे जन-भावनाओं के अनुकूल काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान अपने आप में समानता की अवधारणा की ऐतिहासिक विजय के प्रमाण हैं। हां, वे इस बात का भी प्रमाण हैं कि जो सरकारें समानता और समानता पर आधारित जनतंत्र की दुहाई देती हुई चलती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे वास्तव में समान रिश्तों पर टिकी हुई हों। सत्य और समानता की खोज दोनों ही बहुत कठिन रहे हैं मगर दोनों मानवता के सबसे उच्च मूल्यों में शामिल हैं।

अमन मदान: समाज शास्त्र में अध्ययन किया है, कम्प्यूटर्स में विशेष रुचि। वर्तमान में आई.आई.टी. कानपुर में समाज शास्त्र पढ़ाते हैं।