फराह फारुकी

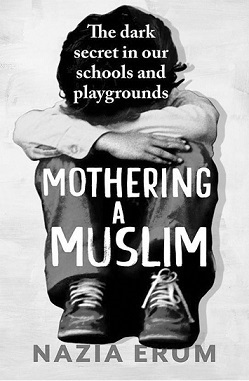

पुस्तक समीक्षा

मदरिंग अ मुस्लिम पढ़ते हुए मैं लगातार यह सोचती रही कि एक मुसलमान के नाते, बड़े होने के सफर और बच्चों की परवरिश करने के अपने अनुभवों को मैं कितनी आसानी-से इस किताब में दिए वाकयों की जगह रख सकती हूँ, क्योंकि किताब में दर्ज ये अनुभव लाखों शहरी, मध्यम-वर्गीय हिन्दुस्तानी मुसलमानों के जीते-जागते अनुभवों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

मदरिंग अ मुस्लिम पढ़ते हुए मैं लगातार यह सोचती रही कि एक मुसलमान के नाते, बड़े होने के सफर और बच्चों की परवरिश करने के अपने अनुभवों को मैं कितनी आसानी-से इस किताब में दिए वाकयों की जगह रख सकती हूँ, क्योंकि किताब में दर्ज ये अनुभव लाखों शहरी, मध्यम-वर्गीय हिन्दुस्तानी मुसलमानों के जीते-जागते अनुभवों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

किताब एक दुविधा से शुरू होती है जिसका सामना लेखिका, पेशेवर फैशनकर्मी नाज़िया इरम, ने उस वक्त किया जब वे 2014 में माँ बनीं। दुविधा थी कि क्या अपनी बच्ची को मुसलमानों वाला सुनाई देने वाला नाम देने से उसे अलग तरह के खतरों और डर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उसका नाम मायरा (Myra) रखा -- एक ऐसा नाम जो उन्हें लगा कि बहुत आसानी-से मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

यह किताब एक मुसलमान माँ की यह समझने की कोशिश है कि क्या उनके डर का कोई आधार है या यूँ ही बेबुनियाद है। या क्या उनकी प्रतिक्रियाएँ भी अपने बच्चों की सुरक्षा की कोशिश में लगी हर माँ की तरह ही हैं। जैसा कि वे परिचय वाले हिस्से में कहती हैं, “मैं यह जानना चाहती थी कि क्या एक मुसलमान माँ की चिन्ताएँ उसके हिन्दु या ईसाई या सिख साथियों से कुछ अलग होती हैं? वो कौन-सी चुनौतियाँ थीं जो सिर्फ एक मुसलमान माँ की अपनी चुनौतियाँ थीं?” समझने की इस कोशिश में इरम ने 12 भारतीय शहरों के 145 परिवारों से सम्पर्क किया और लगभग एक साल का समय अपने जैसी तालीमयाफ्ता मुसलमान औरतों के माँ बनने के अनुभवों का दस्तावेज़ीकरण किया, ऐसा अनुभव जो मीडिया-संचालित विमर्श में गायब रहता है। इस विविध समूह में एक कॉलेज प्रोफेसर, एक लोक सभा सदस्य, एक कार्यकर्ता, एक आई.टी. पेशेवर, एक शायरा, एक मानवाधिकार वकील, एक पर्दानशीं स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक घर सम्भालने वाली, एक ज़िला स्तरीय तैराक आदि शामिल हैं। इतने मुक्तलिफ समूह के पास साझा करने को एक-जैसी कहानियाँ थीं: कि कैसे उनके बच्चों ने स्कूल में हमउम्र दोस्तों, शिक्षकों और प्रशासन से साम्प्रदायिक दादागिरी का सामना किया था।

किताब के पहले हिस्से (The Muslims are coming / मुसलमान आ रहे हैं) में बयाँ वाकया शायद कुछ लोगों को चौंका दे। यहाँ हम अपने मुसलमान माता-पिता के साथ कार में जाते हुए एक 5 साल के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, कि कैसे जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद से बाहर निकलते, तहज़ीबी कपड़े पहने मर्दों के हुजूम को देखकर वह सहमकर काठ हो गया था। उसके माँ-बाप सोचते रह गए कि बच्चे ने, जिसने हाल में ही स्कूल जाना शु डिग्री किया था, इस तरह की तस्वीरों के प्रति ये डर कहाँ से ज़हन नशीं कर लिया।

इरम ने उन लोगों की प्रतिक्रियाओं को खूब जगह दी है जिनसे उन्होंने बात की। वे बड़े पैमाने पर उनकी आपबीती को शामिल करती हैं, अक्सर सीधे गुफ्तगू के रूप में। यह बात इस किताब को और असरदार बनाती है।

किताब के एक हिस्से में (The elephant in the schools / स्कूल की दबी हकीकतें) इरम स्कूलों और मोहल्लों में मुसलमान बच्चों पर ठप्पा लगाए जाने की आम प्रचलन की बात करती हैं। जिन बच्चों से उनकी बात हुई, उनमें से 90 फीसदी से ज़्यादा को या तो ‘पाकी’ या ‘पाकिस्तानी’ या ‘आतंकवादी’ बुलाया गया है! एक माँ एक घटना बयान करती हैं कि कैसे बच्चों ने आपस में टीम बनाते हुए उनके 7 साल के बेटे को पाकिस्तानी टीम में रख दिया। वे बताती हैं, “मेरे बेटे को बहुत बुरा लगा और उसने चीखना शु डिग्री कर दिया, ‘नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ!’ मैं इन गहरी बँटी खाइयों से बेहद चौंक गई थी। मैंने बच्चों को सलाह दी कि वे आई.पी.एल. के आधार पर टीम बना लें।” (पेज 60)

वे नोएडा के एक स्कूल के बारे में बताती हैं जहाँ एक बच्चे को पिछले दिनों हुई बमबारी की घटना का हवाला देते हुए शिक्षक के सामने एक दूसरे बच्चे ने चिढ़ाया, “साद, तुमने यह क्या कर दिया?” बहुत-सी महिलाओं ने बताया कि वैसे तो ये घटनाएँ 2014 के पहले भी हुआ करती थीं, परन्तु जबसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की बहुसंख्यकवादी सरकार आई है, हिन्दु फिरकापरस्ती बढ़ी है और ये घटनाएँ आम हो गई हैं।

किताब को पढ़ते हुए मैं अनायास ही अपने और अपने भाई-बहनों के स्कूली दिनों को याद करती रही। हम 70 और 80 के दशक में दक्षिणी दिल्ली के इसी तरह के स्कूलों में पढ़ते थे। 1978-79 की बात है। मैं चौथी में थी, तब मैंने अपने दोस्तों से यह झूठ बोला था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं काँप कर रह गई थी जब मेरी बिटिया ने मुझे बताया था कि उसने भी अपनी सहेलियों से यह ही झूठ बोला था। क्या इसका मतलब यह है कि हम मुसलमानों के लिए वक्त वहीं ठहरा हुआ है? आखिरकार हमारे बच्चों और हमने स्कूल में एक ही तरह की रूढ़ छवियों (stereotypes) और ठप्पों का सामना किया है। काश कि कोई इस पर शोध करे कि वक्त के साथ रूढ़ छवियों में किस तरह के बदलाव आए हैं। इससे शायद इस बात की हमारी समझ कुछ गहरी हो सके कि समाज में हो रहे सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तन किस तरह से हमारी सीखने की (संज्ञानात्मक) प्रक्रियाओं और रवैय्यों को प्रभावित करते हैं। क्या बदलते सामाजिक-राजनैतिक सन्दर्भों में पूर्वाग्रह और रवैय्ये बदल जाते हैं, या वे नए सामाजिक सन्दर्भों के अनुसार नए-नए रूप धर लेते हैं?

इरम उन तथाकथित तालीम-याफ्ता शहरी मध्यमवर्गीय तबके के परिवारों के सामने एक आईना रख देती हैं जो अपने बच्चों को बड़े नामी स्कूलों में भेजते हैं। भोपाल के एक शाही खानदान की रईका सौलत खान ने अपने बेटे फैज़ान को खानदानी रिवाज के मुताबिक इन्दौर के डेली कॉलेज में दाखिला दिलाया था। फैज़ान के हॉस्टल के डॉरमिटरी के साथियों ने उसके खिलाफ गुट बना लिया। वे उसे ‘पाकिस्तानी’ या ‘आतंकवादी’ पुकारते थे। बच्चा इतना परेशान हो गया कि उसका स्कूल छुड़वाना पड़ा और अब वह भोपाल में, एक स्थानीय स्कूल में पढ़ता है। रईका को इस बात का गम है कि भोपाल के नए स्कूल में फैज़ान ने सिर्फ मुसलमान दोस्त बनाए। भारतीय आधुनिकता के इन विरोधाभासों पर रोशनी डालकर इरम इस बात को उजागर करती हैं कि एक समाज के रूप में हम कितने पूर्वाग्रह-ग्रसित हैं। इन वाकयों को पढ़ते हुए गौ-रक्षा के नाम पर हाल में हिंसक भीड़ द्वारा मारे गए अखलाक, ज़ुनैद, पहलू खान और कई दूसरों की शक्लें बरबस मेरी आँखों के सामने घूम गईं। मुझे समझ में आने लगा कि कैसे धीमे-धीमे उबलती मज़हबी नफरत एक छोटे-से उकसावे पर भयानक हिंसा की तरह फूट सकती है।

क्या हमारे स्कूल आलोचनात्मक और खुली चर्चाओं को जगह देकर एक धर्म-निरपेक्ष समाज को गढ़ने में मदद कर सकते हैं?

एक ऐसा समाज जो एंटी-एसेनशिएलिस्ट (anti-essentialist) हो।

यह बात बहुत परेशान करने वाली है कि ज़्यादातर माता-पिता फिरकापरस्ती दादागिरी के मामलों के बारे में शिक्षकों या स्कूल प्रबंधन से चर्चा करने का साहस नहीं जुटा पाते। कई बार तो बच्चे भी अपनी तकलीफें अपने माता-पिता के साथ साझा नहीं करते हैं और धीरे-धीरे खुद से ही उनसे निपटना सीख लेते हैं। मुझे याद आता है कि कैसे, दूसरी कक्षा में पढ़ रहे मेरे भाई की दोस्तों ने पिटाई कर दी थी जब 1984 में सिख-विरोधी हिंसा के बाद स्कूल खुले थे। उनके शिक्षक ने कहा था कि हिन्दु और सिख तो ‘भाई-भाई’ हैं इसलिए उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए; असली दुश्मन तो मुसलमान हैं। तब बच्चों ने शिक्षक के सामने ही ‘दुश्मन’ की पिटाई की थी। इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है कि क्यों मेरे माता-पिता ने, जो दोनों ही ऊँची तालीम पाए हुए पेशेवर लोग हैं, न तो स्कूल से सम्पर्क किया और न ही शिक्षक की शिकायत की।

यह स्कूल भी स्कूलों की उस फेहरिस्त में शामिल है जो लेखिका ने किताब में दी है -- जहाँ उनसे बातचीत करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया बदली नहीं है! इस तरह का दानवीकरण और हिंसा बच्चों के दिलो-दिमाग पर किस तरह के घावों के निशान छोड़ते होंगे? इस तरह के अलगाव का समुदाय पर और दीगर समाज पर क्या असर पड़ता होगा? इस बात को भी पहचानना ज़रूरी है कि इस तरह से चिढ़ाया जाना और भेदभाव भी मुसलमान बच्चों के स्कूल छोड़ने या ड्रॉप-आउट दरों के कारण हैं, जैसा कि देश में मुसलमानों की स्थिति पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट (2006) ने बताया था।

इरम के दस्तावेज़ीकरण से मुसलमानों के व्यवस्थागत ‘अलगाव’ की प्रक्रिया भी उजागर होती है। मसलन, भोपाल जैसी जगहों पर, जहाँ मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी बसती है, उर्दू के विकल्प को संस्कृत के साथ-साथ तीसरी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। यहाँ के स्कूलों में बच्चे न सिर्फ चुनी गई भाषा के आधार पर बल्कि मज़हबी आधारों पर भी समूहों में बँट जाते हैं। नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्व-विद्यालय के मेरे ही कई छात्र-छात्राएँ मुझे बताते हैं कि जिन स्कूलों में वे शाला अनुभव (इनटर्नशिप) के लिए जाते हैं, वहाँ भी कक्षाओं के भाषा से बँटे वर्गों को शिक्षक तक ‘हिन्दु’ क्लास या ‘मुस्लिम’ क्लास कहकर बात करते हैं। उर्दू सेक्शन के बच्चों को बदमाश और परेशानी पैदा करने वाले बच्चों की तरह देखा जाता है। स्कूलों के इस तरह के वर्गीकरण को मौजूदा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बरअक्स देखना होगा जिसमें प्रबल मज़हबी समूहों के लोगों का मुसलमानों के बारे में अनुभवजन्य (experiential) ज्ञान न के बराबर है, क्योंकि मुसलमान घेटो में फँसे रहने को अभिशप्त हैं और मिले-जुले समुदायों या समूहों वाले मोहल्ले न के बराबर ही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे महानगर में भी सरकारी स्कूलों में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत ही एकतरफा है। चूँकि मुसलमान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन मूल्यों वाले ‘अच्छे’ निजी स्कूलों में तो उनकी संख्या कम होती ही है।

ऐसे कई और शोधों की ज़रूरत है जो पूर्वाग्रहों, रूढ़ छवियाँ गढ़ने और ठप्पा लगने के आपसी ताल्लुक को टटोलें जिनसे लोगों और समुदायों को घेटो में बन्द करके हाशिये पर डाल दिया है। वे सभी औरतें जिनसे मदरिंग अ मुस्लिम के लिखे जाने के दौरान रूबरू बातचीत की गई है, तालीमयाफ्ता शहरी मुसलमान घरों से हैं जो सामाजिक और मज़हबी तौर पर मिले-जुले मोहल्लों में रहती हैं। सामान्य तौर पर मुसलमानों के अनुभवों पर और खास तौर पर घेटो में रहने वाले मुसलमान कामगारों के अनुभवों पर कोई खास काम हुआ ही नहीं है। गाँवों और कस्बों में रह रहे मुसलमानों के अनुभवों को भी देखने-समझने की ज़रूरत है। इससे ऐसे इलाकों में हाल में हुई खून-खराबे की वारदातों को समझने में मदद मिलेगी।

इरम इस बात की भी चर्चा करती हैं कि कैसे मुसलमान समुदायों के जीवन में खुद ही खुद पर रोक-टोक लगाने की आदत ने जगह बना ली है (पेज 57)। वे बताती हैं कि किस तरह से मुसलमान परिवार अपने बच्चों को पारम्परिक पहनावे पहनने से रोकते हैं और हवाई अड्डे जैसी आम जगहों पर थोड़ा एहतियात से चलते हैं। चारों ओर मौजूद निगरानी की मशीनों और तौर-तरीकों (जो सज़ा के आधुनिक तरीके भी हैं) की वजह से लोग इसी तरह से कतार पर चलने लगते हैं। बाद में इरम इस मुद्दे पर भी बात करती हैं कि कैसे मुस्लिम-पना लोगों पर उनकी प्राथमिक पहचान के रूप में थोपा जाता है। एक ऐसी पहचान जिसके चश्मे के ज़रिए ही बाकी सब पहचानों को देखा-समझा जाता है। अपने बच्चों के आइसिस (ISIS) जैसे अतिवादी समूहों से प्रभावित होने की मुसलमान माता-पिताओं की दुश्चिन्ताओं पर भी किताब में गौर किया गया है।

किताब एक रोचक विडम्बना को भी सामने लाती है -- कि कैसे एक तरफ तो मुसलमानों को अपने राष्ट्रप्रेम को बार-बार दुनिया के सामने साबित करते रहना पड़ता है -- और यहाँ इरम अपने बारे में बताती हैं कि वे एक स्वतंत्रता-संग्रामी परिवार से आती हैं जिन्होंने 1857 के भारतीय संघर्ष के लिए धन जुटाया था, जिसके कारण परिवार के लोगों को उनके शहर इलाहबाद में फाँसी दी गई थी। पर दूसरी तरफ कई मुसलमानों को उनके अपने समुदाय द्वारा यह कहकर नहीं स्वीकारा जाता कि वे पर्याप्त मुस्लिम नहीं हैं। वे बताती हैं कि किस तरह से वहाबी सऊदी अरब से लौटने वाले लोग और-और संकीर्ण सोच वाले होते जा रहे हैं और यह मानते हैं कि वे खुद ही ‘शुद्ध’ इस्लाम को मानते हैं। अपने उपसंहार में इंडिया के विचार का जश्न मनाते हुए इरम सभी से यह आग्रह करती हैं कि वे संकीर्णता और कठोरता (rigidity) की दोहरी बुराइयों द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों को पहचानें। वैसे यह मज़हबी और तहज़ीबी दादागिरी कहीं ज़्यादा पेचीदा है और इसे दुनियावी और देश की राजनीति और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक बदलावों के मद्देनज़र समझना होगा।

किताब एक रोचक विडम्बना को भी सामने लाती है -- कि कैसे एक तरफ तो मुसलमानों को अपने राष्ट्रप्रेम को बार-बार दुनिया के सामने साबित करते रहना पड़ता है -- और यहाँ इरम अपने बारे में बताती हैं कि वे एक स्वतंत्रता-संग्रामी परिवार से आती हैं जिन्होंने 1857 के भारतीय संघर्ष के लिए धन जुटाया था, जिसके कारण परिवार के लोगों को उनके शहर इलाहबाद में फाँसी दी गई थी। पर दूसरी तरफ कई मुसलमानों को उनके अपने समुदाय द्वारा यह कहकर नहीं स्वीकारा जाता कि वे पर्याप्त मुस्लिम नहीं हैं। वे बताती हैं कि किस तरह से वहाबी सऊदी अरब से लौटने वाले लोग और-और संकीर्ण सोच वाले होते जा रहे हैं और यह मानते हैं कि वे खुद ही ‘शुद्ध’ इस्लाम को मानते हैं। अपने उपसंहार में इंडिया के विचार का जश्न मनाते हुए इरम सभी से यह आग्रह करती हैं कि वे संकीर्णता और कठोरता (rigidity) की दोहरी बुराइयों द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों को पहचानें। वैसे यह मज़हबी और तहज़ीबी दादागिरी कहीं ज़्यादा पेचीदा है और इसे दुनियावी और देश की राजनीति और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक बदलावों के मद्देनज़र समझना होगा।

लेखन में रवानगी लिए हुए, गहरा नज़रिया देने वाली और सीधे चोट करने वाली नाज़िया इरम की मदरिंग अ मुस्लिम एक सामयिक और अहम दस्तावेज़ीकरण है। इसे न सिर्फ स्कूलों व दीगर संस्थानों में, बल्कि कानून शिक्षा के संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य राजकीय व संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षणों में भी आवश्यक पठन सामग्री की तरह पढ़ा जाना चाहिए। एक खास बात जो इस किताब को अन्य अकादमिकों द्वारा लिखी गई किताबों से अलग करती है, यह है कि लेखिका उन लोगों को अपनी सामाजिक हकीकतों और परिस्थितियों के मायने निकालने का मौका देती हैं जिनसे उन्होंने गुफ्तगू की है। वे ऐसे ज़बरदस्ती के विश्लेषण से बचती हैं जो अक्सर लोगों को वस्तु बना देते हैं यानी ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं।

फराह फारुकी: इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाती हैं।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: टुलटुल बिस्वास: एकलव्य, भोपाल में कार्यरत। कई सालों तक बच्चों के सहज जीवन पर आधारित किताबें, पत्रिकाएँ और अन्य पठन सामग्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन दिनों शिक्षक शिक्षा, प्रसार और पैरवी का काम कर रही हैं।