सी.एन. सुब्रहाण्यम

जैन धर्म के इतिहास के कुछ पन्ने

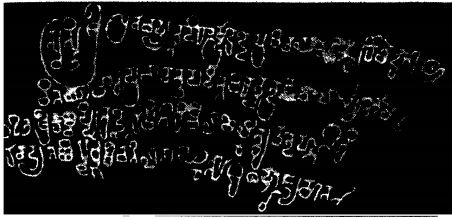

". . . अपनी आंखों को हल्के से बंद रखते हुए आसन ग्रहण किया, अपने मन में भगवान जिन (महावीर) के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पंचपादों का जप करने लगी। पूरे एक महीने कठोर उपवास रखते हुए सन्यास ग्रहण किया, समाधि के बारे में अपने गुरू और अन्य मुनियों के वचन सुनते हुए वह देवलोक सिधार गई ..."

"इस कठोर और भयावह व्रत के चरम को देखकर वहां उपस्थित लोगों ने हाहाकार किया – कौन ऐसी महिला है जो इस व्रत में ‘माचिकब्बे’ की बराबरी कर सकती है। धरती पर ऐसा कौन है जो माचिकब्बे की तरह सन्यसन जैसे कठोर व्रत को धारण कर सकता है और ‘पंडित मरण’ को पा सकता है।"

इतनी ज़बरदस्त ख्याति रखने वाली यह महिला, माचिकब्बे, कौन थी?

माचिकब्बे

सन् 1131 की बात है। उस वर्ष माचिकब्बे नाम की एक भद्र महिला ने श्रवण बेळगोळा क्षेत्र में एक महीना कठोर उपवास रखकर अपने प्राण त्यागे थे। माचिकब्बे एक संपन्न, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली परिवार की थी।

उसके माता-पिता दोनों शायद जैन धर्म को मानते थे। यह निश्चित है कि माचिकब्बे और उसके दो भाई जैन धर्म को मानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि माचिकब्बे की शादी एक शैव धर्म के अनुयायी से हुई थी। उसके पति का नाम था, पेरगड्डे मारसिंगय्या। यह विचारणीय है कि मारसिंगय्या शैव धर्म को मानते हुए भी जैन गुरूओं का सम्मान करते थे और माचिकब्बे एक शैव परिवार मे रहते हुए जैनधर्म का पालन करती थीं। इन दोनों की एक पुत्री थी, शांतला; जिसकी शादी होयशळ वंश के राजा विष्णुवर्धन से हुई। शांतला और विष्णुवर्धन दोनों ने – जैन धर्म, शैव मत और श्री वैष्णव मत – तीनों को समान रूप से आश्रय दिया।

उसके माता-पिता दोनों शायद जैन धर्म को मानते थे। यह निश्चित है कि माचिकब्बे और उसके दो भाई जैन धर्म को मानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि माचिकब्बे की शादी एक शैव धर्म के अनुयायी से हुई थी। उसके पति का नाम था, पेरगड्डे मारसिंगय्या। यह विचारणीय है कि मारसिंगय्या शैव धर्म को मानते हुए भी जैन गुरूओं का सम्मान करते थे और माचिकब्बे एक शैव परिवार मे रहते हुए जैनधर्म का पालन करती थीं। इन दोनों की एक पुत्री थी, शांतला; जिसकी शादी होयशळ वंश के राजा विष्णुवर्धन से हुई। शांतला और विष्णुवर्धन दोनों ने – जैन धर्म, शैव मत और श्री वैष्णव मत – तीनों को समान रूप से आश्रय दिया।

इस बीच मारसिंगय्या की मृत्यु हुई। इसके कुद ही दिनों बाद शांतला भी चल बसी। एक के बाद एक पति और बेटी के मरने से माचिकब्बे शोकाकुल हुईं। उनके मन में प्राण त्यागने का विचार बना: ‘’रानी (शांतला) देवलोक सिधार गईं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूं?’’

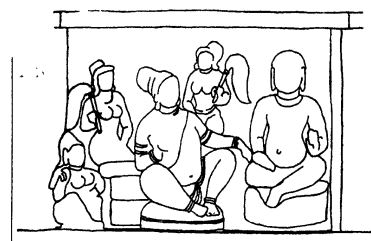

माचिकब्बे ने अपना सारा धन आश्रितों और ज़रूरतमंदों के बीच बांट दिया और खुद श्रवण बेळगोळा आ पहुंचीं। वहीं पर माचिकब्बे ने अपने गुरू प्रभाचंद्र सिद्धांतदेव के हाथ ‘सन्यसन’ व्रत धारण किया। इस व्रत में न केवल अन्न-जल ग्रहण करना क्रमश: बंद किया जाता है, बल्कि यह भी अपेक्षा है कि व्रतधारी खुली चट्टान में एक ही मुद्रा में मृत्यु वरण करने तक रहे। माचिकब्बे ने अधखुली आंखों के साथ बैठने की मुद्रा अपनाई। महीने भर के व्रत-अनुष्ठान के बाद वे चल बसीं।

माचिकब्बे ने शरीर क्यों त्यागा? माचिकब्बे के जीवन और मृत्यु की कई आश्चर्यजनक और रोचक बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान खिंचता है। इन दिनों जैन धर्म और शैव धर्म के बीच काफी तनाव था, इस बात के संकेतों की कमी नहीं है। ऐसे में एक परिवार में पति और पत्नी का दो अलग धर्मो का पालन करना ओर उनकी संतान का सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखना निश्चित ही उल्लेखनीय है। और फिर यह सवाल कि आखिर उसने अपना जीवन क्यों खत्म किया? कोई स्वेच्छा से मरे ओर वह भी एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से, यह बात भी अनूठी ही है। ज़रूर इस निर्णय के पीछे व्यक्तिगत और व्यापक कारण रहे होंगे जिनके बारे में हमें कुछ संकेत मात्र मिलते हैं। आलेख में ही बताया गया है कि माचिकब्बे के इस निर्णय के पीछे उसके पति और बेटी की मौत से उत्पन्न वैराग्य था। लेकिन इस तरह की घटनाएं सभी के जीवन में होती रहती हैं, लेकिन वे शायद प्राण त्यागने को प्रेरित भी नहीं करतीं। और न ही स्वेच्छा से प्राण त्यागने जैसे कृत्यों को सामाजिक मान्यता मिलती है। इससे ऐसा लगता है कि माचिकब्बे के इस निर्णय के पीछे एक व्यक्तिगत त्रासदी के साथ-साथ, समाज में व्याप्त जीवन और मरण से संबंधित कुछ मान्यताएं भी जि़म्मेदार थीं।

माचिकब्बे के जीवन और मृत्यु की कई आश्चर्यजनक और रोचक बातें हैं जिनकी तरफ ध्यान खिंचता है। इन दिनों जैन धर्म और शैव धर्म के बीच काफी तनाव था, इस बात के संकेतों की कमी नहीं है। ऐसे में एक परिवार में पति और पत्नी का दो अलग धर्मो का पालन करना ओर उनकी संतान का सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखना निश्चित ही उल्लेखनीय है। और फिर यह सवाल कि आखिर उसने अपना जीवन क्यों खत्म किया? कोई स्वेच्छा से मरे ओर वह भी एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से, यह बात भी अनूठी ही है। ज़रूर इस निर्णय के पीछे व्यक्तिगत और व्यापक कारण रहे होंगे जिनके बारे में हमें कुछ संकेत मात्र मिलते हैं। आलेख में ही बताया गया है कि माचिकब्बे के इस निर्णय के पीछे उसके पति और बेटी की मौत से उत्पन्न वैराग्य था। लेकिन इस तरह की घटनाएं सभी के जीवन में होती रहती हैं, लेकिन वे शायद प्राण त्यागने को प्रेरित भी नहीं करतीं। और न ही स्वेच्छा से प्राण त्यागने जैसे कृत्यों को सामाजिक मान्यता मिलती है। इससे ऐसा लगता है कि माचिकब्बे के इस निर्णय के पीछे एक व्यक्तिगत त्रासदी के साथ-साथ, समाज में व्याप्त जीवन और मरण से संबंधित कुछ मान्यताएं भी जि़म्मेदार थीं।

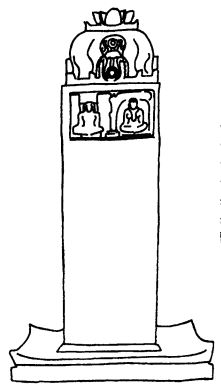

जिस मंडप में माचिकब्बे का निसिद्धि स्तंभ स्थापित है उसी में दो और स्तंभ हैं। एक में उसके भाई सिंगिमय्या और दूसरे में उसके भतीजे बलदेव दण्डनायक के मृत्यु स्वीकारने की बात कही गई है। एकाध और शिलालेख से पता चलता है कि माचिकब्बे के नैहर में भी कुछ और लोगों ने स्वेच्छा से मौत को आमंत्रित किया था। (कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शांतला ने भी मृत्यु को आमंत्रित किया था।) इन बातों से एक संशय उत्पन्न होता है कि कहीं उनके परिवार में एक प्रबल आत्मघाती प्रवृत्ति तो उपस्थित नहीं थी। कई मनोवैाानिक मानते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति अनुवांशिक भी हो सकती है। माचिकब्बे के सिलसिले में इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का योगदान कितना था, यह कहना कठिन है; इस संबंध में हमारी जानकारी पर्याप्त नहीं है।

II सल्लेखन

परंपरा

वैसे जैन धर्म में ‘खुदकुशी’ और ‘मृत्यु को आमंत्रित करना’ (सल्लेखन) इन दोनों को मूलभूत रूप से भिन्न माना गया है। खुदकुशी में अपने आप को हिंसात्मक क्रिया के द्वारा खत्म किया जाता है। सल्लेखन में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए जगह नहीं है। इसमें भोजन और पानी को त्यागकर धीरे-धीरे अपने आप को खत्म होने दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कष्ट ज़रूर होता होगा पर उसे हिंसा से उत्पन्न कष्ट से अलग माना गया है।

जैन धर्म के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति गुरू की अनुमति के बिना इस व्रत को धारण नहीं कर सकता। अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता था कि उस व्यक्ति के जीवन का वृद्धावस्था या बीमारी के कारण अंत होने वाला है। तभी यह अनुमति दी जा सकती थी।

लगभग 150 ईसवी के सामंतभद्र अपने ‘रत्नाकरण्ड श्रावकाचार’ में सल्लेखन के बारे मे लिखते हैं, ‘’सल्लेखन एक ऐसा व्रत है जो किसी विपदा, अकाल, वृद्धावस्था, या बीमारी के दौरान आत्मा को शरीर से मुक्त कराने के लिए किया जाता है।‘’ ससामंतभद्र यह भी बताते हैं कि सल्लेखन व्रत धारण करने से पहले व्यक्ति को दोस्ती, दुश्मनी, ममत्व, आदि त्यागकर सब परिचितों से क्षमायाचना कर, उन्हें क्षमा प्रदान करनी चाहिए। उन्हें अपने गुरू से अपने सारे दुष्कर्मों की चर्चा करनी चाहिए। गुरू उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए सल्लेखन का उचित तरीका सुझाएगा।

सल्लेखन में क्रमश: आहार को कम किया जाता था। पहले हफ्ते में एक दिन के उपवास से शुरू करके फिर दिन में एक बार ही खाना, फिर धीरे-धीरे अनाज बंद करके फल व दूध ही ग्रहण करना, फिर सिर्फ दूध, फिर सिर्फ पानी, फिर....। कभी-कभी यह प्रक्रिया बारह साल तक चल सकती थी। वैसे आम तौर पर यह क्रम तीन दिन से लेकर तीन महीने तक चलता था।

उपववास के साथ-साथ ध्यान और जाप करना भी ज़रूरी था। व्रत के दौरान अपने जीवन पर और आत्मा व शरीर संबंधी जैन धारणाओं पर विचार करना होता था।

विचारधारा

सन् 1432 मेंश्रवण बेळगाळा में रुतमुनि नाम के एक प्रभावशाली मुनि ने अपनी देह त्यागी थी। व्रत के दौरान उन्होंने क्या विचार किया इसका उल्लेख उनके निसिद्धि स्तंभ में है।

"यह शरीर दुख का घर है और सभी के द्वारा त्यागने योग्य है। इसीलिए सारे मुनि इस शरीर को कठोर तपस्या द्वारा छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। भौतिक वासनाओं में लिप्त शरीर भरा हुआ विष का प्याला है जो केवल अनगिनत जन्मों में हमें फंसा सकता है। इस कारण सभी मुनि अपने शरीर को त्यागकर सारे कर्मों को नष्ट करके अमरत्व पाते हैं। ...."

शरीर, जीवन और मृत्यु के बारे में इस कथन की अन्य वैचारिक परंपराओं से तुलना करने पर इसकी खासियत उभरकर आती है। उदाहरण के लिए नाथपंथियों का मानना था कि शरीर के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है ओर इसके लिए शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखना है और यहां तक कि उसे अमर बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसी सिद्धांत की प्रेरणा से ‘रसवाद’ का विकास हुआ।

जीवन के अंतिम दिनों में व्यक्ति के मन से मृत्यु भय को हटाना, जीवन के प्रति इच्छा को समाप्त करना, इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य रहा होगा। ताकि मनुष्य एकदम शांत होकर मृत्यु का सामना कर सके।

सामंतभद्र, जिनके ग्रंथ का उल्लेख पहले किया गया है, बताते हैं कि व्रतधारियों को पांच तरह के विचारों से बचना चाहिए: 1. मौत बाद में हो, 2. मौत जल्दी आ जाए, ऐसा सोचना, 3. मृत्यु की पीड़ा का भय, 4. दोस्तों व रिश्तेदारों को याद करना और 5. किसी भी प्रकार के फल की कामना।

दरअसल मौत को आमंत्रित करने की प्रथा भारत के किसी अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक संप्रदाय में सशक्त रूप में विकसित नहीं हुई। बौद्ध धर्म में शरीर को इस तरह अत्यधिक कष्ट पहुंचाने की मनाही थी। हिंदू या ब्राहा्णवादी संप्रदायों में भी मौत की प्रतीक्षा न करके खुद उसकी ओर जाना लगभग मना था। वास्तव में किसी भी ईश्वरवादी धर्म में माना जाता है कि ईश्वर ही सबकी सृष्टि करता है और उसी को उन्हें खत्म करने का अधिकार है। मनुष्य के जीवन का अंत कब होना है यह तय करने का अधिकार ईश्वर को ही है मनुष्य को नहीं। इस सिद्धांत के अपवाद ज़रूर रहे हैं, जैसे सती प्रथा या प्रयाग में डूब मरने की प्रथा या जगन्नाथ रथ के नीचे आकर मरने की प्रथा। लेकिन ये मात्र अपवाद ही रहे हैं।

जैन धर्म निरीश्वरवादी धर्म है और इसमें सृष्टिकर्ता और संहारी ईश्वर के लिए काई जगह नहीं है। अत: मरने तक मनुष्य के प्रयत्नों पर ही जोर दिया गया है। इसलिए ‘सल्लेखन’ जैसी प्रथा जैन धर्म में ही विकसित हो पाई।

शरीर और जीवन संबंधित जैन विचारकों के इन सिद्धांतों ने जैन धर्म के अनुयायियों के विचारों पर गहरा असर छोड़ा। इस बात का माचिकब्बे और उसके रिश्तेदार ठोस सबूत प्रदान करते हैं।

निश्चय ही यह मानसिकता इस परिवार तक सीमित नहीं थी: श्रवण बेळगोळा में ही सैकड़ों और लोगों के प्राण त्यागने की बात वहां के शिलालेखों में लिपिबद्ध है। कर्णाटका की कई और जगहों से भी हमें सल्लेखन से संबंधित आलेख मिलते हैं।

III एक मानसिकता का इतिहास

मौत की पहाड़ी

इतिहास में लोगों के जीवन के बारे में काफी कुछ कहा जाता है लेकिन मृत्यु के बारे में चर्चा दुर्लभ है। कर्णाटका के रवण बेळगोळा क्षेत्र की पहाड़ी ‘कटवप्र’ एक ऐसी अद्वितीय पहाड़ी है जिसकी ख्याति लोगों के मरण से बनी है। यहां माचिकब्बे जैसे सैकड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे। इन लोगों के जीवन और मृत्यु के बारे में यहां कई आलेख मिलते हैं। इसलिए मृत्यु के प्रति लोगों की मानसिकता के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त क्षेत्र है।

दिगंबर जैन परंपराओं के अनुसार कटवप्र पहाड़ी में सल्लेखन की शुरूआंत इस पंथ के प्रमुख आचार्य भद्रबाहु और उनके प्रसिद्ध शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य ने लगभग 250 ई.पू. में की थी। परंपरा के अनुसार इसके बाद सैकड़ों जैन मुनियों ने यहां मौत को स्वीकारा। यहां के शिलालेखों में हमें लगभग 600 ईसवी से यहां आकर सल्लेखन करने वालों की जानकारी मिलती है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ 600 से 800 ईसवी के बीच 68 लोगों ने यहां अपने प्राण त्यागे। यानी तकरीबन हर तीन वर्ष में एक व्यक्ति। यहां के दस्तावेज़ों में सन् 600 से 1600 के बीच लगभग 150 लोगों के सल्लेखन का जि़क्र है।

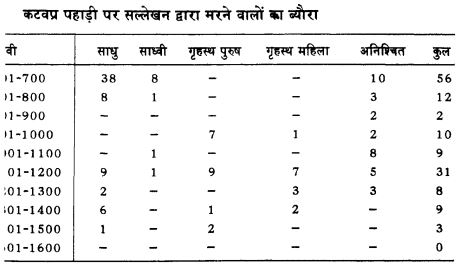

इस तरह मरेने वाले कौन थे, समाज के किन तबकों से आए थे, उनकी संख्या कब ज़्यादा थी और कब कम .... अगर इन सवालों के कुछ जवाब मिले तो इस विचारधारा के फैलाव को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ज़रा नीचे दी गई तालिका को देखिए।

सातवीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोगों ने मृत्यु स्वीकारी – जिनमें से शायद सभी साधु या साध्वी थे। अगली दो शताब्दियों में यह परंपरा थम-सी जाती है और फिर से सन् 900 के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन अगली दो शताब्दियों में करने वालों में साधु या साध्वियां नहीं के बराबर हैं। फिर अचानक सन् 1100 से 1200 के मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती है। अब भी गृहस्थ आगे हैं, लेकिन साधु ज़्यादा पीछे नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मरने वालों में एक तिहाई महिलाएं हैं और वह भी गृहस्थ महिलाएं। फिर मरने वालों की संख्या घट जाती है और सन् 1400 के बाद नगण्य हो जाती है।

इतिहासकार के लिए यह तालिका काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर वह कुछ सवाल उठा सकता है:

इतिहासकार के लिए यह तालिका काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर वह कुछ सवाल उठा सकता है:

- सन् 800 से 1100 के बीच साधु-साध्वियों का मरना क्यों बंद हो गया?

- इस दौरान गृहस्थ क्यों मरने लगे?

- मरने वाली महिलाओं का प्रतिशत अचानक क्यों बढ़ा?

- सन् 1400 के बाद यह प्रथा बंद-सी क्यों होने लगी?

आखिर इतिहासकार का काम तभी शुरू होता है जब उसे किसी विषय में समय के साथ बदलाव दिखता है। तो चलिए सवेच्छा से जीवन को खत्म करने के इस रिवाज़ के इतिहास को बारीकी से देखें।

इस पूरे इतिहास का गहरा विश्लेषण किया है कर्णाटका के प्रसिद्ध इतिहासकार ‘एस. शेट्टर’ ने। प्रस्तुत लेख काफी कुछ उन्हीं के शोध पर आधारित है।

मौत का इंतज़ार

इतिहासकारों का अनुमान है कि आज से 1400 साल पहले श्रवण बेळगोला घने वनों का एक निर्जन इलाका रहा होगा; सांप, शेर जैसे भयानक जानवरों का निवास।

कई जैन मुनियों ने ऐसी सुनसान भयानक जगह को अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चुना। उनके संकल्प और धीरज पर आश्चर्य ही होता है। वीरान जंगल में रहना तो अलग, वहां अन्न भोजन त्यागकर धीरे-धीरे शरीर की शक्ति को क्षीण होते देखना कोई सामान्य बात नहीं थी। आलेखों में कहा गया है कि वे लोग जीवन की तमाम आशा, इच्छाएं, अपनी विद्वता, ज्ञान दंभ और जीने या मरने की इच्छा तक त्यागकर वहां आ बैठते थे।

शायद शुरू में ये लोग अकेले ही रहकर खत्म हो जाते थे। इसलिए इनके यहां मरने का कोई प्रमाण नहीं बचा है। बस सिर्फ उन्होंने एक परंपरा की नींव डाली और गुमनाम बनकर ही रह गए। लेकिन संभवत: बाद मे समय में यहां मरने वालों की सेवा करने के लिए कुछ लोग साथ रहते थे। वे उन मुनियों या साध्वियों के शिष्य रहे होंगे। व्रतधारियों के मरने के बाद ये सेवक उनका अंमित संस्कार करके उनके मरने की जगह की चट्टान पर उनका नाम खुदवा जाते।

कटवप्र में शुरू में यानी कि सातवीं शती में मरने वालों से संबंधित लेखों को ध्यान से देखे तो पता चलता है कि ज़्यादातर मुनियों के संघो के बारे में जानकारी नहीं है। केवल साध्वियों के संघों का नाम अनिवार्य रूप से बताया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि या तो ये मुनि स्वतंत्र श्रमण थे जो किसी संघ के सदस्य नहीं थे या फिर यहां मरने आने से पहले अपने संघ से नाता तोड़ देते थे।

बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में शुरू में श्रमणों के इकट्ठे रहने या इकट्ठे भ्रमण करने का प्रावधान नहीं था। प्राचीन जैन ग्रंथ श्रमणों से अकेले और सतत भ्रमण करते रहने का आग्रह करते हैं। शायद इसी कारण शुरू में जैन मठालय नहीं बने। अपनी भ्रमणशीलता के कारण जैन मुनि दूर दराज़ के इलाकों में जा पहुंचे। इतिहासकारों का कहना हे कि सुदूर दक्षिण की मदुरै की पहाडि़यों में जैन मुनियों से संबंधित आलेख मौर्य काल से मिनले लगते हैं। लेकिन तीसरी या चौथी शताब्दी से जैन श्रमण भी जैन मंदिरों मे आसपास एक जगह बनाकर रहने लगे। लेकिन सारे श्रमणों ने ऐसा नहीं किया और कई अब भी अकेले घूमते रहे। इस तरह जैन श्रमणों में ‘मठवावसी’ और ‘वनवासी’ दो खेमे बने। कटवप्र के आलेखों से लगात है कि यहां शुरू में आकर मरनेवालों में वनवासी श्रमण अधिक थे।

बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में शुरू में श्रमणों के इकट्ठे रहने या इकट्ठे भ्रमण करने का प्रावधान नहीं था। प्राचीन जैन ग्रंथ श्रमणों से अकेले और सतत भ्रमण करते रहने का आग्रह करते हैं। शायद इसी कारण शुरू में जैन मठालय नहीं बने। अपनी भ्रमणशीलता के कारण जैन मुनि दूर दराज़ के इलाकों में जा पहुंचे। इतिहासकारों का कहना हे कि सुदूर दक्षिण की मदुरै की पहाडि़यों में जैन मुनियों से संबंधित आलेख मौर्य काल से मिनले लगते हैं। लेकिन तीसरी या चौथी शताब्दी से जैन श्रमण भी जैन मंदिरों मे आसपास एक जगह बनाकर रहने लगे। लेकिन सारे श्रमणों ने ऐसा नहीं किया और कई अब भी अकेले घूमते रहे। इस तरह जैन श्रमणों में ‘मठवावसी’ और ‘वनवासी’ दो खेमे बने। कटवप्र के आलेखों से लगात है कि यहां शुरू में आकर मरनेवालों में वनवासी श्रमण अधिक थे।

आलेखों में मरने वालों के नाम के साथ जो विशेषण दिए गए हैं, उनकी ओर इतिहासकार ‘शेट्टर’ हमारा ध्यान खींचते हैं। इन विशेषणों में उनकी तपस्या, दया, ज्ञान आदि पर जोर है। चमत्कारी शक्ति, परधर्म से वाद-विवाद गुणों का इन श्रमणों के संदर्भ में जिक्र नहीं किया जाता, जो राजाओं या धनी उपासकों का आश्रय पाने के लिए ज़रूरी थे। शायद उनपर किसी प्रभावशाली मठ या सुगतिठत संघ को चलाने की जिम्मेदारी नहीं थी।

ये लोग कौन थे और इन्हें कौन आश्रय देता था यह कहना कठिन है। लेकिन यह तो तय है कि कोई उदार राजाश्रय उन्हें प्राप्त नहीं था। यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जैन मुनि सामान्य लोगों के आश्रय में रहते थे और शायद अकेले परिव्राजक बनकर घूमते रहते थे। जब उन्हें जीने का मकसद खत्म होता दिखता, तो इस निर्जन पहाड़ी पर जीवन त्याग के लिए आ पहुंचते थे। ये श्रमण अपने व्यक्तिगत व्यवहार ओर आचरण से लोगों को जैन धर्म की ओर आकर्षित कर रहे थे। इस आचरण में शायद सल्लेखन का एक विशेष स्थान था।

सातवीं और आठवीं शताब्दी से ही कटवप्र पहाड़ी पर यात्रियों का आना जाना शुरू हो चुका था। कुछ तो व्रतधारियों के अंतिम दर्शन के लिए आते होंगे तो कई अन्य उनके मरने की जगह पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने। उल्लेखनीय है कि इनमें से शायद ही किसी ने कोई राशि या संपत्ति का दान किया होगा। संभवत: दान पाने के लिए यहां कोई मठ या मंदिर था ही नहीं। कुछ गिने-चुने यात्रियों ने ज़रूर अपना नाम यहां की चटटानों पर खुदवाया था।

सन् 900 के बाद यहां यात्रियों का तांता लगने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा यात्री चटटानों पर अपना नाम खुदवाने लगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि यात्री इस पहाड़ी पर आते थे, बावजूद इसके कि यहां कोई खास मंदिर या मठ नहीं था। केवल एक तीर्थ (कुण्ड) था जिसमें शायद वे नहाते थे। लेकिन उनके यहां आने का मुख्य कारण यहां पर मरने वालों को श्रद्धांजलि देना ही रहा होगा। यानी कि मृत्यु को सवेच्छा से स्वीकार करना एक लोकप्रिय आदर्श बनता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव के साथसमाज में जीवन और मृत्यु के बारे में जैनों की धारणाएं भी जड़ पकड़ रही थीं।

राजवंशों में सल्लेखन का प्रभाव

(सन् 900 से 1100)

उपरोक्त तालिका से एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि सन् 800 के बाद जैन श्रमणों द्वारा मौत को आमंत्रित करना अपेक्षाकृत कम हो गया था; इसके विपरीत सामान्य लोग यानी गृहस्थों में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय होती जा रही थी। उदाहरण के लिए सन् 900 से 1000 के बीच कम-से-कम आठ गृहस्थों द्वारा मौत को आमंत्रित करने का प्रमाण है; लेकिन इस बीच एक भी श्रमण ने ऐसा नहीं किया। इस विडंबना के कारण क्या रहे होंगे इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं।

सन् 900 से 1000 के बीच सल्लेखन पद्धति से मरने वालों में समाज के उच्चतम श्रेणी के लोग थे – गंगवंश का राजा मारसिंह, राष्ट्रकूट राजा इंद्र, और गंगवंश का मंत्री चौण्डराय, एक अन्य राज परिवार का एक पुरूष और एकाध बड़ा सामंत।

लगभग 400 ईसवी से जैन मत को दक्षिण भारत के राजाओं से आश्रय मिलने लगा था। गंगवंश, चालुक्य वंश और राट्रकूट वंश तीनों को जैन मुनियों का समर्थन प्राप्त था और बदले में इन वंशों के राजाओं ने जैन मंदिरों को काफी धन और ज़मीन दान में दिए। जैन स्रोत हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनमें से अधिकांश राजा व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म को मानते थे। (लेकिन यह ध्यान में रहना चाहिए कि ये राजा शिव व विष्णु मंदिरों और ब्राहाणों को भी उतनी ही उदारता से दान दे रहे थे।) एकं धर्म के प्रति रूझान होना एक बात है और उसके कहे अनुसार प्राण त्यागना दूसरी बात है। लेकिन इन राजाओं ने ऐसा क्यों किया? इन प्रश्नों के उत्तरों के कुछ संकेत शायद उस समय के राजनैतिक इतिहास में मिलेंगे।

गंगराजा मारसिंह’ राष्ट्रकूट वंश का सामंत था। लेकिन उन दिनों राष्ट्रकूट वंश के पतन के दिन थे। राष्ट्रकूट वंश, गंगवंश के समर्थन के आधार पर राज्य चला रहा था। मारसिंह की बहन का लड़का था राष्ट्रकूट ‘राजा इंद्र’। इंद्र नाम के लिए तो राजा था मगर चालुक्य वंश द्वारा सन् 973 में गद्दी से हटा दिया गया था। मारसिंह ने इंद्र को फिर से गद्दी पर बिठाने की खूब कोशिश की मगर असफल रहा। अगले साल उसने सन्यास गृहण कर लिया और उसके एक साल बाद सल्लेखन। इंद्र इसके कुछ साल बाद तक इधर-उधर घूमता रहा मगर अपना खोया हुआ राजपाट वापस न पा सका। अंत में वह भी सल्लेखन द्वारा मरा। उसके साथ राष्ट्रट वंश का भी अंत हुआ। क्या इनकी राजनैतिक निराशा इनके सल्लेखन अपनाने का कारण बनी?

गंगराजा मारसिंह’ राष्ट्रकूट वंश का सामंत था। लेकिन उन दिनों राष्ट्रकूट वंश के पतन के दिन थे। राष्ट्रकूट वंश, गंगवंश के समर्थन के आधार पर राज्य चला रहा था। मारसिंह की बहन का लड़का था राष्ट्रकूट ‘राजा इंद्र’। इंद्र नाम के लिए तो राजा था मगर चालुक्य वंश द्वारा सन् 973 में गद्दी से हटा दिया गया था। मारसिंह ने इंद्र को फिर से गद्दी पर बिठाने की खूब कोशिश की मगर असफल रहा। अगले साल उसने सन्यास गृहण कर लिया और उसके एक साल बाद सल्लेखन। इंद्र इसके कुछ साल बाद तक इधर-उधर घूमता रहा मगर अपना खोया हुआ राजपाट वापस न पा सका। अंत में वह भी सल्लेखन द्वारा मरा। उसके साथ राष्ट्रट वंश का भी अंत हुआ। क्या इनकी राजनैतिक निराशा इनके सल्लेखन अपनाने का कारण बनी?

गंगराजा मारसिंह के मरने के बाद उसके एक रिश्तेदार ने उसके पुत्र राचमल्ल से राज्य छीनने का प्रयास किया। ‘चौण्डराय’ ने, जो मारसिंह और राचमल्ल के मंत्री थे, राचमल्ल की मदद की।

लेकिन अब तक आते-आते गंग वंश का राज्य भी लड़खड़ाने लगा था। होयशळ वंश उसकी जगह लेने के लिए तत्पर था। शायद कुछ हद तक चौण्डराय की भी हालत मारसिंह जैसी बन रही थी। उसने भी इसी वजह से संभवत: सल्लेखन द्वारा मृत्यु हासिल की।

राजाश्रय और जैन श्रमण

तालिका को देखकर हमने एक सवाल उठाया था कि सन् 800 से 1100 के बीच श्रमणों द्वारा सल्लेखन के उदाहरण लगभग खत्म होने के क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रश्न का कोई सीधा या स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन निश्चय ही इसका ताल्लुक जैन संघ के बढ़ते राजाश्रय से है। इस दौर में खूब सारे जैन मंदिर बन रहे थे और राजाओु की तरु से उन्हें दान मिल रहा था। इसका असर जैन संघों पर भी पड़ने लगा। वनवासी श्रमण मानों लुप्त ही हो गए। यही नहीं शुरू के दिनों के संघ अब गायब हो जाते हैं। उनकी जगह ले लेते हैं, कुछ अतिशक्तिशाली संघ, जैसे ‘मुलसंघ’। ये संघ श्रवण बेळगोळा में बन रहे मंदिरों और मठों पर धीरे-धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और इन मंदिरों व मठों के लिए साधन जुटाने में लग जाते हैं।

इसके साथ ही वे जैन धार्मिक ग्रथों के निर्माण में भी लग जाते हैं। वे यह भी तय करने लगते हैं कि असली जैन धर्म क्या है। इसके साथ वाद-विवाद का दौर भी शुरू हो जाता है। राजाश्रय के लिए दूसरे संप्रदायों से झगड़ें, सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना- यह सब भी शुरू हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इस काल से जैन संघ यह दावा करने लगते हैं कि जैन मुनियों के ही आशीर्वाद से गंग राज्य और उसके बाद होयशळ राज्य स्थापित हुए। गोम्मटेश्वर के दर्शन के लिए, नए-नए बन रहे मंदिरों को देखने के लिए और वहां रह रहे मुनियों से मिलने के लिए यात्रियों का तांता लगने लगा। धीरे-धीरे इस पहाड़ी केआसपास एक संपन्न शहर बस गया। उसमें धनी व्यापारी और सेठ आकर रहने लगे। वे भी मंदिरों व मठों के कामकाज़ में ‘हाथ बंटाने’ लगे।

इसी दौर में जैन मत में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। जैन शास्त्रों में अब लिखा जाने लगा कि जैन समाज में भी चार वर्ण हैं और सबको अपने-अपने वर्ण के अनुरूप काम करना चाहिए। शूद्रों को धार्मिक क्रियाओं से बाहर रखा जाने लगा। शूद्रों के रमण बनने पर पाबंदी लग गई।

कुल मिलाकर सन् 900 से जैन श्रमणों का संघ, एक सक्रिय राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था के रूप में उभरने लगा। शायद इसके कारण पुराने ‘वनवासी’ श्रमणों की परंपराएं खत्म–सी हो रही थीं। हो सकता है कि इस परिवर्तन के कारण श्रमणों में सल्लेखन द्वारा मरने की प्रथा सन् 800 से 1100 के बीच देखने को नहीं मिलती है।

एक नया दौर : 1100-1200

तालिका से स्पष्ट होगा कि सातवीं शताब्दी के बाद बारहवीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोगों ने सल्लेखन प्रथा को अपनाया। इसमें पहली बार श्रमण, साध्वियों, अन्य पुरूषों और महिलाओं की भागीदानरी थी। ऐसा लगता है कि सदियों के बाद मृत्यु से संबंधित जैन सिद्धांतों व व्यवहारों का लोकव्यापीकरण हुआ। इनमें से अधिकांश सल्लेखन सन् 1110 से 1145 के बीच हुए। सन् 800 के बाद इतने कम अंतराल में इतने ज़्यादा लोगों का मरना काफी आश्चर्यजनक है। निश्चित ही उस समय जो गुरू हुए, यह उनके प्रभाव का नतीजा रहा होगा।

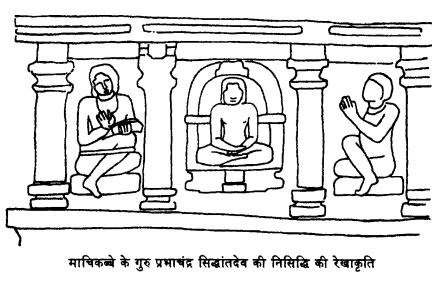

जब हम मरने वालों की सूची को देखते हैं तो इनमें दो प्रमुख समूह उभरते हैं: पहला माचिकब्बे समूह ओर दूसरा गंगराजा समूह। माचिकब्बे और उनके रिश्तेदारों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं; माचिकब्बे के गुय प्रभाचंद्र सिद्धांतदेव भी सल्लेखन विधि से मरे। माचिकब्बे, उनके भाई, भतीजे और गुरू, इन चारों की निसिद्धियां दो आसपास स्थित मण्डपों में स्थापित हैं।

कटवप्र पहाड़ी पर दो और मंडप हैं जिनमें गंगराजा समूह की निसिद्धियां हैं। गंगराजा, होयशळ राजा विष्णुवर्धन का सामंत था ओर उसने श्रवण बेळगोळा में कई मंदिर आदि बनवाए और कई तरह के दान दिए थे। लख्मीमती, गंगराजा की पत्नी थी। सबसे पहले सन् 1113 में लक्ष्मी के भाई बूचण ने सल्लेखन द्वारा प्राण त्यागे। फिर सन् 1115 में मेघचंद्र सिद्धांतदेव ने – जो लक्षमी के गुरू प्रभाचंद्र के गुरू थे। 1120 में देमती ने प्रण त्यागे। देमती लक्ष्मी की बहन थी। अंत में सन् 1121 में लक्ष्मी खुद इसी तरह खत्म हुईं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने भाई, बहन और गुरू की निसिद्धियां लक्ष्मी ने ही स्थापित कीं। और अंत में लक्ष्मी की निसिद्धि उसके पति गंगराजा ने स्थापित की होगी।

कटवप्र पहाड़ी पर दो और मंडप हैं जिनमें गंगराजा समूह की निसिद्धियां हैं। गंगराजा, होयशळ राजा विष्णुवर्धन का सामंत था ओर उसने श्रवण बेळगोळा में कई मंदिर आदि बनवाए और कई तरह के दान दिए थे। लख्मीमती, गंगराजा की पत्नी थी। सबसे पहले सन् 1113 में लक्ष्मी के भाई बूचण ने सल्लेखन द्वारा प्राण त्यागे। फिर सन् 1115 में मेघचंद्र सिद्धांतदेव ने – जो लक्षमी के गुरू प्रभाचंद्र के गुरू थे। 1120 में देमती ने प्रण त्यागे। देमती लक्ष्मी की बहन थी। अंत में सन् 1121 में लक्ष्मी खुद इसी तरह खत्म हुईं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने भाई, बहन और गुरू की निसिद्धियां लक्ष्मी ने ही स्थापित कीं। और अंत में लक्ष्मी की निसिद्धि उसके पति गंगराजा ने स्थापित की होगी।

गंगराजा ने एक ओर मंडप की स्थापना की थी। इसमें उसकी मां पोचिकब्बे (1120) और उसके गुरू शुभचंद्र सिद्धांतदेव (1123) की याद में स्तंभ स्थापित हैं। (यह ध्यान देने योग्य है कि लक्ष्मी के स्तंभ को उसके भाई और बहन के साथ रखा गया न कि उसकी सास के साथ।)

ऐसे लगता है कि मानो माचिकब्बे ओर लख्मीमति के परविारों के बीच एक होड़-सी लगी थी। बारहवीं शताब्दी से सल्लेखन से मरने वालों में एक तिहाई लोग इन दो परिवारों से संबंधित थे। 1113 से 1135 के बीच के 22 साल की अवधि में दोनों परिवारों के कम-से-कम आठ लोगों ने अपना जीवन सल्लेखन द्वारा समाप्त किया। यह भी काबिले गौर है कि इसमें इन दो परिवारों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। दरअसल इस पूरे दौर में ऐसा लगता है कि सल्लेखन संपन्न वर्ग की महिलाओं काफी लोकप्रिय हो रहा था। शेट्टर बताते हैं कि इस दौर के ज़्यादातर निसिद्धि अभिलेखों में या तो महिलाओं के मरने की खबर है या महिलाओं द्वारा निसिद्धि स्तंभों की स्थापना का चिक्र है।

महिलाओं में सल्लेखन

मध्यकाल में अभिजात्य परिवारों में महिलाओं के प्रति ब्राहाणवादी विचार काफी प्रभावी थे। महिलाओं की भूमिका केवल घर और परिवार के ढांचे के अंदर हो सकती थी और वह भी पूरी तरह नियंत्रित थी। महिला स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थीं। इस विचार को कम-से-कम आदर्श के रूप में तो अभिजात्य वर्ग अपना चुका था। लेकिन महिलाओं की भूमिका को इस तरह सीमित करना उनकी क्षमताओं व स्वाभाविक इच्छाओं से विपरीत रहा होगा।

यहां हमं याद रखना होगा कि दक्षिण भारत में, खासकर दक्षिण पश्चिम में महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका काफी सशक्त थी। शादी के बाद महिलाओं का नाता अपने नैहर से टूटता नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण बना रहता था। (माचिकब्बे और लक्ष्मीमति दोनों के यादगार स्तंभ उनके भाई व बहनों के साथ स्थापित हैं।) कर्णाटका के ही पश्चिमी हिस्सों में कई ऐसे राज्य थे जहों स्वाभाविक रूप से महिलाएं ही शासक हुआ करती थीं।

इन सब बातों के कारण अभिजात्य महिलाएं अब तक वैसे पंगु नहीं बनी थीं जैसा कि ब्राहाणवादी आदर्श चाहते थे। महिलाएं सक्रिय थीं और सवाल था कि महिलाओं की सक्रियता को किस दिशा में बहने दिया जाए।

जैन धर्म ने (और बौद्ध धर्म ने भी) महिलाओं को श्रमणवृत्ति अपनाने की अनुमति दे रखी थी। दक्षिण भारत की महिलाओं ने इस प्रावधान का भरपूर उपयोग किया था। इससे उन्हें समाज में स्वत: निर्णय लेने और परिवार से स्वतंत्र होकर सार्वजनिक जीवन बिताने का मोका मिला। ऐसी कई महिलाओं का जिक्र दक्षिणी साहित्य में मिलता है। लेकिन साध्वियों पर विशेष पाबंदियां थीं।

हमने देखा थ कि सातवीं शताब्दी में जब श्रमण, संघों से काफी स्वतंत्र थे साध्वियां, संघों से बंधीं थीं। संघ के अंदर भी श्रमणों का दर्जा हमेशा ऊंचा था- साध्वी चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो उसे एक नए श्रमण से कम वरीयता प्राप्त थी।

सबसे मुख्य बात थी जैनों की यह मान्यता कि महिलाएं मोक्ष नहीं पा सकती हैं। वे ज़्यादा-से-ज़्यादा स्वर्ग जा सकती हैं और उम्मीद कर सकती हैं कि अगले जन्म में वे पुरूष बनकर आएंगी और मोख प्राप्ति का फिर से प्रयास करेंगी। फिर भी ब्राहाणवादी आदर्शों की तुलना में जैन धर्म ने महिलाओं की सक्रिय भूमिका को नियंत्रित रखने का प्रयास भी किया।

जैन संघ या समाज में पुरूषों के लिए कई सारे अवसर खुले थे। संघ का नेतृत्व, मुदिरों व मठों का संचालन, दान में मिली संपत्ति की देख-रेख, दूसरे मत के लोगों से वाद-विवाद करना, प्रामाणिक ग्रंथों की रचना करना, गृहस्थों के गुरू बनना, राजनीति में भाग लेना ....।

सामान्य गृहस्थ पुरूषों की चर्चा की तो ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या धार्मिक अवसर बहुत ही सीमित और नियंत्रित थे। ऐसे में साध्वी हो या सामान्य महिला, उनके लिए अपनीसक्रियता को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका था सल्लेखन। इसीलिए अन्य भूमिकाओं की तुलना में सल्लेखन में महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक थी।

अंत की शुरूआत

बारहवीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचने के बाद सल्लखन धीरे-धीरे लुप्त होता गया। इसी शताब्दी में दो और संप्रदाय उत्पन्न हुए जो तेज़ी से लोकप्रिय होते गए। कर्णाटका के दक्षिणी हिस्सों में रामानुज का ‘श्रीवैष्णव मत’ और उत्तरी कर्णाटका में बसव का ‘वीरशैव मत’। ये दोनों राजा विष्णुगुप्त के ही काल में स्थापित हुए। उन्हें भी राजाश्रय प्राप्त हुआ। लेकिन राजाश्रय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हें गांव और शहरों के सामान्य लोगों का समर्थन मिला, जिन्हें जैनमत ने ब्राहाणवाद के प्रभाव में आकर तिरस्कृत किया था। जैनमत के विपरीत ये संप्रदाय तीव्र ईश्वरवादी थे, और ईश्वर से अनन्य प्रेम और उस पर सब कुछ छोड़ने की बात करते थे। स्वयं के कठिन प्रयास से मोख पाने का जैन विचार अब इनके सामने फीका पड़ने लगा। जैसे लोगों का मन इन नए संप्रदायो की तरफ मुड़ा वैसे वैसे राजा और उच्च श्रेणी के लोग भी जैन विचारो से विमुख होते गए। यहां तक कि व्यापारी समुदाय भी अब इन नए संप्रदायों प्रति आस्था व्यक्त करने लगे।

इन सब बातों का सीधा असर सल्लेखन पर पड़ा। श्रृतमुनि शायद आखरी श्रमण थे जिन्होंने सन 1432 में सल्लेखन विधि से मृत्यु को पाया।

माचिकब्बे क्यों मरी?

हमने इस लेख को माचिकब्बे की मृत्यु से शुरू किया था। शिलालेख में उसके मरने का जो कारण दिया, कि वह अपने पति और बेटी के निधन से दुखी थी – एक पक्ष मात्र है। अब भी सवाल रह जाता है कि आखिर एक संपन्न और प्रभावशाली परिवावर की महिला ने इस दुख से निकलने के एि यही तरीका क्यों अपनाया?

माचिकब्बे की मृत्यु के पीछे अपने इतिहास की बहुत सी बातें दबी पड़ी हैं। मेरे लिए माचिकब्बे क्यों मरी, इस सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं है जितना उनके निसिद्धि स्तंभ के लेखक के लिए था। शायद उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा।

सी.एन. सुब्रहाण्यम: एकलव्य के सामाजिक अध्ययन शिखण कार्यक्रम से संबद्ध, होशंगाबाद केन्द्र में कार्यरत।