भाग-1

उमा सुधीर

सामान्यत: हम विज्ञान की ओर तब देखते हैं जब हमें किसी प्राकृतिक परिघटना की व्याख्या की ज़रूरत होती है। विज्ञान की पहचान ही है कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करना और परिघटनाओं की व्याख्या करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेख के समाप्त होने तक आप यह देख पाएँगे कि हमारे आसपास की चीज़ों और प्रक्रियाओं की व्याख्याओं की तलाश करने के इस उद्यम यानी विज्ञान की प्रकृति क्या है। इन व्याख्याओं को तभी स्वीकार किया जाता है जब उनकी परख प्रकृति के रूबरु (विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न किस्म के अध्ययन और प्रयोग करके) कर ली जाए। इसलिए, वैज्ञानिक ज्ञान को जाँचे-परखे ज्ञान का दर्जा दिया जाता है और हम इसकी भविष्यवाणियों पर काफी भरोसा कर सकते हैं।

आसपास की परिघटनाओं और प्रक्रियाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध

हमारी प्रजाति का नाम होमो सेपिएन्स (Homo sapiens) है जिसका अर्थ है ‘सोचने वाला आदमी’ (इसमें आदमी को मनुष्य के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए - लोग हमेशा जेंडर-संवेदी नहीं होते)। और ज्ञात इतिहास के शुरु से ही लोग विभिन्न परिघटनाओं के बारे में सवाल पूछते रहे हैं और विभिन्न स्तर की व्याख्याएँ भी दी जाती रही हैं। और हम सहजता से मान सकते हैं कि मनुष्यों में यह लक्षण मानव-विकास के लम्बे दौर में रहा होगा जब हमने लिखना शुरु भी नहीं किया था।

सवाल तो शुरु से ही हमारे सामने रहे हैं - अपने अस्तित्व के अर्थ से लेकर आसमान नीला क्यों है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, पक्षी प्रवास कैसे करते हैं, आग क्यों जलती है और हम मरते क्यों हैं तक। इन सवालों के जवाब देने के शुरुआती प्रयासों ने संगठित धर्मों का मार्ग प्रशस्त किया और वज्रपात से लेकर ग्रहण तक हर चीज़ की व्याख्या के लिए मिथकों और किंवदन्तियों को जन्म दिया। किन्तु कम-से-कम कुछ विशिष्ट किस्म के सवालों के जवाब देने का एक भिन्न नज़रिया वर्तमान विज्ञान के रूप में विकसित हुआ।

शेष मानव उद्यमों, खास तौर से धर्म, से विज्ञान भिन्न क्यों है? अन्तर के दो प्रमुख बिन्दु हैं; पहला भिन्नता का सम्बन्ध विषयवस्तु से है - धर्म स्वयं की कोई सीमा नहीं बाँधता और उसमें हर किस्म के सवाल के उत्तर होते हैं; यहाँ तक आचार और नैतिकता सम्बन्धी सवालों के जवाब भी होते हैं। दूसरी ओर, विज्ञान स्वयं को प्राकृतिक विश्व तक सीमित रखता है और कुछ ही परिघटनाओं के लिए व्याख्या खोजने की कोशिश करता है। दूसरा अन्तर यह है कि विज्ञान किसी किस्म की अथॉरिटी (सत्ता) को स्वीकार नहीं करता और किसी भी दावे की जाँच मान्य विधियों और तर्क के मान्य नियमों का इस्तेमाल करते हुए, किसी के भी द्वारा की जा सकती है। दूसरी ओर, धर्म कुछ बोधवाक्यों पर टिका होता है जिनका इल्हाम या तो उस धर्म के संस्थापक को होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को होता है जिसे हम ‘गुरू’ मानते हैं। सामान्यत: इन बोधवाक्यों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, इन्हें सिर्फ स्पष्ट किया जा सकता है या विस्तार दिया जा सकता है।

तो हम विज्ञान को इस तरह समझते हैं कि वह एक विषय है जो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या करने की कोशिश करता है और हमारे आसपास चल रही विभिन्न प्रक्रियाओं के मूल कारणों की खोज करने का प्रयास करता है। और आम तौर पर माना जाता है कि इस प्रयास की जड़ें पश्चिम में अवस्थित हैं, किन्तु यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम पिछले 1400 से 1600 वर्षों के दरम्यान आधुनिक विज्ञान के विकास में भारतीय, चीनी व अरब सभ्यताओं का योगदान देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, चुम्बकीय दिक्सूचक के उपयोग का इतिहास बताता है कि चीनी नाविक काफी हद तक चुम्बकत्व की परिघटना को समझते थे और उन्होंने अक्षांश के साथ चुम्बकीय सुई के नमन का काफी अच्छा रिकॉर्ड भी रखा था। इसी प्रकार से, पटना के खुदाबख्श पुस्तकालय में एक पाण्डुलिपि है जिसमें एक अरब वैज्ञानिक द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति दी गई है। यह कार्य पाश्चात्य विश्व में किए गए कार्य से सदियों पहले हुआ था (हालाँकि, आजकल हम सिर्फ स्नैल का नियम और न्यूटन के योगदान के बारे में ही पढ़ते हैं)। तो हम देखते हैं कि एक-जैसे सवाल विभिन्न स्थानों पर उठे थे और तार्किक अन्वेषण ने दुनियाभर में एक जैसी समझ को जन्म दिया था।

विज्ञान नामक इस उद्यम का सबसे प्रमुख पहचान-चिन्ह वह पद्धति तथा तर्क है जिसका उपयोग प्रक्रियाओं की खोजबीन में किया जाता है और जिस ढंग से कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं। अर्थात, हम विभिन्न कारकों के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं या यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी परिवर्तन के पीछे क्या कारण रहे होंगे। इस हिस्से में हम इन बातों को ज़्यादा विस्तार में देखेंगे। खास तौर से हम विज्ञान की पद्धति और विज्ञान में प्रयुक्त तर्क पर विचार करेंगे। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों विज्ञान कभी भी अन्तिम उत्तर देने का दावा नहीं करता।

सतत बदलती अवधारणाएँ

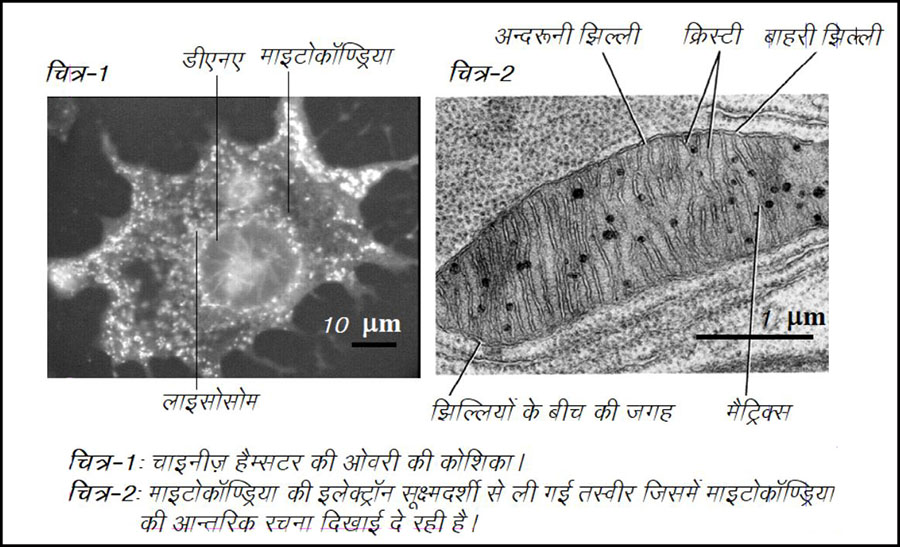

पिछले खण्ड में हम विज्ञान और धर्म के बीच के फर्क की बात कर रहे थे। धर्म में बोधवाक्य सदियों तक नहीं बदलते और सदियों तक वही-के-वही बने रहते हैं, जबकि विज्ञान में ज्ञान की प्रकृति को सदैव आज़माइशी या अस्थायी माना जाता है। ऐसा क्यों है? विज्ञान में मान्य ज्ञान की अवस्था न सिर्फ तकनीकों में सुधार की वजह से बदलती है बल्कि अन्य क्षेत्रों, और कभी-कभी असम्बन्धित क्षेत्रों में हुई प्रगति के कारण भी बदलती है। उदाहरण के लिए, कोशिका के आन्तरिक संगठन की जानकारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विकास के चलते ही नहीं बल्कि यह समझ बढ़ने के साथ भी बढ़ी कि विभिन्न रंजक कोशिकांगों के साथ कैसे क्रिया करते हैं। ल्यूवेनहूक तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी की मदद से काम करते थे किन्तु उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे क्योंकि वे स्वयं उत्कृष्ट किस्म के लेंस बना लेते थे। अलबत्ता, उन्नीसवीं सदी के अन्त तक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता की सीमा आ चुकी थी। आगे का परिष्कार विभिन्न कोशिकांगों को अल्ट्रा-सेंट्रीफ्यूज की मदद से अलग-अलग करके अध्ययन करने के फलस्वरूप आया, किन्तु अगली बड़ी छलांग तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ ही सम्भव हुई। इसने विभिन्न कोशिकांगों की आन्तरिक संरचना को ज़्यादा बारीकी से देखने में मदद की।

तो यदि हम एक सूची बनाएँ कि 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का विवरण दिए जाने के बाद पिछली कुछ सदियों में अलग-अलग समय पर कोशिकाओं के बारे में क्या-क्या पता था, तो हम देखेंगे कि ज्ञान लगातार बढ़ता गया है और इस ज्ञान की प्रकृति भी बदलती गई है। हम कोई भी विषय लें, हमारे ज्ञान में इस तरह की क्रमिक वृद्धि एक सामान्य बात है। और हमारी समझ भी लगातार परिष्कृत होती जा रही है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं।

जब 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धान्त प्रस्तुत किया था, उस समय उन्होंने परमाणुओं की कल्पना ठोस, प्रत्यास्थ (इलास्टिक) गोलों के रूप में की थी। फिर हमें परमाणु की आन्तरिक रचना का भान हुआ, कि वह तो और भी ज़्यादा बुनियादी कणों से बना है। यदि हम क्रमश: परमाणु के थॉमसन मॉडल (प्लम-पुडिंग मॉडल), रदरफोर्ड मॉडल (सौर मण्डल नुमा मॉडल), (स्थिर ऊर्जा स्तरों वाले) बोह्र मॉडल और अन्त में क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर विचार करें तो अपनी समझ के विकास को समझ सकते हैं। और तो और, बुनियादी कणों की संख्या भी बढ़ती गई है। इसी प्रकार से, यदि हम यह देखें कि अलग-अलग समय पर सजीवों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, तो दिखाई देता है कि सजीवों के बारे में हमारी बढ़ती समझ की झलक इस बात में नज़र आती है कि हम उन्हें किस तरह वर्गीकृत करते हैं। अरस्तू ने सजीवों का वर्गीकरण इस आधार पर किया था कि वे समुद्र में रहते हैं, आकाश में रहते हैं या धरती पर। लिहाज़ा, उन्होंने व्हेल और मछलियों को एक ही समूह में रखा था और चमगादड़ को पक्षियों के साथ एक ही समूह में रखा था। आगे चलकर जब हमने विभिन्न जन्तुओं की शरीर रचना का अध्ययन किया, तो सारे रीढ़धारी जन्तुओं को एक समूह में रखा और फिर ऐसे आधारों पर उनका आगे वर्गीकरण किया कि उनके बाहरी आवरण में पंख पाए जाते हैं, या शल्क या बाल पाए जाते हैं या कुछ नहीं पाया जाता। इस वर्गीकरण के तहत यह सोचा गया था कि पक्षी और स्तनधारी, दोनों सरिसृपों से विकसित हुए हैं। किन्तु हाल में जीन्स की मदद से किए गए अध्ययनों ने एक आश्चर्यजनक बात उजागर की है - कहते हैं कि पक्षियों का विकास डायनासॉर से हुआ है। दरअसल, ये इतने नज़दीक से परस्पर सम्बन्धित हैं कि कहा जा रहा है कि पक्षी आधुनिक डायनासॉर हैं, यानी डायनासॉर कभी विलुप्त हुए ही नहीं थे!!! इसी प्रकार से, ऐसा सोचा गया था कि मछलियाँ अन्य कशेरुकी जीवों की अपेक्षा एक-दूसरे से ज़्यादा नज़दीकी से सम्बन्धित हैं। किन्तु आज हम जानते हैं कि हड्डीवाली मछलियाँ (जैसे पतोला, बांगड़ा) वैकासिक दृष्टि से उभयचरों, सरिसृपों और स्तनधारियों के ज़्यादा करीब हैं, बनिस्बत उन मछलियों के जिनके कंकाल उपास्थियों से बने होते हैं (जैसे शार्क)।

इसी प्रकार से, यदि हम यह देखें कि अलग-अलग समय पर सजीवों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, तो दिखाई देता है कि सजीवों के बारे में हमारी बढ़ती समझ की झलक इस बात में नज़र आती है कि हम उन्हें किस तरह वर्गीकृत करते हैं। अरस्तू ने सजीवों का वर्गीकरण इस आधार पर किया था कि वे समुद्र में रहते हैं, आकाश में रहते हैं या धरती पर। लिहाज़ा, उन्होंने व्हेल और मछलियों को एक ही समूह में रखा था और चमगादड़ को पक्षियों के साथ एक ही समूह में रखा था। आगे चलकर जब हमने विभिन्न जन्तुओं की शरीर रचना का अध्ययन किया, तो सारे रीढ़धारी जन्तुओं को एक समूह में रखा और फिर ऐसे आधारों पर उनका आगे वर्गीकरण किया कि उनके बाहरी आवरण में पंख पाए जाते हैं, या शल्क या बाल पाए जाते हैं या कुछ नहीं पाया जाता। इस वर्गीकरण के तहत यह सोचा गया था कि पक्षी और स्तनधारी, दोनों सरिसृपों से विकसित हुए हैं। किन्तु हाल में जीन्स की मदद से किए गए अध्ययनों ने एक आश्चर्यजनक बात उजागर की है - कहते हैं कि पक्षियों का विकास डायनासॉर से हुआ है। दरअसल, ये इतने नज़दीक से परस्पर सम्बन्धित हैं कि कहा जा रहा है कि पक्षी आधुनिक डायनासॉर हैं, यानी डायनासॉर कभी विलुप्त हुए ही नहीं थे!!! इसी प्रकार से, ऐसा सोचा गया था कि मछलियाँ अन्य कशेरुकी जीवों की अपेक्षा एक-दूसरे से ज़्यादा नज़दीकी से सम्बन्धित हैं। किन्तु आज हम जानते हैं कि हड्डीवाली मछलियाँ (जैसे पतोला, बांगड़ा) वैकासिक दृष्टि से उभयचरों, सरिसृपों और स्तनधारियों के ज़्यादा करीब हैं, बनिस्बत उन मछलियों के जिनके कंकाल उपास्थियों से बने होते हैं (जैसे शार्क)।

हालाँकि, यह कहना तो सही नहीं होगा कि कल का विज्ञान गलत था, किन्तु यह कहना तो यकीनन गलत होगा कि आज का विज्ञान अन्तिम सत्य है। हम नहीं जानते कि चलता हुआ अनुसंधान क्या उजागर करेगा या कौन-से प्रिय सिद्धान्त ध्वस्त हो जाएँगे। यह स्वीकार करते हुए भी कि हमारा आज का ज्ञान अन्तिम सत्य नहीं है, हम आज जो कुछ जानते हैं वह सुसंगत है। अर्थात् अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञात चीज़ें एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं और मान्य सिद्धान्तों ने हमें भरोसेमंद और दोहराए जा सकने योग्य परिणाम दिए हैं। लिहाज़ा, यह स्वीकार करते हुए कि आज हम जो कुछ जानते हैं वह सदैव सवालों के घेरे में रहेगा, हम अपने वर्तमान निर्णय आज के ज्ञान के आधार पर ले सकते हैं। वर्तमान में चल रहा अनुसंधान ही हमारे ज्ञान में कमियों को उजागर करता है और खोजबीन के नए रास्ते दिखाता है, जिसके परिणामस्वरूप नया ज्ञान विकसित होता है।

कई बार जब ताज़ा अनुसंधान की वजह से नए तथ्य सामने आते हैं, तो हम नया कुछ सीखते हैं या हो सकता है कि कुछ घटनाओं की व्याख्या के लिए कोई सर्वथा नया सिद्धान्त उभरे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया क्रान्तिकारी सिद्धान्त नई खोज का मार्ग प्रशस्त करता है जिससे नए तथ्य पता चलते हैं। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन के सिद्धान्त ने गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या इस मान्यता के आधार पर की थी कि विशाल पिण्ड अपने आसपास के स्थान (स्पेस) को वक्रता प्रदान करते हैं। और यदि स्थान स्वयं ही वक्र हो गया है, तो इस स्थान से गुज़रने वाला प्रकाश सरल रेखा में नहीं चल सकता। प्रकाश के इस तरह मुड़ने का नाटकीय प्रदर्शन एडिंग्टन ने किया था। उन्होंने 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य के पीछे स्थित या सूर्य के नज़दीक स्थित सितारों की आभासी स्थिति की तस्वीरें खींची थीं। इन अवलोकनों/तथ्यों का समर्थन मिलने के बाद आइंंस्टाइन का सिद्धान्त और भी ज़्यादा मान्य हो गया।

इसका मतलब यह है कि विज्ञान ज्ञान का लगातार विकसित होता भण्डार है और कभी भी अन्तिम सत्य प्राप्त कर लेने का दावा नहीं करता। विज्ञान में पारंगत होने या विज्ञान का एक अच्छा छात्र होने का मतलब यह नहीं है कि आपको तमाम बातें पता हों बल्कि यह पता होना चाहिए कि तमाम बातों की जाँच कैसे की जाती है या उनके बारे में पता कैसे कर सकते हैं या सवाल हल करने के लिए या उनकी व्याख्या करने के लिए सृजनात्मक तरीके सोच पाएँ।

दावों की वैधता - खण्डनरूपी परीक्षण

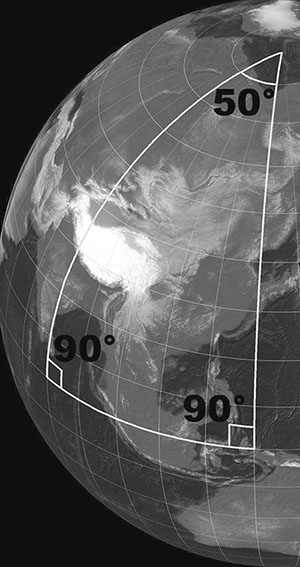

पिछले खण्ड में हमने देखा कि विज्ञान में विचार और सिद्धान्त बदलते रहते हैं। तो हम यह फैसला कैसे करेंगे कि कोई सिद्धान्त स्वीकार्य है या नहीं, चाहे वह फैसला उस समय उपलब्ध ज्ञान के आधार पर ही करना हो? हमारे ज्ञान की निश्चितता को लेकर यह सवाल शुरु से लोगों को परेशान करता रहा है और यह सवाल सिर्फ विज्ञान पर नहीं बल्कि सारे विषयों पर लागू होता है। हमें कैसे पता कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है या राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था? ज़ाहिर है, ज्ञान जुटाने और उसका सत्यापन करने का तरीका विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। विज्ञान में प्रस्तुत कारण गणित अथवा इतिहास में दिए कारणों से भिन्न होंगे। इस खण्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम विज्ञान में जो कुछ जानते हैं, वह कैसे जानते हैं और उसकी वैधता किस तरह स्थापित की जाती है। पिछले लेख (संदर्भ अंक-107 और पृष्ठ क्रमांक-11) में मैंने निगमन (जिसका गणित में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है) और आगमन की प्रक्रिया का विवरण विस्तार में दिया था। तो यहाँ मैं उसे नहीं दोहराऊँगी। इस आलेख में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति व विश्वसनीयता के मुद्दे की चर्चा थोड़ी गहराई से करेंगे। निगमन को लेकर दार्शनिकों को सबसे प्रिय बात यह लगती है कि उसके निष्कर्ष एकदम यकीनी होते हैं - यदि प्रारम्भिक मुख्य व गौण मान्यताएँ सही हैं तो निष्कर्ष की वैधता में कोई सन्देह नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, समतल ज्यामिति में युक्लिड की पाँच मान्यताओं के आधार पर हम कई प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु याद रखें कि स्कूल में सीखे वे सारे प्रमेय तभी तक सही हैं, जब तक कि उनके प्रतिपादन में प्रयुक्त मान्यताएँ सही हैं। और वे मान्यताएँ सिर्फ समतल ज्यामिति के लिए सही हैं। यदि आप गोलाकार सतह पर एक त्रिभुज बनाएँगे तो इसके तीन कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और यह गोलीय ज्यामिति को जन्म देगा जिसकी मान्यताएँ अलग होंगी। (एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना कीजिए जिसकी तीन भुजाएँ ग्रीनविच में 0 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा हैं, इस त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होगा?)

निगमन को लेकर दार्शनिकों को सबसे प्रिय बात यह लगती है कि उसके निष्कर्ष एकदम यकीनी होते हैं - यदि प्रारम्भिक मुख्य व गौण मान्यताएँ सही हैं तो निष्कर्ष की वैधता में कोई सन्देह नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, समतल ज्यामिति में युक्लिड की पाँच मान्यताओं के आधार पर हम कई प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु याद रखें कि स्कूल में सीखे वे सारे प्रमेय तभी तक सही हैं, जब तक कि उनके प्रतिपादन में प्रयुक्त मान्यताएँ सही हैं। और वे मान्यताएँ सिर्फ समतल ज्यामिति के लिए सही हैं। यदि आप गोलाकार सतह पर एक त्रिभुज बनाएँगे तो इसके तीन कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और यह गोलीय ज्यामिति को जन्म देगा जिसकी मान्यताएँ अलग होंगी। (एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना कीजिए जिसकी तीन भुजाएँ ग्रीनविच में 0 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा हैं, इस त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होगा?)

जैसा कि हमने पहले के एक लेख में देखा था, काफी समय तक यह माना जाता था कि वैज्ञानिक ज्ञान आगमन की विधि से प्राप्त होता है। यथार्थ में आगमन का एक उदाहरण देखिए:

आपका अवलोकन है कि

लोहा बिजली का चालक है।

तांबा बिजली का चालक है।

सोना बिजली का चालक है।

पारा बिजली का चालक है।

अन्य कई सारी धातुओं का अवलोकन करने के बाद आप निष्कर्ष निकालते हैं कि,

सारी धातुएँ बिजली की चालक होती हैं।

ज़ाहिर है, इस मामले में आप यह दाँव लगाने को तत्पर हैं कि जिन धातुओं का अध्ययन नहीं किया गया है या शायद जिन्हें खोजा तक नहीं गया है, वे सभी बिजली की चालक होंगी।

विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन -- कई अवलोकन -- करके किसी सामान्यीकरण तक पहुँचने की इस प्रक्रिया को नया वैज्ञानिक ज्ञान स्थापित करने की प्रक्रिया माना गया था। यह भी माना गया था कि आगमन की यह विधि निगमन के बराबर यकीनी होती है। और विज्ञान की विधि के बारे में आम तौर पर यही माना जाता है कि इसमें मात्र आगमन की प्रक्रिया शामिल होती है।

किन्तु साथ ही आगमन की इस प्रक्रिया में एक खामी भी पहचानी गई। खामी यह है कि एक इकलौता विपरीत उदाहरण भी सामान्यीकरण के रुतबे को ध्वस्त कर सकता है। किन्तु हम इन सामान्यीकरणों की वैधता को स्वीकार करते रहते हैं, यह जानते हुए कि ये सब सीमित संख्या में किए गए अवलोकनों के आधार पर स्थापित किए गए हैं।

आगमन पर डेविड ह्यूम के विचार

डेविड ह्यूम एक दार्शनिक थे जिन्होंने आगमन प्रक्रिया की खामियों को सबसे ज़ोरदार ढंग से उभारा था। यह स्वीकार करते हुए कि वैज्ञानिक ज्ञान की स्थापना में इसी विधि का उपयोग किया जाता है, उन्होंने निर्ममता से इस तर्क की खामियाँ गिनाईं। सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि आगमन द्वारा स्थापित कोई भी ज्ञान हमेशा आज़माइशी रहेगा क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि कब कोई विपरीत अवलोकन सामने आ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि यह ज्ञान न सिर्फ आज़माइशी होता है बल्कि इसका दार्शनिक आधार भी बहुत ढुलमुल है। निगमन से प्राप्त ज्ञान, जो यकीनी होता है, के विपरीत आगमन की प्रक्रिया कोई निश्चितता प्रदान नहीं करती। यह तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया से जान-पहचान के चलते निश्चितता का एक मुगालता पैदा करती है। चूँकि हम बचपन से ही सामान्यीकरण करते आए हैं, इसलिए हमारे मन में मुगालता होता है कि अगला सामान्यीकरण भी सही बैठेगा। अर्थात, ह्यूम ने आगमन-आधारित दावों का खोखलापन उजागर कर दिया।

लिहाज़ा, ह्यूम के बाद काफी समय तक लोग वैज्ञानिक दावों की सत्यता को स्थापित करने और उन्हें एक मज़बूत दार्शनिक धरातल पर रखने के लिए संघर्ष करते रहे। यह तो आम तौर पर मान्य था कि विज्ञान की विधि आगमन की है किन्तु विज्ञान की छवि को इस बात से काफी नुकसान पहुँचा था कि वैज्ञानिक सत्य ज्ञान सम्बन्धी अन्य दावों के बराबर ही ढुलमुल हैं।

विज्ञान व प्रकृति व पद्धति के बारे में पॉपर के विचार

वैज्ञानिक ज्ञान की विशिष्ट हैसियत का सबसे ज़ोरदार बचाव कार्ल पॉपर द्वारा किया गया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान की स्थापना में आगमन विधि को लेकर ह्यूम की चुनौती का कारगर जवाब दिया था। पॉपर ने यह जवाब देने के लिए दावा किया कि विज्ञान आगमन की विधि का उपयोग ही नहीं करता है।

पॉपर इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले, उनका कहना था कि मुख्य समस्या वैज्ञानिक दावों और अन्य दावों के बीच भेद करने की है। फिर उन्होंने कहा कि विज्ञान ज्ञान का एक बेहतर रूप है क्योंकि वैज्ञानिक दावे परीक्षण योग्य होते हैं और इस बात को उन्होंने एक नए ढंग से कहा - कि वैज्ञानिक दावे खण्डन योग्य होते हैं। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी कथन/सिद्धान्त/परिकल्पना जो वैज्ञानिक होने का दावा करती है, उसके साथ ऐसे परीक्षण का सुझाव भी अवश्य होता है जिसके आधार पर उस परिकल्पना को गलत साबित करने की गुंजाइश हो। पॉपर का कहना था कि यह विज्ञान तथा ज्ञान के अन्य दावों के बीच भेद का प्रमुख बिन्दु है। हो सकता है कि वह परीक्षण तत्काल करना सम्भव न हो, क्योंकि जिस घटना की भविष्यवाणी की गई हो वह सुदूर भविष्य में घटने वाली हो, या उस परीक्षण के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी विकसित न हुई हो। किन्तु लम्बे समय में किसी भी परिकल्पना या सिद्धान्त के परिणामों में ऐसे किसी परीक्षण का सुझाव अवश्य होगा जिसके प्रतिकूल परिणाम उसे गलत साबित कर देंगे।

दूसरी ओर, जब आइंस्टाइन ने यह दावा किया कि भारी पिण्ड स्थान में वक्रता पैदा करते हैं, तो इसकी जाँच के लिए एक परीक्षण सुझाया गया - कि सूरज के पीछे स्थित तारों से आने वाले प्रकाश को मुड़ते हुए देखा जा सकेगा क्योंकि सूरज अपने आसपास के स्थान में वक्रता पैदा करेगा और प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इस वक्र पर चलेगा। लिहाज़ा, यदि सूरज के पीछे के तारों का प्रकाश न मुड़े तो आइंस्टाइन के सिद्धान्त का खण्डन सम्भव था। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया गया था, यह परीक्षण एडिंग्टन द्वारा 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया और इसके बाद आइंस्टाइन के सिद्धान्त को व्यापक मान्यता मिली थी।

तो पॉपर यह कह रहे थे कि विज्ञान में ज्ञान का संचय आगमन-आधारित सामान्यीकरण के ज़रिए नहीं होता है, बल्कि उसमें दृश्य परिघटनाओं की व्याख्या करने की कोशिश होती है और ये व्याख्याएँ अथवा परिकल्पनाएँ परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो आपको कोई वैकल्पिक परिकल्पना विकसित करनी होगी। अर्थात्, परिकल्पना किसी परिघटना की व्याख्या प्रस्तुत करती है और इस व्याख्या में से कुछ भविष्यवाणियाँ उभरती हैं कि अमुक परिस्थितियों में क्या अवलोकन मिलना चाहिए। यानी परिकल्पना की मान्यताओं के आधार पर कुछ निगमन किए जाते हैं। लिहाज़ा, पॉपर का कहना था कि विज्ञान में आगमन विधि का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसकी विधि परिकल्पना-आधारित निगमन की है।

इसके अलावा, वैज्ञानिक ज्ञान की निश्चितता सम्बन्धी ह्यूम के भूत से निपटने के लिए, पॉपर ने कहा कि यह सही है कि प्रत्येक वैज्ञानिक परिकल्पना को ऐसे परीक्षण सुझाने होंगे जो उसे खारिज कर सकें, किन्तु सकारात्मक परिणाम किसी परिकल्पना को सही सिद्ध नहीं करते। सकारात्मक परिणाम तो सिर्फ इतना स्थापित करते हैं कि उस परिकल्पना के सही होने की सम्भावना पहले से अधिक हो गई है। तो उनका कहना था कि वैज्ञानिक दावे हमेशा अस्थायी अथवा आज़माइशी ही रहते हैं। ज़्यादा-से-ज़्यादा परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक मिलें तो किसी परिकल्पना या सिद्धान्त का सत्य-सादृश्य (सत्य से नज़दीकी) बढ़ता है, मगर उसे कभी भी सत्य साबित नहीं किया जा सकता।

लिहाज़ा, विज्ञान-कर्म की प्रकृति को लेकर जो दृष्टि पॉपर ने प्रस्तुत की, उसके मुताबिक वैज्ञानिक लोग परिकल्पनाएँ प्रस्तावित करते हैं और फिर उन्हें गलत सिद्ध करने में जुट जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन्नत वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, जिन्हें एक बार फिर परीक्षणों से गुज़रना होता है। इस छवि को वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और ऐसा लगा कि पॉपर विज्ञान की प्रकृति और प्रक्रिया की जड़ों तक पहँुच गए हैं।

अलबत्ता, पॉपर के विचारों को सबकी स्वीकृति नहीं मिली। आपत्ति करने वालों में पहले थे थॉमस कुन। कुन ने विज्ञान के इतिहास का अध्ययन किया था और यह इतिहास दर्शाता था कि वैज्ञानिक उनके समक्ष प्रस्तुत हर सिद्धान्त को गलत साबित करने की कोशिश करने की बजाय, करते यह थे कि वे सीमाकारी परिस्थितियाँ प्रस्तावित करके सिद्धान्त की रक्षा करने का प्रयत्न करते थे - इसका मतलब है कि वे सिद्धान्त के प्रयुक्त होने की सीमाएँ तलाशने में जुट जाते थे। और, कुन के मुताबिक, प्रतिकूल परिणामों के आधार पर कभी किसी सिद्धान्त को तिलांजलि नहीं दी गई। वास्तव में, वैज्ञानिक समुदाय तब तक किसी सिद्धान्त से चिपका रहता था जब तक कि उसका स्थान लेने के लिए कोई नया सिद्धान्त न मिल जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान को निर्देशित करने वाले इन प्रमुख सिद्धान्तों को कुन ने पैराडाइम (प्रतिमान) कहा। नए सिद्धान्त का मतलब होता है कि पुराने प्रतिमान को ध्वस्त करके, नया प्रतिमान स्थापित किया जाए। और तो और, कुन ने और आगे बढ़कर यह दावा किया कि प्रतिमान परिवर्तन का कोई तार्किक कारण नहीं होता। उनका मत था कि वैज्ञानिक किसी नए सिद्धान्त को इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि वह पुराने सिद्धान्त की अपेक्षा बेहतर परिणाम देता है बल्कि सामाजिक कारणों से करते हैं। पूरा वैज्ञानिक समुदाय, गैर-वैज्ञानिक कारणों से, इस निर्णय पर पहुँचता है कि वर्तमान में अनुसंधान को निर्देशित करने हेतु कौन-से प्रतिमान को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्हें प्रमाण की प्रतीक्षा किए बगैर इस तरीके से आम सहमति पर पहुँचना ही होता है क्योंकि, कुन का दावा था कि, अलग-अलग प्रतिमान परस्पर अतुलनीय होते हैं। अर्थात् तथ्यों के आधार पर उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कुन के मुताबिक अलग-अलग प्रतिमान के तथ्य भी अलग-अलग होते हैं और विभिन्न प्रतिमान से सम्बद्ध लोगों के पास एक साझा शब्दावली नहीं होती जिसके माध्यम से वे एक-दूसरे से वार्तालाप कर सकें और अपनी बात समझा सकें।

यह बात शुरू-शुरु में अजीब लग सकती है, इसलिए एक उदाहरण की मदद से समझाती हूँ। न्यूटन का सिद्धान्त और आइंस्टाइन का सिद्धान्त, दोनों ही इस बात की व्याख्या करते हैं कि क्यों पृथ्वी सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाती है। इसे थोड़ा विस्तार में देखते हैं। न्यूटन के अनुसार, द्रव्यमान से युक्त कोई भी पिण्ड एक गुरुत्व क्षेत्र पैदा करता है जो द्रव्यमान युक्त अन्य पिण्डों को प्रभावित करता है। सूरज और पृथ्वी का यह क्षेत्र अथवा उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी को सूरज के आसपास चक्कर लगवाता है। दूसरी ओर, आइंस्टाइन के अनुसार, द्रव्यमान युक्त पिण्ड स्थान में वक्रता पैदा करते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ अन्य पिण्ड बल्कि प्रकाश भी इस वक्र स्थान पर चलता है। और सूरज तथा पृथ्वी के मामले में सूरज इतना भारी है कि वह पृथ्वी को अपने आसपास चक्कर लगवाता है। और यहाँ आता है क्लायमैक्स - कुन के मुताबिक न्यूटन के सिद्धान्त द्वारा परिभाषित द्रव्यमान और आइंस्टाइन के सिद्धान्त के मुताबिक परिभाषित द्रव्यमान, एक ही नहीं हैं। तो जो भी आँकड़े प्राप्त होंगे वे सिद्धान्त के रंग में रंगे होंगे। अर्थात् प्रतिमान से निर्धारित होता है कि लोग किन तथ्यों का संकलन करेंगे। दूसरे शब्दों में तथ्य सिद्धान्त-निर्देशित होते हैं। लिहाज़ा, एक प्रतिमान के तहत लिए गए अवलोकनों का उपयोग किसी दूसरे प्रतिमान के समर्थन या विरोध में नहीं किया जा सकता। सोचें तो ये वक्तव्य अभी भी विचित्र ही लग रहे हैं।

समाज वैज्ञानिकों और अन्य ने कुन के विचारों का स्वागत किया क्योंकि इन्हें विज्ञान की श्रेष्ठता पर हमले के रूप में देखा गया; और काफी सारा शोध यह समझने के लिए किया गया है कि सिद्धान्तों को स्वीकार्यता कैसे मिलती है और क्यों कुछ सिद्धान्तों पर विचार तक नहीं किया जाता। अचरज नहीं होना चाहिए कि वैज्ञानिक मानते हैं कि वे विज्ञान की प्रकृति की पॉपर द्वारा प्रस्तुत छवि के अनुसार काम करते हैं जहाँ नए सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह बेहतर परिणाम देता है अर्थात् पूर्ववर्ती सिद्धान्त की अपेक्षा ज़्यादा परिघटनाओं की व्याख्या करता है।

किन्तु इससे पहले कि हम कुन के विचारों को खारिज कर दें, क्योंकि वे विज्ञान का अभिनन्दन नहीं करते, हमें उनके द्वारा प्रस्तुत दो जायज़ बिन्दुओं को रेखांकित करना चाहिए। इनसे पता चलता है कि पॉपर के सारे विचार उतने ठोस नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि पॉपर के दावों के विपरीत, कोई असुविधाजनक तथ्य सामने आते ही किसी सिद्धान्त को खारिज नहीं कर दिया जाता। दरअसल, वैज्ञानिक किसी सिद्धान्त को तब तक खारिज नहीं करते जब तक कि उसका स्थान लेने को कोई बेहतर सिद्धान्त सामने न आ जाए। दूसरी बात, सिद्धान्त निसन्देह हमारे अवलोकनों को प्रभावित करते हैं। खास तौर से सिद्धान्त का असर इस बात पर होता है कि हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करने योग्य समझते हैं और किन चीज़ों को महत्वहीन मानकर अनदेखा करते हैं।

पहले यह देखते हैं कि कैसे सिद्धान्त को खारिज न करने से हमें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के चन्द्रमा खोजे थे और देखा था कि बृहस्पति के आसपास परिक्रमा की वजह से वे जब बृहस्पति के पीछे की ओर चले जाते हैं (यानी जब बृहस्पति पृथ्वी और इन उपग्रहों के बीच आ जाता है) तो वे ओझल हो जाते हैं (बृहस्पति के उपग्रह ग्रह के दोनों ओर बिन्दुओं के रूप में दिखते थे, और बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए वे उसके पीछे की ओर जाते थे, तो लगता था कि वे ग्रह के नज़दीक आ रहे हैं, और अन्तत: ओझल हो जाते थे। फिर वे ग्रह के दूसरी ओर प्रकट हो जाते थे।)। आगे अवलोकनों के आधार पर गैलीलियो का विचार बना कि ये घटनाएँ आवर्ती हैं और इनका उपयोग नौवहन में किया जा सकता है (समुद्री यात्राओं के दौरान समय का सटीक मापन करना एक बड़ी समस्या थी क्योंकि इसी के आधार पर आप अपनी स्थिति पता करते थे। एक सटीक घड़ी का आविष्कार अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है किन्तु यहाँ हम उसमें नहीं जाएँगे।)। अत: इन घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण हो चला था किन्तु इसमें अनपेक्षित त्रुटियाँ आती रहती थीं। एक डैनिश खगोलविद ओले रोमर ने गैलीलियो के सिद्धान्त को त्यागने की बजाय इन घटनाओं के अपेक्षित समय और वास्तविक अवलोकनों के समय के बीच के अन्तर को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि यह इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक निश्चित गति से चलता है और सूर्य के आसपास पृथ्वी व बृहस्पति की कक्षाओं में इन ग्रहों की स्थिति का असर यह होता है कि बृहस्पति के उपग्रहों से चलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में अलग-अलग दूरियाँ तय करना पड़ती हैं। लिहाज़ा, 1676 में रोमर ने न सिर्फ प्रकाश की चाल की गणना की बल्कि यह भी भविष्यवाणी की कि अगला ग्रहण (उपग्रह के ओझल होने की घटना) दिखने में 10 मिनट का अन्तर पड़ेगा। यदि रोमर ने गैलीलियो के सिद्धान्त को इस आधार पर खारिज कर दिया होता कि वह तथ्यों से मेल नहीं खाता, तो वे किस धारणा के साथ काम करते? और हमें प्रकाश की चाल का मापन करने हेतु किसी और सिद्धान्त का इन्तज़ार करना होता!

अब सिद्धान्त-आश्रित अवलोकनों की बात करते हैं। यह बात कुछ निजी अनुभवों से उभरती है। मोमबत्ती का एक मशहूर प्रयोग है - आप एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक उथली तश्तरी में खड़ी कर देते हैं। तश्तरी में थोड़ा पानी भरा है। फिर आप उस मोमबत्ती को एक बीकर या गिलास से ढँक देते हैं। आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं अवलोकनों में नहीं जाऊँगी। दरअसल, जब हम यह प्रयोग शिक्षकों के साथ करते हैं, जिन्हें पता है कि क्या होने की अपेक्षा है, तो वे सीमित अवलोकन ही रिकॉर्ड करते हैं। वे सिर्फ वही बताते हैं जो उनके ख्याल से प्रासंगिक है। किन्तु जब यही प्रयोग हम छात्रों के साथ करते हैं, तो वे जिन बारीकियों पर ध्यान देते हैं उन्हें देखकर हैरत होती है। यहाँ शिक्षकों के मामले में तो उनके दिमाग में जो सिद्धान्त बैठा है, वह शायद एक छन्नी का काम करता है कि क्या देखा या रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से जब हम विभिन्न घोलों का परीक्षण लिटमस कागज़ से करते हैं, तो मैं भलीभाँति जानती हूँ कि साबुन एक दुर्बल क्षार होता है, इसलिए लाल लिटमस का रंग बदलकर उतना तेज़ नीला नहीं होगा जितना वह सोडियम हायड्रॉक्साइड के घोल के साथ होता है। किन्तु यह प्रयोग पहली बार करते वक्त शिक्षक और छात्र, दोनों ही बहुत आश्वस्त नहीं होते कि साबुन क्षारीय होगा। विज्ञान के इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जब चीज़ों को मात्र इसलिए अनदेखा किया गया क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना गया था। लिहाज़ा, कुन के इस दावे को झुठलाना आसान नहीं है कि हमारे अवलोकन उस सिद्धान्त पर निर्भर करते हैं जिसके पक्ष में हम हैं। किन्तु यह विवाद का विषय है कि क्या इसका मतलब यह है कि एक सिद्धान्त की तुलना दूसरे से करना असम्भव है।

बहरहाल, यदि हम वैज्ञानिक ज्ञान की प्रकृति को पॉपर द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना-आधारित निगमन के रूप में स्वीकार करें, तो हम उन नियमों या सामान्यीकरणों तक कैसे पहुँचते हैं जिनकी व्याख्या के लिए सिद्धान्त की ज़रूरत होती है? अगले खण्ड में हम देखेंगे कि विज्ञान ने उन तकनीकों में कैसे परिष्कार किए हैं, जिनके माध्यम से हम नियमों तक पहुँचते हैं।

(...जारी)

उमा सुधीर: एकलव्य के साथ जुड़ी हैं। विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में काम कर रही हैं।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: सुशील जोशी: एकलव्य द्वारा संचालित स्रोत फीचर सेवा से जुड़े हैं। विज्ञान शिक्षण व लेखन में गहरी रुचि।